こんにちは!流動ろ過布教中の、となりのアクアリウムです!

オーバーフロー水槽で流動ろ過をしたくても、専用の濾過槽を作るのは、ちょっと大変だと思います。

なので今回は普通のオーバーフロー水槽でも、手軽に流動ろ過を導入する方法ついて、いくつかご紹介します!

使用する流動濾材

ここで使用する流動濾材はバイオビーズのようなタイプの流動濾材です。

違うタイプの流動濾材だと、話が違うかもしれないので、ご了承をくださいm(_ _)m

それではさっそく参りましょう!

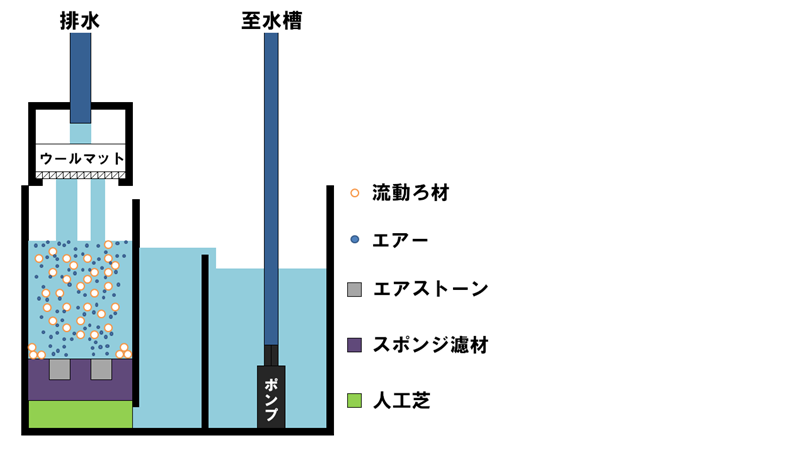

1.スポンジを敷いてエアレーション

スポンジ濾材とエアストーンを敷き詰めて流動ろ過をする方法です。

スポンジ濾材をカットして、濾過槽の奥行くらいの長さのエアストーンを埋めるように設置します。

※人工芝は通水性の高い、底上げするものの例です。

多少動かない濾材もできてきますが、ある程度流動させることができます。

流動している濾過槽の幅が広くなると、エアストーンの本数を増やすなどして密にエアーで噴き上げる必要があります。

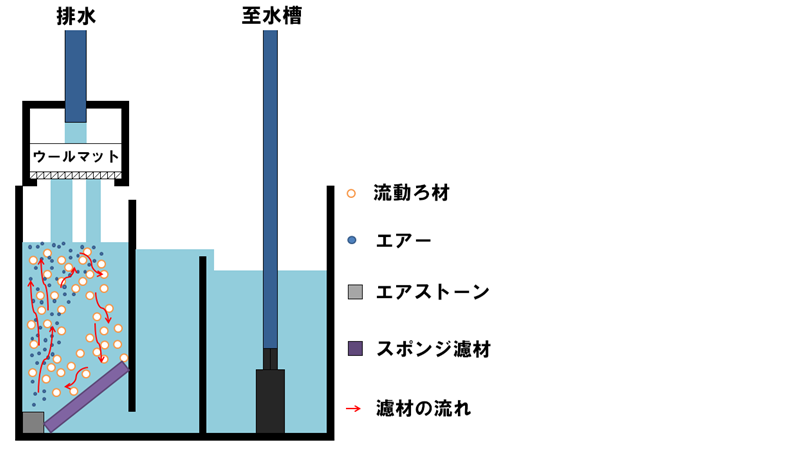

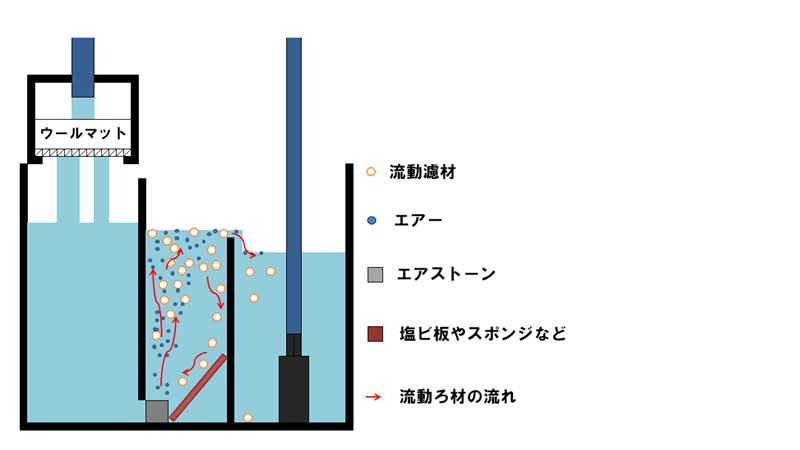

2.スポンジを斜めに設置してエアレーション

スポンジを斜めにセットして流動ろ過する方法です。

固めのスポンジ濾材を斜めに設置してエアポンプで下から流動ろ材を噴き上げています。

斜めにした作りだと、流動ろ材が転がって返ってくるので、エアストーンは1つでも、ある程度流動できます。

スポンジがヘタる場合は、下に人工芝なり何なりで支える必要があるかもしれません。

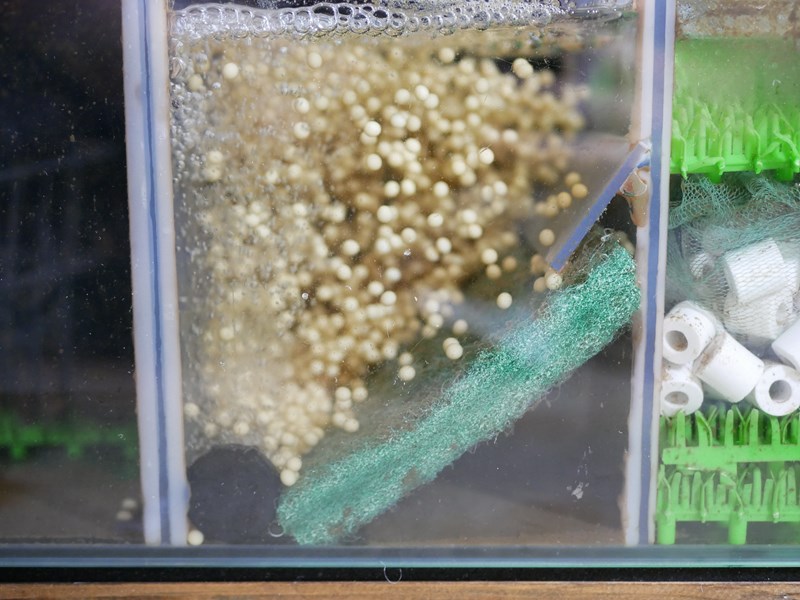

実際の様子

スポンジを斜めにする方法で、実際に稼働している時の様子です。

スポンジの耐久性が気になるところですが、2年以上稼働させています。

※ここでは仕切りに斜めの塩ビ板をちょこっと入れていますが、無くてもそんなに影響ないと思います。

使用した粗めスポンジ

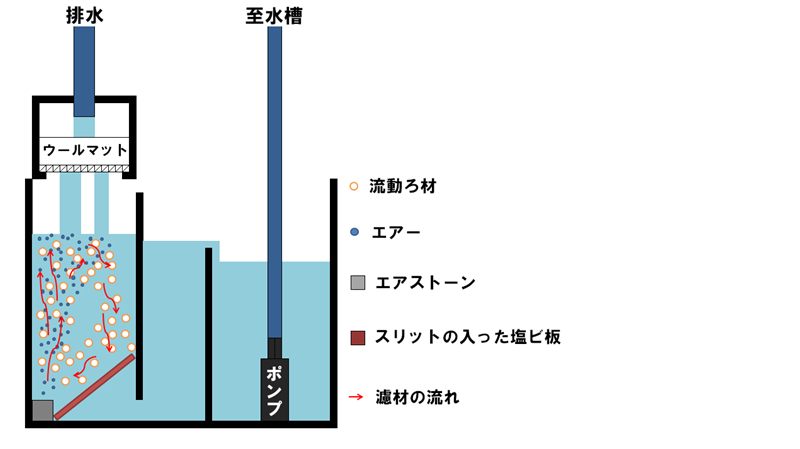

スリットの入った塩ビ板を斜めにしてエアレーション

斜めにスポンジを置く代わりに、少し面倒ですが、スリット状の塩ビ板などを製作して設置します。

代わりにパンチングボード(丸穴)を使用した場合、ポンプの流量と穴の量次第で、流動ろ材がスッポリ吸い付くかもしれません。

パンチングボードを使う場合は様子をみながら注意してください。

実際にやってみた

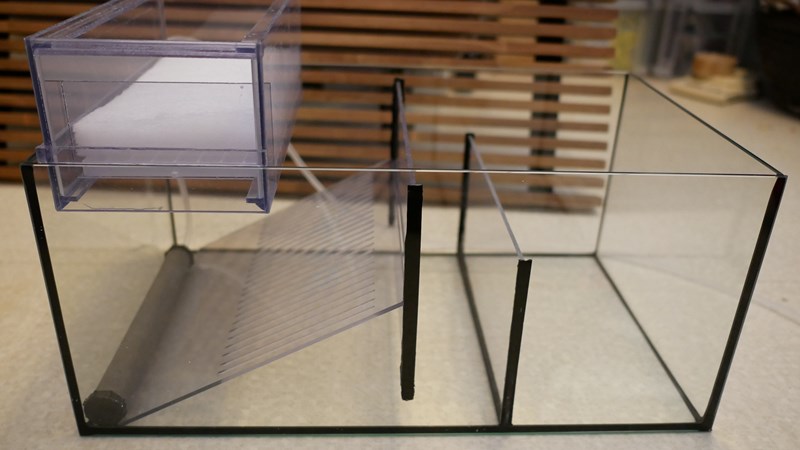

ちょうど作りたての濾過槽があったので試してみました!

スリットの入った塩ビ板を作り、濾過槽幅のエアストーンを配置します。

塩ビ板にスリットを入れる方法はこちら⇒チップソーで塩ビ板にスリット加工を入れてみた!

稼働!

稼働させてみました!まぁまぁいい感じです!

しかし、板の角度が緩すぎて、ちょっと濾材の返りが悪かったです( ´Д` )

角度は45度くらいはあったほうが、玉が良く転がって返ってきそうです。

ウールボックスの落水について

今回は『簡単にできる』がテーマだったので、ウールボックスに細工はしませんでしたが、

エアストーンのホースつなぎ目(左下)付近は濾材が溜まるので、ウールボックスからの落水ポイントを左に寄せた方が、濾材を散らすことができて、より濾材を有効活用できそうでした。

他にも、工夫次第で、もっと改良できそうです!

個人的には、より多くの濾材を流動させるために、アレコレ考えるのも流動ろ過の楽しみの1つです( ̄∀ ̄)

注意点!

今回の流動ろ過の設置場所について、簡単な注意点を2つご紹介します!

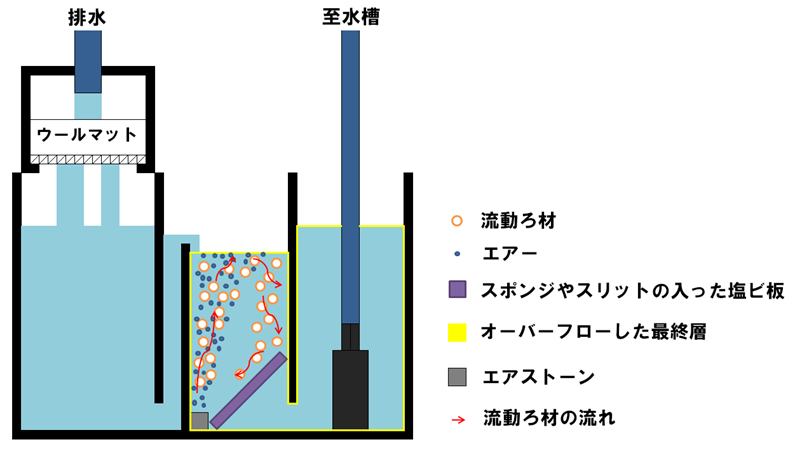

流動させる位置に気を付ける:その1

今回ご紹介した方法は簡単に設置できますが、上図のように、

流動させる位置の仕切りがオーバーフローする仕切りの場合は、そのまま濾材がどんどん隣に流れていってしまうので設置できません。

流動させる位置に気を付ける:その2

気をつける点その2は、流動ろ過を行う場所はオーバーフローした最後の層以外にした方が良いです。

例えば上図の黄色で囲っているような部分が、オーバーフローした最後の層を指しています。

黄色で囲ったような水位が減るところに流動ろ材を設置してしまうと、水位が下がった時に濾材が露出します。

流動ろ材は乾湿を繰り返すうちに性能を失い、沈まずに浮いてしまうようになります。

実際に性能を失った流動ろ材

水位が変動するところに設置してしまい、乾湿を繰り返し沈まなくなった濾材の実例です。

濾材のサイズもあきらかに小さくなりました。

高価な濾材なので壊れると精神的ダメージが大きいです( ´Д`)

この水槽では5~6袋分くらい流動濾材をダメにしてしまいました…

※同じ時に、水位の変動の無い場所に設置した流動ろ材は全く問題なしです。

デメリット

今回ご紹介した方法は手軽に設置できますが、デメリットも多少あります。

まずスポンジをつかった場合はスポンジに汚れが溜まるので、目詰まりした時や、汚れが気になる場合に清掃や交換などメンテナンスが必要になります。

またエアストーンなどが目詰まりした場合やエアホースの劣化、エアポンプの排出量低下などで、追加のコスト+メンテナンスが必要になるかもしれません。

※ちなみに流動濾材は性質上取り出すのがちょっと面倒

終わりに

いかがだったでしょうか?

素人のアイディアなので、あまり参考にならないかもしれませんが、これから始める人のヒントになれば幸いです!

他にも『オーバーフロー水槽で水流を利用した流動ろ過方法』なども別の記事で紹介していますので、興味のある方はご覧ください( ̄∀ ̄)v⇒改訂!オーバーフロー水槽で流動ろ過を作る場合の注意点

以上、オーバーフロー水槽で、できるだけ手軽に流動ろ過を導入するDIYでした!

それではよいアクアライフを!

バイオビーズ

コメント

お疲れ様です。

すでにご存知であれば、カス情報となりますが、大量のろ材を動かしている動画があります。

The king of DIY

https://www.youtube.com/watch?v=U9ovPRxMWk8

構造・ろ材の量的にはどうなんでしょうね?

また変わった形状のろ材に思いました・・・ご参考になれば・・・

Bikuさん、こんにちは!

他の人の流動ろ過は見る機会が中々ないのでありがたいです^^

表面積が多そうで良さげな流動濾材ですね~!

バイオビーズは何もしなければ沈みますが、こちらは浮く性質のようなので、使い勝手も変わってきそうで面白そうですね!

カミハタのバイオボールの中に、稀に浮く不良品のようなものが混じっていて、それを集めて流動ろ材にできないかなぁと考えていたことを思い出しました(笑)

考えたこともない濾過槽だったので参考になります!

あと英語で流動濾過ってなんて言うんだろうと思っていたので、moving bed filterというキーワードも参考になりました!

ありがとうございます^^

じろうさん、お疲れ様です、そして返信ありがとうございます。

YOU TIBEさまさまですよね。

塩ビ加工で散水栓のように水流を起こしたり、色々なtryがあります。

自分はアクア系以外に、

海外サイトの動画をよく見たりするので、たまたま発見しました。

外出を控える日々が続きますが、お互い頑張りましょう・・・

Bikuさん、お疲れ様です!

海外は何かと進んでそうですね!

外出自粛中なので、私も海外の動画をチェックしてみようかな…

Bikuさんもお体に気を付けてください><

お互いがんばりましょ~!