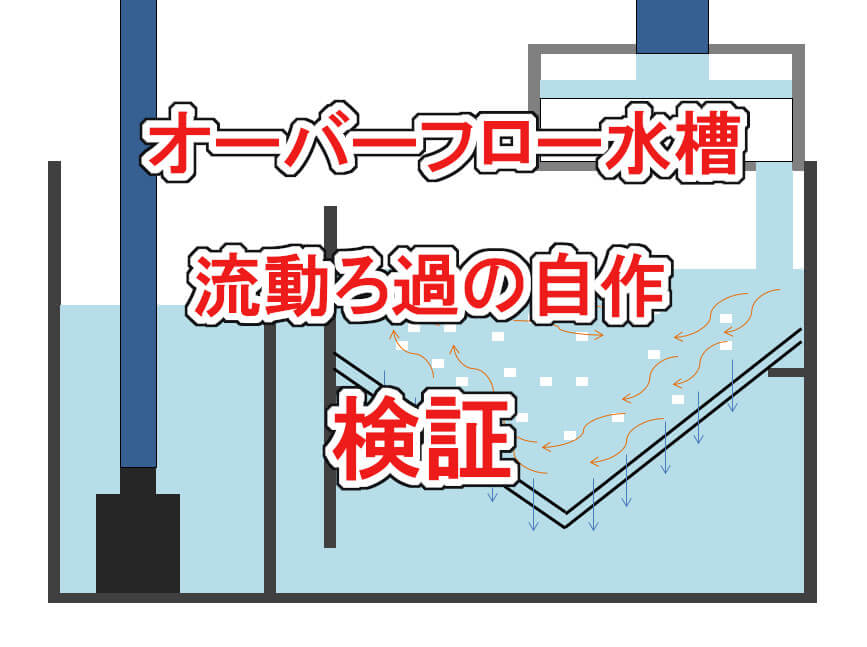

水槽内の水流を利用して流動濾材を動かす設計で、オーバーフロー水槽を新たに作る事にしました。

以前から小さい水槽では作っていたのですが、初めて60cmの中型サイズの濾過槽で製作するにあたり、新たな設計を考えてみました。

ぶっつけ本番は失敗するとつらいので、ミニチュアを作成して濾材が流動するか検証実験しておきます!

オーバーフロー水槽の流動ろ過の設計

まずはオーバーフロー水槽で水流の力で流動ろ材を回す設計についてご紹介します。

※名称は適当につけています。

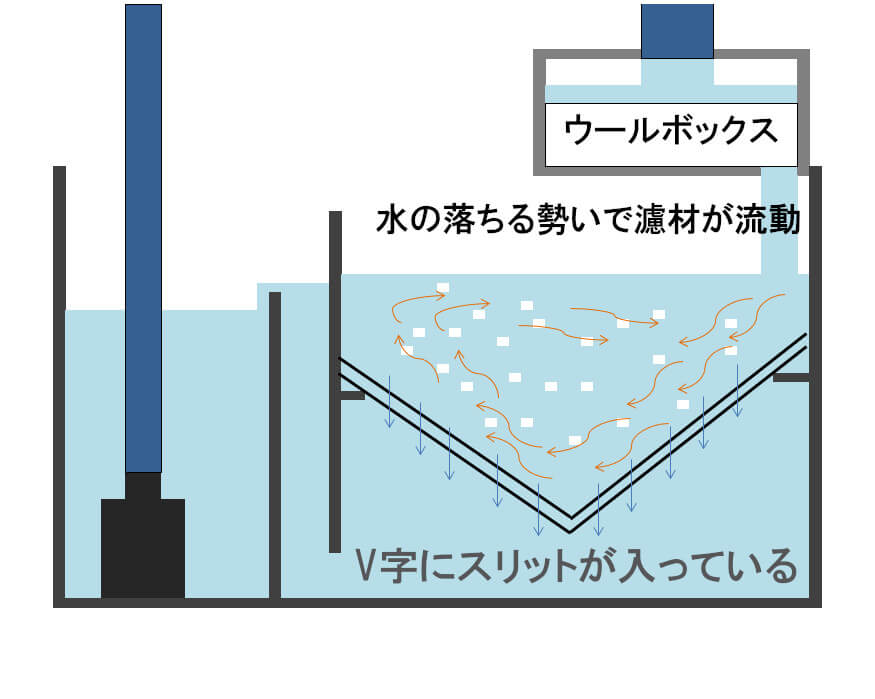

V字スリットの設計

この作りは以前の小型の濾過槽で採用していた形です。

V字の塩ビ板部分(両辺)に1cm間隔くらいでスリットをいれています。

ウールボックスからの水の落ちる勢いで濾材が動きます。

注意点など詳しくは以前まとめた記事をご参考ください。

既に稼働済みなので、今回はご紹介だけです。

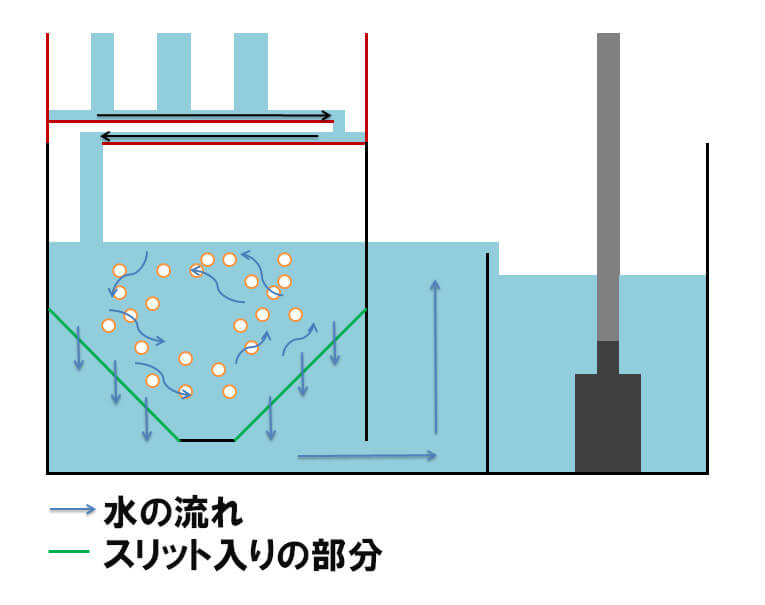

台形底の両側スリット設計

これは先ほどのV字とほぼ同様の作りですが、より大きく濾材スペースが取れる形をとってみます。

スリットは傾斜部分の塩ビ板のみにいれて底の水平部分は濾材が溜まり易そうなのでスリットなしにしてみます。

V字とほぼ変わらないのであまり心配していないのですが、念のためついでに検証しておきます。

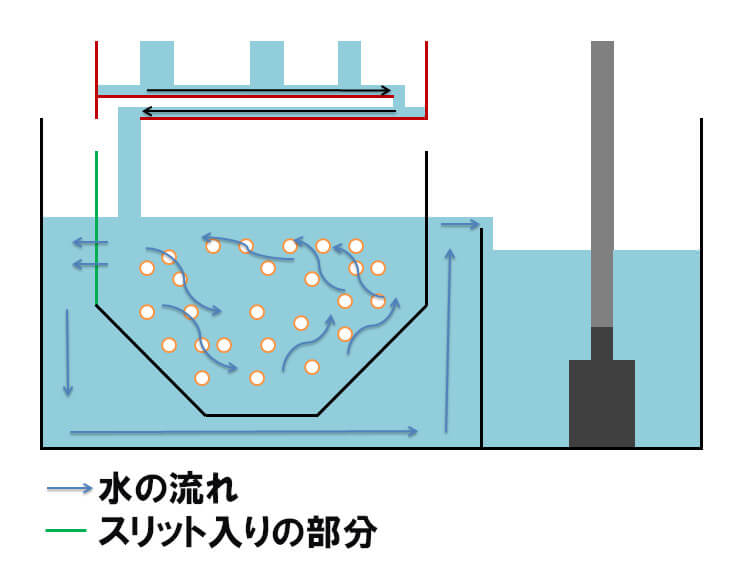

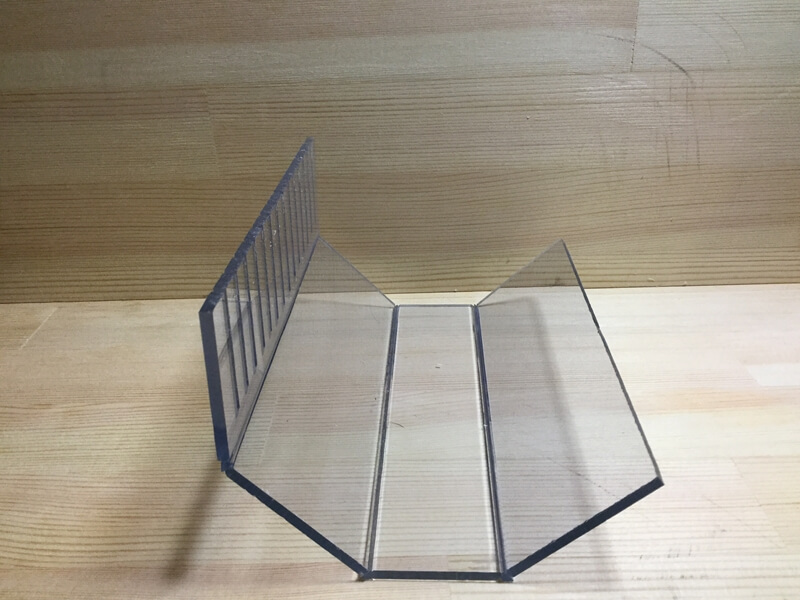

台形底の上部スリット設計

上部に設けたスリットから水が流れ出してしてポンプのある方へ流れていくイメージです。

止水域が出ないような水の流れにしました。

懸念することは…

- スリットの量が減るので排水が間に合うか?

- スリットが減ったので吸引力が上がり濾材がくっつかないか?

- 底など1か所に溜まらないか?

初めての形での流動ろ過なので、今回の検証のメインです。

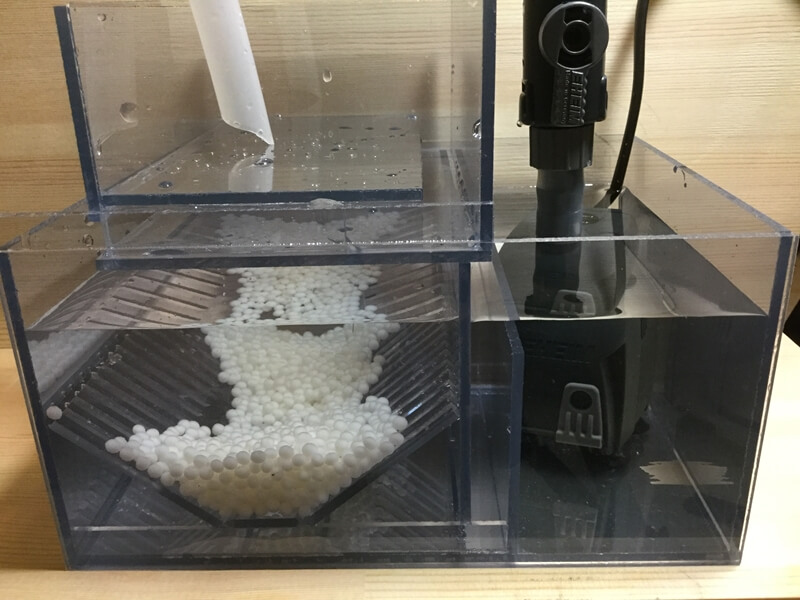

流動ろ過のミニチュア濾過槽を製作

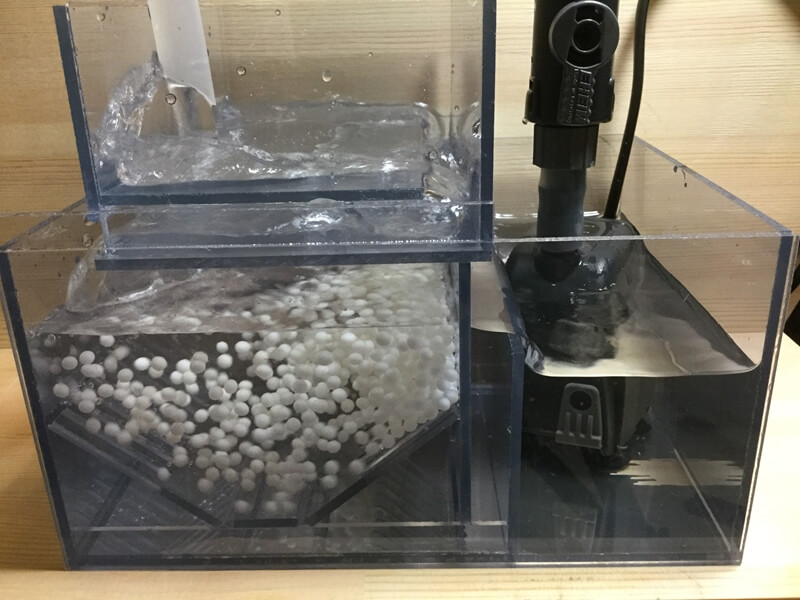

今度実際に作ろうとしている濾過槽は60cm×45× (H) 30の水槽です。

なので、参考になるよう本番の1/3スケールの20cm×15×10の塩ビ水槽を自作しました。

それがこちらです。

流動ろ過槽は取り外し可能な状態でセットして、今後も色々試していければと思います。

ウールボックスの仕様

仮のウールボックスを用意。

落水ポイントまでの距離を稼いで少しでも整流させます。

本番のウールボックスはさらに万遍なく落水するよう工夫をしてみる予定です。

流動ろ過設計の検証

さっそく今回の2パターンを実際に試していきたいと思います。

とりあえずポンプは余っていたエーハイムの600を使用。

水槽のサイズに対してポンプが大きすぎる気しかしませんが、コックを付けて水流を調節するので問題なしです。

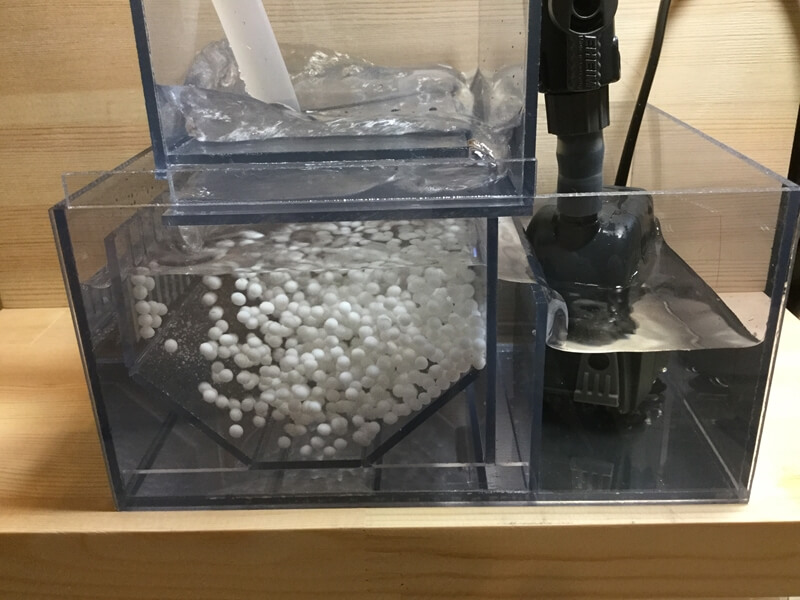

実験1:台形底の両側スリット

先ほどのミニ濾過槽に傾斜部分の両側にスリットが入った塩ビ板を敷いて流動濾材を入れました。

それではさっそく…

スイッチオン!

あまり心配はしていなかったのですが、まぁまぁいい感じに濾材が回ってくれました。

楽しみなのは次の設計ですね。

実験2:台形底の上部スリット

さきほどの塩ビスリットを抜いて、ミニ濾過槽にこの塩ビをセットします。

接着したいところですが、ここでは接着せずに置くだけに留めます。

(再利用するかもしれないため)

色々な懸念もありますが…

それでは…

スイッチオン!

私の心配をよそに軽快に流動濾材が回りだしました!

さきほどの両側スリットより、濾材が全体でしっかり回っています!

また、きれいにしっかり濾材を回すのに落水の仕方による影響が少ないように思えました。(安定感を感じます)

※さきほどの両側スリットはホースの排水位置で濾材の回り方がかなり変わる。良くも悪くも

とてもうれしい実験結果となりました。

↓検証実験動画をYouTubeでアップロードしました↓

流動ろ過設計:検証の結果

どちらでも流動はするのですが、より濾材がしっかり回るのは2番目の上部にスリットを設けた形でした。

ただ、 ガラス水槽でこの形をつくる場合、シリコンの接着など色々面倒かもしれません。

それにくらべて、1番目の両側にスリットを設けたバージョンはわりと簡単に設置できます。

今回は1/3スケールでエーハイム600のポンプを使用しましたが、水量はマックスでちょうどよかったので、少なくともエーハイム600の3倍の水量のポンプを用意しないといけないことも分かりました。(できればもっとあってもいいくらいでした)

色々いい感じに分かったので、今回の検証は終了です。

それではよいDIYライフを。

コメント