いつ始められるかも分からない、水槽計画を練り練りして暇つぶしをしている、となりのアクアリウムじろうです( ̄∀ ̄)

できれば年内には製作開始したいのですが、色々あって思うように事が進まないので、いつ始められるかはマダマダ分かりません( ´Д` )

で、次のオーバーフロー水槽でも流動ろ過を企んでいるのですが、次はどうやって濾材を流動させようか悩み中です。

これまで試した流動ろ過の種類

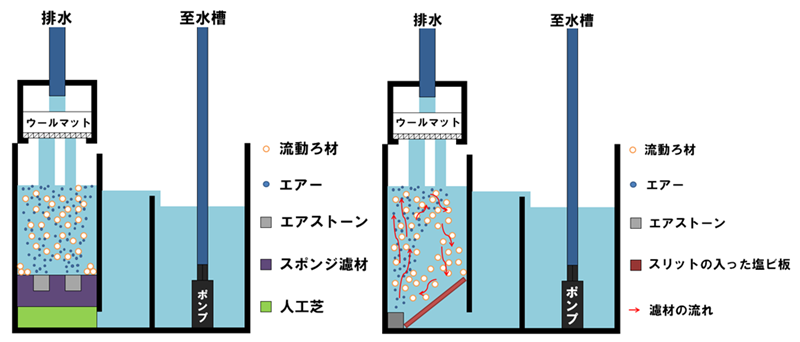

これまでオーバーフロー水槽で、私が試してきた濾材を流動させる方法は主に2つです。

1つは流動専用の動力源を設置する方法で、もう1つが落水する勢いを利用した方法です。(ここでは動力式と落水式と呼ぶことにします)

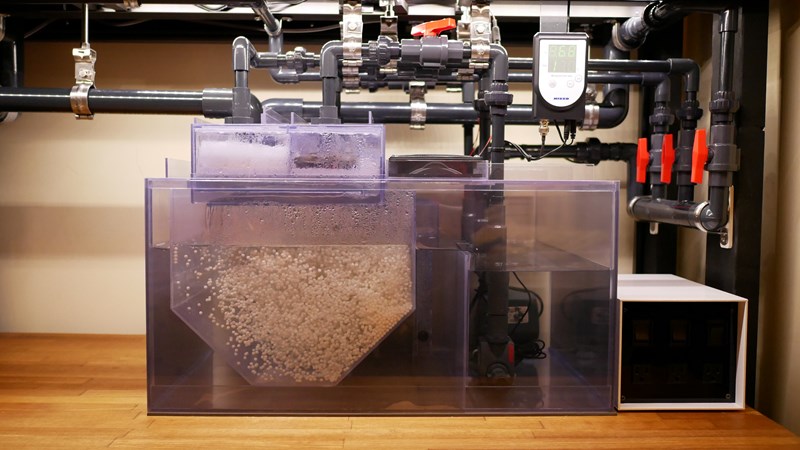

※どちらの方法も濾材はバイオビーズ(写真)を使用しています。(水に沈むタイプの流動濾材)

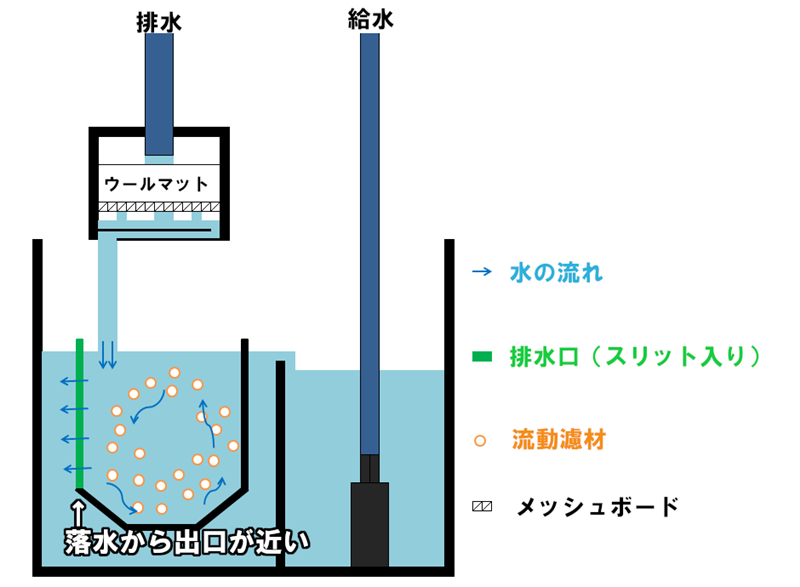

動力式イメージ図

落水式イメージ図

濾過槽の仕様が多少違えど、私にはこの2種類しかバリエーションがありません。

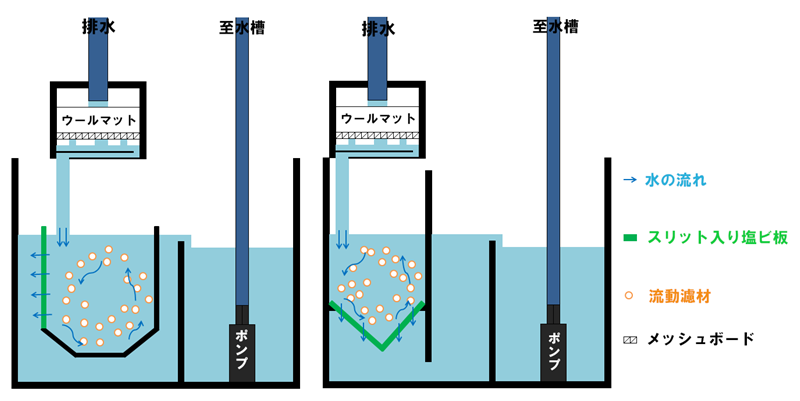

で今、私の流行りは専用の動力源を使わずに濾材を流動させることです。(できれば既存の水流のみで流動させたいという特殊なワガママ)

なので現在、実質選択肢が落水式しかないのです。

ここに風穴をあけたい。

落水する勢いの欠点

わざわざ新しい方法を考える必要ある?とも思いますが、落水式には改良したい点がいくつかあります。

音

落水する音がします。

私は寝室でエアポンプや水の滴る騒音の中で快眠できる鈍感力の持ち主なので、あまり気にならないのですが、静かな部屋で落水する音はもしかすると嫌かもしれません。(うるさい分だけ曝気はされますが…)

連続して設置するのが難しい

落水の勢いを利用するので、落差が必要になるため、連続での設置が難しくなります。

できたとしても構造上、ポンプ室の水位も低くなるので、蒸発に弱いです。

(そもそも連続して流動ろ過を設置したい人なんて居ないと思いますが…)

落水と出口が近くなりがち

この落水式は濾材を回す役割と、排水口に吸い付く濾材を削ぐ役割を持たせています。

なので落水ポイントと排水口が近くなるので、濾材の接触時間がほぼ無い水も排水されていそうです。

イメージとしては汚水と生物ろ過された水が割られて、排水されているような感じでしょうか。

水の循環が早いので、私はそんなに気にはしていませんが、濾材と水との接触時間(量?)を長くできるのであれば、それに越した事はありません。

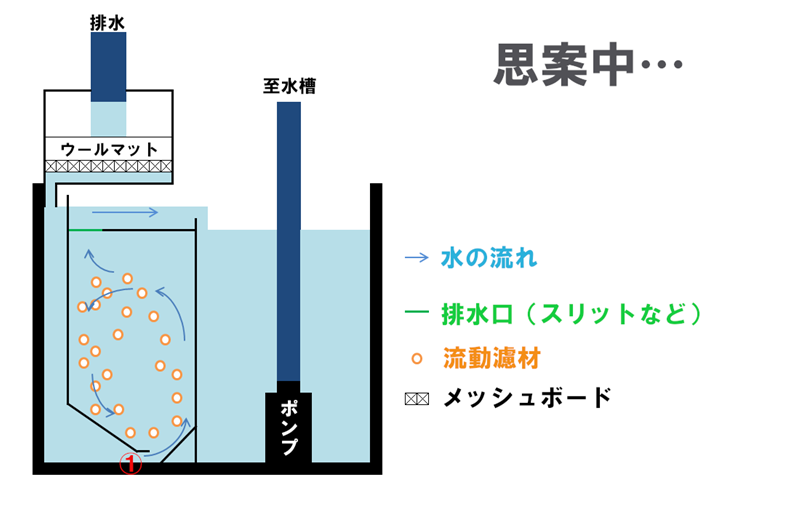

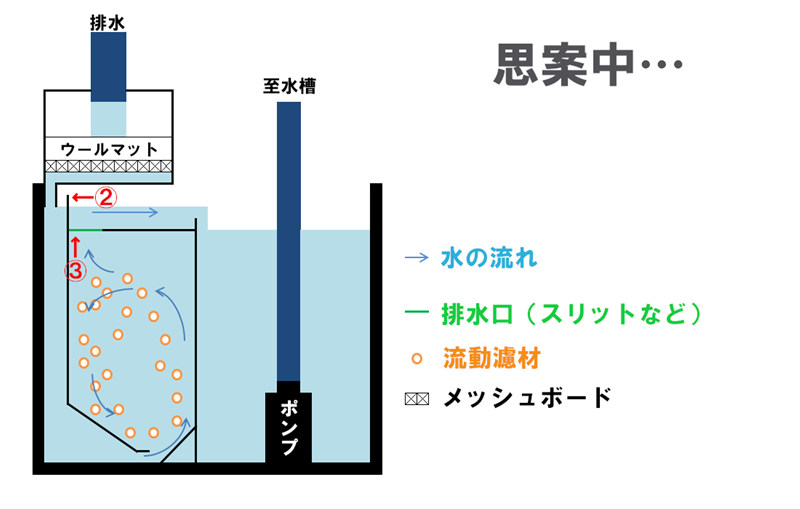

第3の方式

そして今回考えた第3の方式がこちらです。

まずは自主的に突っ込みをいれましょう。

いくら排水口①を狭めたからといって、大した水圧がかかっていない状態では、ホースを細めた時のように勢いが強くは出ない(と思う)から、濾材はほとんど動かないと思います。

動いたとしても流動濾材(バイオビーズ)が舞い上がるほどの勢いはないと思います。

というわけで、多分濾材が大して動かずに終わるというのが、個人的な見解です。

・ワンチャンある?

しかし、②から水があふれない程度にポンプの流量をあげれば、ギリギリ濾材が舞い上がるくらいの水流(水圧?)が生まれ、③に水が流れていく力も少し働き、濾材が回る可能性がワンチャンあるかもしれないという、こじ付けを妄想してみました。

とても希望的な想像ですが、万一濾材が回ったらすごくうれしい。

音も少ないし、落差も必要ないし、濾材と水との接触時間は向上しそうなので…

何がしたいのか?

こんな無理やりな妄想をしてまで、私は何がしたいのか?

ずばり…

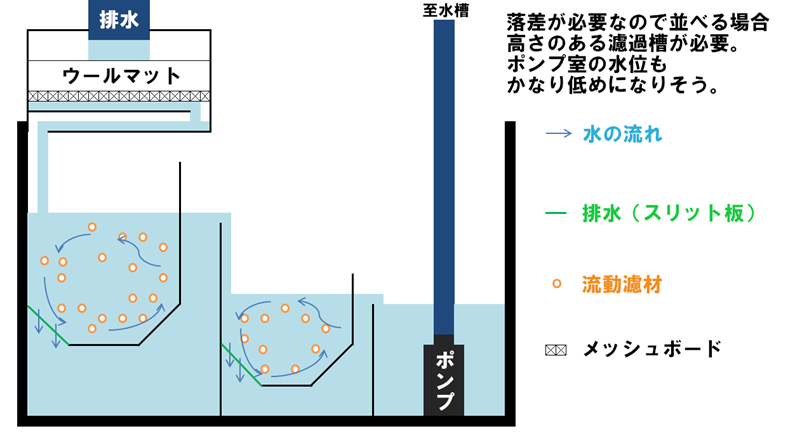

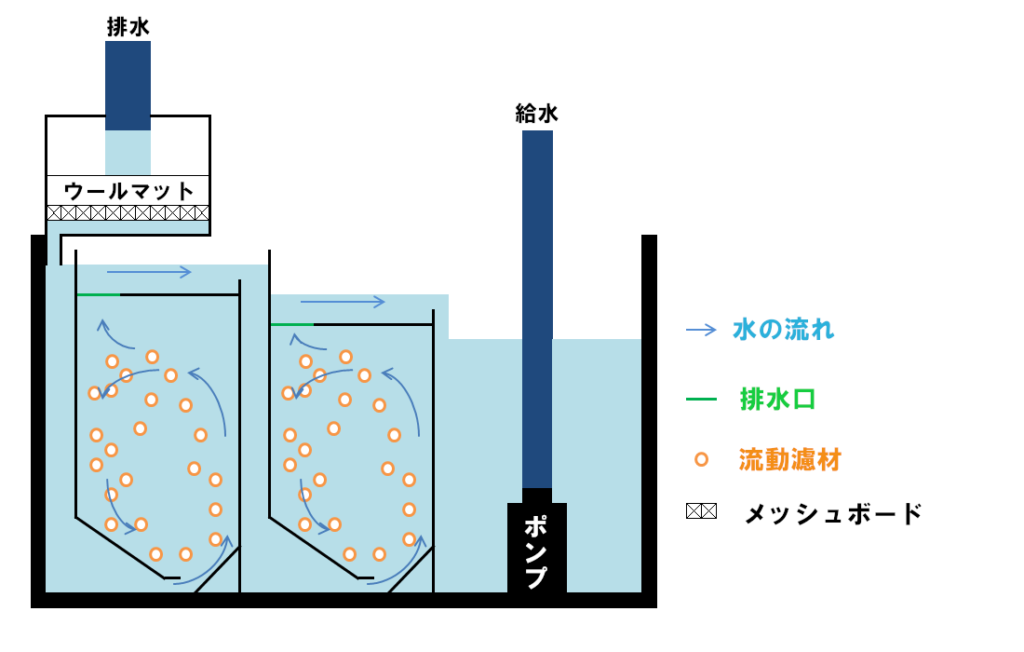

私が流動ろ過を連続して設置したい、数少ない人間の一人だからです!

できればこんな感じに。

連続した流動ろ過イメージ

連続で設置したい理由は、次の計画ではサンプの高さがあまり確保できず、比率的に横幅が長くなりそうだったからです。

しかし、先程ご説明したとおり、落水式だと連続設置するのが厳しいのです。

なので、色々解消しつつ、なんとか連続設置できそうな形を無理やり考えてみました。

…まぁぶっちゃけ無理に連続で設置する必要性はありませんが、連続で設置できたら強そうだし、なんかロマンチックだなと思いまして…( ̄∀ ̄)

おわりに

試作もせずにブログに載せてしまった理由はいくつかありますが、正直無理めの設計なので、実験すること無くボツになる可能性もあります。

なので、この出来損ないの妄想を供養する意味合いが一番強かったりもします( ̄∀ ̄)

とりあえず、まだまだ(1年くらい)できそうにないので、ほとぼり冷めてから考えてみても、ワンチャンあると思えれば、成仏させる意味も込めて一度試作してみたいと思います!

でも、無理だ無理だと言いつつ、水は予想通りにはいかない事も多いので、良い方向に裏切ってくれることも密かに期待してたりもします。

頼む!がんばれ水!

それでは良いアクアライフを!

バイオビーズ

コメント