JIROです!

ワラジムシは『餌』としても有名ですが、よく見ると実は『かなり可愛い』生き物だったります。

というわけで、今回はワラジムシの『飼育・管理方法』を紹介していきます。

それではさっそく参りましょう。

ワラジムシとは

まずワラジムシについて簡単に紹介します。

ワラジムシは名前に虫と付きますが、いわゆる昆虫類ではなく『エビ』などと同じ甲殻類(甲殻亜門)に属する生き物です。

ワラジムシは日本にも多数の種類が生息していますが、よく販売されている『ワラジムシ』や『ホソワラジムシ』などは外国産になります。

ダンゴムシとワラジムシの違い

ワラジムシはダンゴムシと似ていますが、ダンゴムシが『丸まる』のに対して、ワラジムシは『丸まらない』などの違いなどがあります。

またダンゴムシに比べると素早く移動できるので、取り扱い時は逃がさないよう注意が必要です。

ワラジムシの魅力

ワラジムシの魅力については、まずよく見るとつぶらな瞳で『とても可愛げのあるビジュアル』を持っていることが挙げれれます。

さらに頭についた触覚を手のように操り、ツンツンしながら動き回る姿が可愛さを倍増させます。

そして、『追っかけたり』『触りあったり』『餌を取り合ったり』と、観察していると何かしら営みを感じさせるため、ずっと見ていられる面白さがあります。

飼育ケース

ワラジムシの飼育で気をつけておきたいのが飼育ケースの『通気性』と『小バエの侵入防止』です。

ワラジムシは適度な湿度を好むため通気性は必要ですが、小バエが入ってこれる隙間がある状態だと高確率で餌などに小バエが湧いてしまいます。

そのため、飼育ケースは『コバエシャッター』などの、小バエが入れない工夫をした容器を用意する必要があります。

コバエシャッター

床材

ワラジムシ飼育で大事なのが、飼育ケースに敷く床材(土)に適度な湿気がある状態にすることです。

湿度については、そこまで神経質になる必要もないですが、ケース内の土壌が乾燥しすぎたり、水でビチャビチャになりすぎてもワラジムシの呼吸を妨げるため注意します。

無農薬の腐葉土

ワラジムシの飼育に使用する床材は腐葉土がオススメです。

腐葉土は単に湿度を保つ床材としてだけではなく、ワラジムシの食べ物としても機能します。

選び方の注意点としては、販売されている腐葉土の中には農薬や殺虫剤などが入っているタイプもあるので、『無農薬の腐葉土*』を選ぶようにします。

※よくわからない場合はカブトムシやクワガタの幼虫用などを選ぶ

腐葉土

手軽なジメジメ環境作り

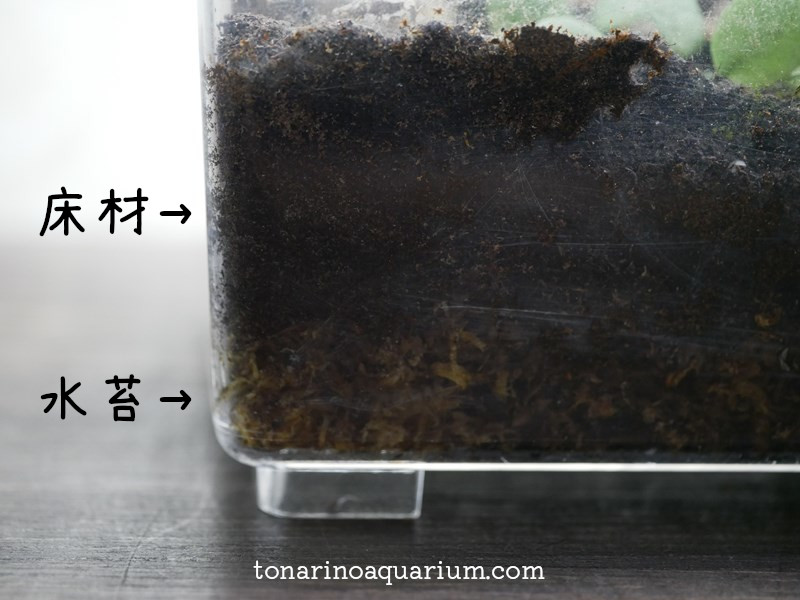

手間のかからない床材の湿気を維持する方法を紹介すると、まず床材に保水性の高い『園芸用の水苔』などを敷いておき、『床材』はフタをするように上層に敷きます。

あとの管理は時期にもよりますが、下層に敷いた水苔に水気が見える程度に一度湿らせば数週間~数ヶ月程度水やりしなくても持つようになります。

Tips:水苔は乾ききった状態だと『撥水性が高く』水を吸い込みにくいので、最初はしっかりと水を浸透させて軽く絞ってから敷くようにします。

水分補給

水やりする時は、ワラジムシに直接かからないようスポイルボトルなどでプラケースの隅の方から少しずつ下層の水苔に染み渡らせるようにします。

また床材の隙間にはワラジムシが潜っていることもあるので、直接上から水がかからないよう気をつけます。

スポイルボトル

飼育する場所

ワラジムシを飼育する場所は『直射日光』や『暑い場所』は避けて、涼しい場所を選びます。

またワラジムシは極端に乾燥した状況下においては『とても弱い側面』があり、例えば水気のまったく無い『空のプラケース』のような状況では、一日も持たずに死んでしまうこともあります。

水やりはアバウトでも問題が出ることは少ないですが、床材はカラカラにだけはならないよう注意します。

レイアウト

ワラジムシは床材だけでも飼育できますが、『植物』や『石』や『流木』などのシェルターになるものを入れてレイアウトしておくと観察がより楽しめます。

植物

レイアウトに植物があると、『枯れた葉っぱ』などがワラジムシの餌になります。

ここでは耐陰性が高く、ジメジメした環境が得意な『マメヅタ』を一緒に育てています。

マメヅタ

流木・樹皮

シェルター(隠れ家)の素材については、ワラジムシは基本的にプラスチックやガラスのようにツルツルした表面は登れないので、『流木』や『樹皮』のようにザラザラして登りやすいものでシェルターを作ります。

また樹皮などの『平たいもの』は重ねると隙間が増えて、簡単に表面積とシェルターが増えるため、より多くのワラジムシたちが生活できるようになるので便利です。

樹皮

餌

ワラジムシの餌は『野菜クズ』でも『ペットフード*』でも基本的に何でも大丈夫です。

強いて言えば動物質のエサを与える場合は『生モノ』タイプより、なるべく『乾燥した状態』のエサの方がカビの発生を抑えられて分解も早くなるのでオススメです。

※ドッグフードや魚の餌など

餌やりの量

餌やりの量はワラジムシの数にもよりますが、カビが生えたとしてもいずれ食べ尽くすので『1~2週間分』を一気に与えてしまっても問題ありません。

餌を置く場所については石の上など、ケース内の『乾いた場所』に置いた方がカビにくくなります。

餌無しコース

ワラジムシは場合によっては餌やり無しでも飼育することができます。

ワラジムシはケース内に敷かれた『腐葉土』や『枯れた植物』などだけでも成長することができるため、腐葉土が分解されきるまでは水やりだけでもキープすることが可能です。

生もの

ワラジムシは有機物であれば多くの対象を餌として利用できます。

例えば死んでしまった魚やカエルなどを置いておくと、いずれ骨だけ残して全て食べ尽くされます。

ただし、新鮮な死体は分解するのに時間がかかるため『腐敗』したり、ケース内で一時的に『カビが蔓延』したりするので、衛生面が気になる場合はやめておいた方がよいかもしれません。

繁殖

ワラジムシの繁殖は『容易』です。

繁殖は特別に意識しなくとも、いずれ小さなワラジムシがケージ内を歩き回るようになります。

ただし繁殖を目的とする場合は、食料が腐葉土だけだと繁殖率が低くなるため、『エサもしっかり与える』ようにした方が繁殖が促されます。

床材の交換

床材の交換のタイミングはワラジムシの飼育数や密度によって変わりますが、1年〜2年程度は持ちます。

目安としては腐葉土が葉の形を無くして、細かく分解されてきたら『交換』するようにします。

もしワラジムシが『繁殖している時期』に床材を交換する場合は、小さなワラジムシたちが地中の隙間など至る所に隠れているため注意してください。

終わりに

ワラジムシは手間をかけることなく維持できて、彼らの営みは見ているだけで意識が癒されます。

最初は餌として何の気なく飼育し始めましたが、今では私のお気に入りの生き物の1つとなりました。

ワラジムシは『餌』としても『分解者』としても優秀で、アクアリストにわかりやすく例えるなら、陸のヌマエビと言ったところです。

もし機会があれば是非一度飼育してみてください。

それではよい等脚類ライフを。

ワラジムシ

参考書籍

コメント