JIROです!

今回は初心者向けに『シンプル』で作りやすい水槽台の自作について紹介します。

水槽台は基本的に強度が高い作りになるので、今回紹介する設計を応用すれば『棚』や『ベンチ』、『机』など様々な家具も作れるようになります。

少し長い記事になりますが、この機会に是非マスターしてみて下さい。

それではさっそく参りましょう!

※お約束!DIYは自己責任です!十分に気を付けて作業していきましょう。

水槽台の設計

まずは自作する『水槽台のイメージ』を分かりやすくするために設計と概要について簡単に解説しておきます。

さらに詳しい『材料選び』や『作り方』・『材料の計算方法』などについては順番に後ほど紹介していきます。

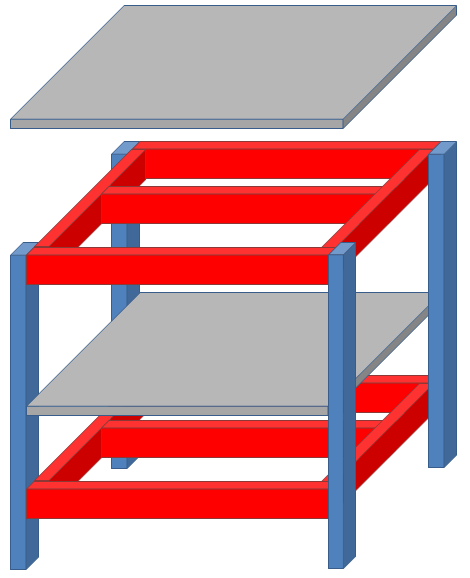

1.水槽台の基本設計

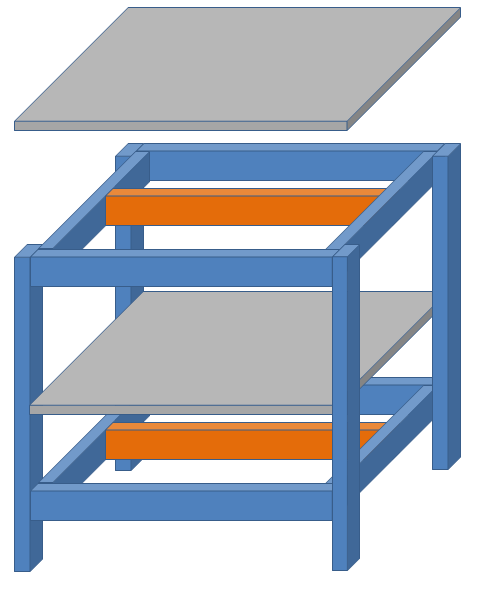

まず今回紹介する水槽台の基本的な設計はこんな形となります。

材料としては『青色』と『オレンジ色の部分』に使用するのが1×4材や2×4材などの木材です。

そして『灰色の部分』(天板や棚板)は集成材や合板などを使用して製作していきます。

TIPS:オレンジ色の部分は天板や棚板のたわみ防止が主な目的なので、水槽台の長辺に入れるようにします。

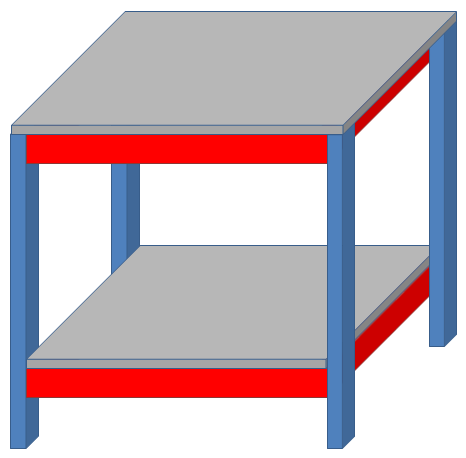

作例

水槽台の作例を紹介しておくと『60cm水槽台』だとこんなイメージになります。

この水槽台では先程の構造で強度を確保した上で、サイドにスリットなどを加えています。

このようにデザインは足し算であれば何をしても基本OKです。

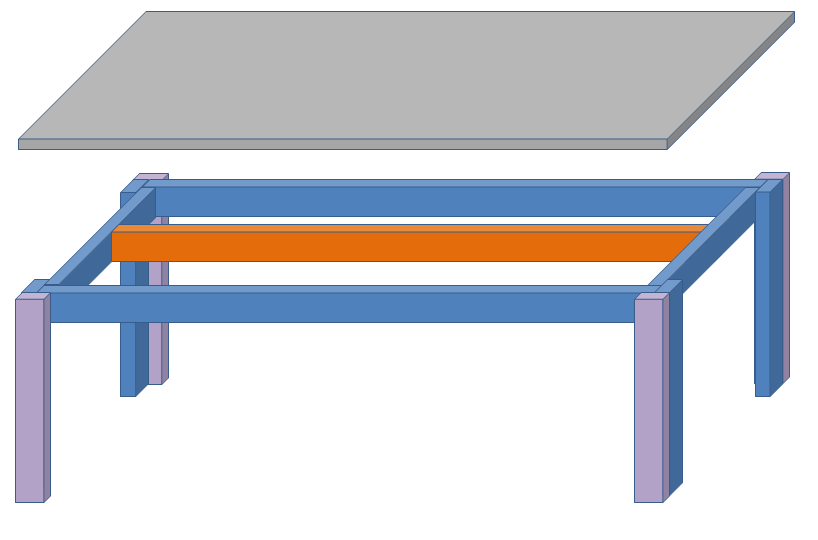

2.ロータイプ水槽台の自作設計

ロータイプで水槽台を作る場合であれば、さきほどの設計から『下段を無く』して紫の部分のような補強を追加する方法もあります。

ただ、基本的にできれば下段はあった方が良いので、下段を無くす場合は『水槽台の高さ』や上に載せる『水槽の重さ』などに注意するようにします。

ロータイプの作例

ロータイプの作例も紹介しておくと、私の場合はこんな感じに作ったりしています。

下側のカバーを作ったり、天板を少し飛び出すような形にして少しデザインを変更いますが、水槽台本体の基本的な構造は同じとなっています。

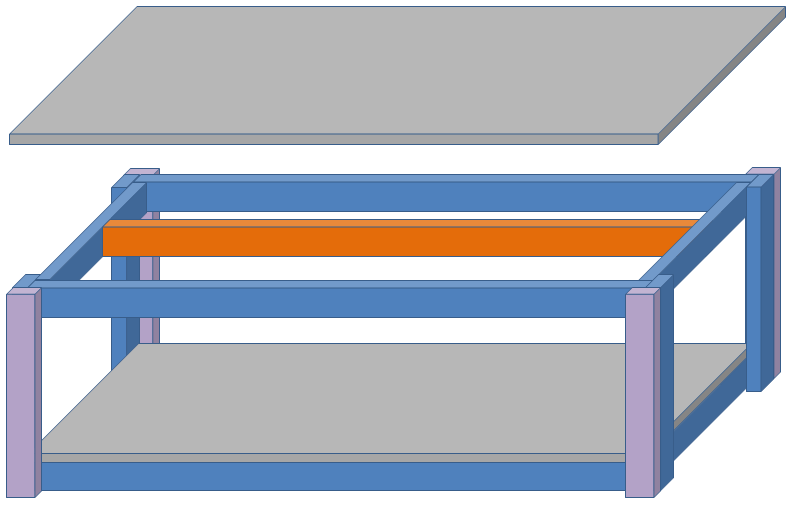

より強度の高い水槽台

さらにより強度を高める方法としては『下段を付けた状態』で『紫色部分の補強』も付けるパターンもあります。

これは最初に紹介した設計に『紫部分』を付け加えた状態となります。

水槽台設計のまとめ

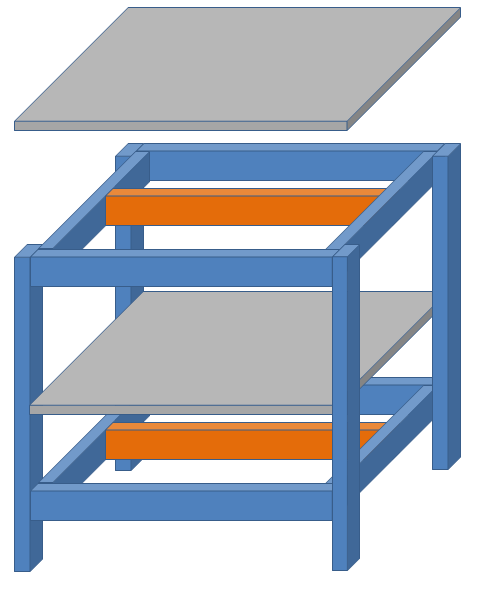

今回紹介した構造はシンプルで強度がある作りになるので、そのまま段を増やすだけで『多段水槽台』や『棚』などにも活用できます。

とりあえず構造で強度を確保してやれば、後は『デザインの微調整や足し算』と『塗装』を変えるだけでも結構色々な雰囲気の水槽台が作れるはずです。

もちろん見た目にこだわるとそれだけ『製作時間』と『費用』も掛かるので、必要なければシンプルイズベストで『基本設計』+『必要に応じて補強』がコスパ的にも一番です。

木材の種類、選び方、カットについて

次は水槽台の材料となる『木材の種類』や『選び方』などについて解説します。

先程も少し触れましたが、水槽台に使用する材料は主に2種類で『1×4材(または2×4材)』と『集成材(または合板)』などの木材となっています。

改めて解説しておくと水槽台の骨格となる『オレンジ色と青い部分』では『1×4材』などを使用して、天板や棚板となる『灰色の部分』には『集成材』などを使用する作りとなっています。

1×4材について

まず水槽台の骨格に使用するとした『1×4材*』や『2×4材*』とはホームセンターでも販売されている、長細い形状の一般的な規格の木材です。

『2×4材』は1×4材より『厚みがあるタイプ』となり、頑丈に作りたい場合におすすめです。

※1×4材…長さは色々で厚さ19mm×幅89mmのサイズの材木です。 読み方はワンバイフォーなど

※ 2×4材…長さは色々で厚さが1×4材の2倍となる38mm×幅89mmとなります。読み方はツーバーフォーなど

TIPS:1×4材か2×4材かは、必要な強度・箇所に応じて選んで下さい。個人的な目安ですが、1×4材は60cmレギュラーの水槽くらいまでに使用しています。

1×4材などの購入時の注意

購入時に注意したい点は、1×4材は天然の木材となるため反りのキツいものがあるところです。

1×4材は『多かれ少なかれ反っている』ので神経質になりすぎる必要もありませんが、きつく反っている部分は除外した方が組み立てが楽になります。

もし、どうしても反っている材料を使わざる得ない場合は『短いパーツの箇所』で使うようにすると、反りの影響は少なくて済みます。

天板部分の木材

そして天板や棚板には『集成材』などの一枚の板になっている材料を使用します。

他にもある程度しっかりとした『コンパネ』、『合板』などでもOKです。

天板の厚みは2cm前後のものから選び、強度を高くしたければ厚みのある材料を選びます。

実店舗で購入する場合は事前に在庫されている木材の種類・サイズ等を把握しておくと、設計や購入がスムーズになります。

木材のカットについて

購入した木材はカットが必要になりますが、ここでは購入した店舗でカットすることをオススメします。

もちろん腕に覚えがある人であれば自分でカットした方が良いのですが、例えば初心者が安価に済まそうとノコギリなどで作業すると『精度』を出すのが難しく『時間』もかなり掛かってしまいます。

また電動丸ノコなどを使えば作業速度は上がりますが、カット作業には『危険』が伴い、また『粉塵の処理』や『導入コスト』などの様々なハードルがあるため、まずは店舗でのカットサービスを考慮してみましょう。

使用する材料のまとめ

- 水槽台の骨格には1×4材などを使用

- 天板は1枚になっている板材を使用

- 実店舗で購入する場合は事前に木材をチェック

- 木材カットは自信がなければ購入店舗に任せる

<↓オシャレな天板集成材ならマルトクショップ↓>

工具について

木材カットを店舗に任せるとするなら、あと水槽台の製作に必要となる工具は『電動のインパクトドライバー(ドリル)』だけになります。

もちろん他にもあった方が良い工具はいくらでもありますが、とりあえず『電動インパクト』さえあれば組み立てることが可能となります。

※保護メガネ、グローブ、マスク等は各個人の判断にて用意してください。

電動ドリルの使い方

水槽台の自作での電動インパクトの使い方は主に『2つ』あります。

1つは『ドリルビット』を装着して、木材にビスの下穴をあける為に使います。

下穴をあけるドリルはビス径より『少し細いドリル』や『テーパー状』になっているドリルを使用します。

Tips:下穴をあけなくてもビスを直接打つこともできますが、木材が割れたり傷つける可能性などがあるので、慣れない内はなるべく下穴をあけるようにします。

下穴用ドリル

ビス打ち

電動インパクトの2つめの使い方は『ドライバービット』を装着して、ビスを打つ(回す)ために使います。

水槽台の自作では基本的に『下穴を開ける』・『ビスを打つ』を繰り返して組み立てていくことになります。

使用するビスの長さは木材の接合部分に打ったときに『突き抜けない程度のもの』にして、『半ネジタイプ』を選ぶようにします。

Tips:ビスには全ネジと半ネジがあり、半ネジはビスを打ったときに接合した木材同士を引きつける作用があります。一方全ネジは木材同士を引きつける作用がなく隙間がそのまま残ってしまうため、ここでは半ネジを使うようにします。短いビスの場合半ネジがないこともありますが、その場合ビスで接合する木材の手前側の下穴を少し大きくあけておくと半ネジと同じような効果が得られます。

電動インパクトの重要性について

もしかすると『手動でドライバーを回しても組み立て作業できるのでは?』と思った方もいるかもしれませんがやめておきましょう。

たしかに出来ない事はないのですが、組み立て作業を全て手動で行うと、『 時間が何倍もかかる 』 + 『 手へのダメージ』などデメリットが非常に大きいです。

なんなら製作は余裕で十倍以上大変になるかもしれません。

電動インパクトドライバーは『DIYの必須アイテム』なので、工具が揃っていない初心者の方でも電動ドライバーだけは必ず用意するようにしておきましょう。

ちなみに電動インパクトは『充電式』の『6角軸ビットタイプ』だと、取り回しも快適でドリルとドライバービットの交換も早いのでオススメです。

電動インパクトドライバー

ドライバービットセット

水槽台の組み立て方

それでは水槽台を組み立てる時のポイントについて紹介していきます。

作業内容を大まかに分けると以下の『3項目』になります。

- 棚を作る

- 脚の取り付け

- 天板の取り付け

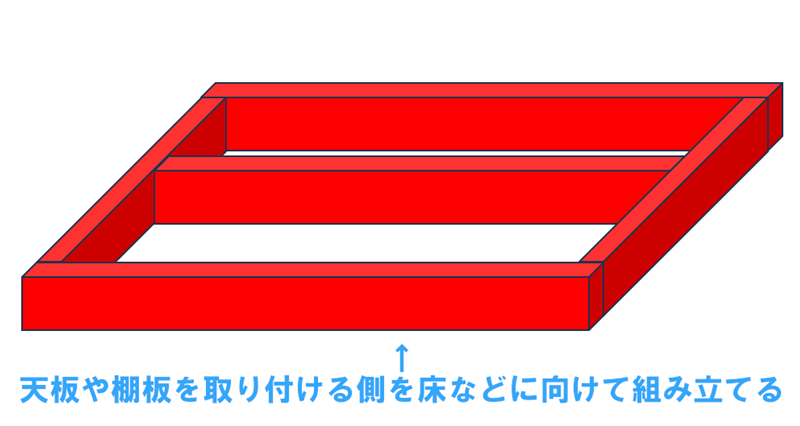

棚を作るポイント

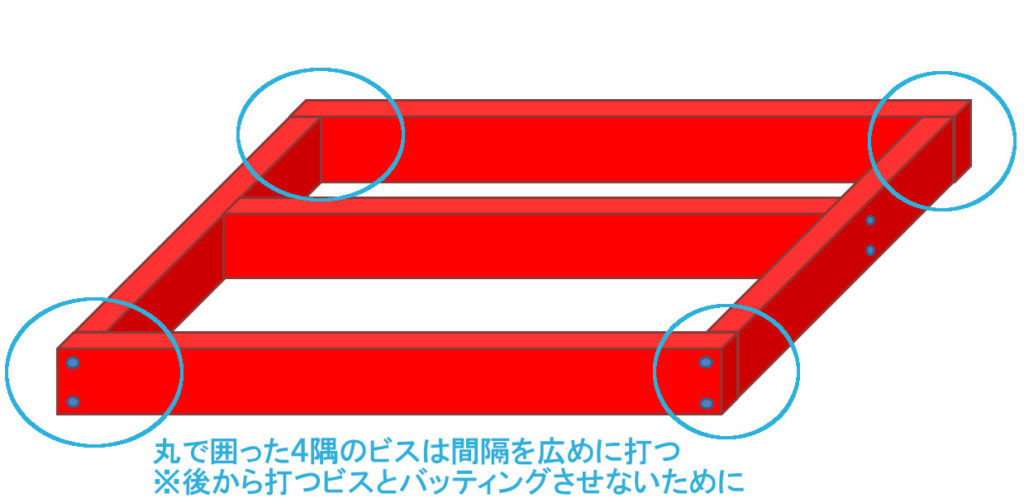

まず最初は『棚の枠部分』を作ります。

棚の枠部分は上下とも同じなので『2つ』作ることになります。

棚を組みたてる時のポイントは、『天板や棚板を取り付ける面』を水平な床や作業台に向けて作ることです。

水平な面を利用することで『水槽を載せる天板側のガタつき』を抑えて作ることができます。

ビスの打ち方

ビスの打ち方については基本的に木材同士を『しっかり押さえ』ながら、1箇所ずつ下穴をあけてから、ビスを少しメリ込む程度に打ち込んで固定していきます。

組み立てる際に真ん中の棒を最後に残すと、場合によっては『入らなくなる可能性』があるので途中で組み付ける手順にしておきます。

棚は『上段用』と『下段用』に2つ作っておきます

TIPS:水色で囲った角のビスは、後で脚を取り付ける時にビスが干渉しやすいので考慮した位置にビスを打ちます。ここではビスは間隔広めに打っておきます。

下段の棚のポイント

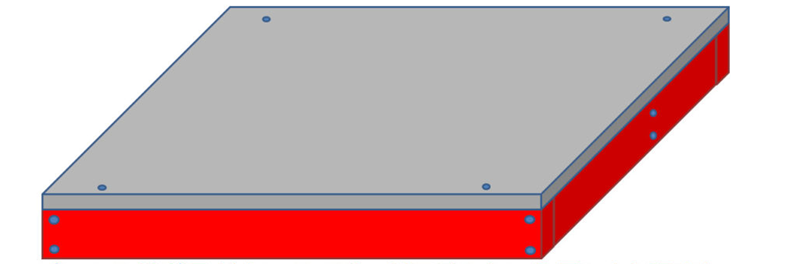

そして『下段』の棚板(グレー部分)については、先に取り付けるようにしておきます。(後述します)

棚板は上からビスを4本以上*打って固定しておきます。

※できれば中央にも2本打てればなお良いです。

この時、ビスの位置は他のビスと干渉しないよう気をつけます。

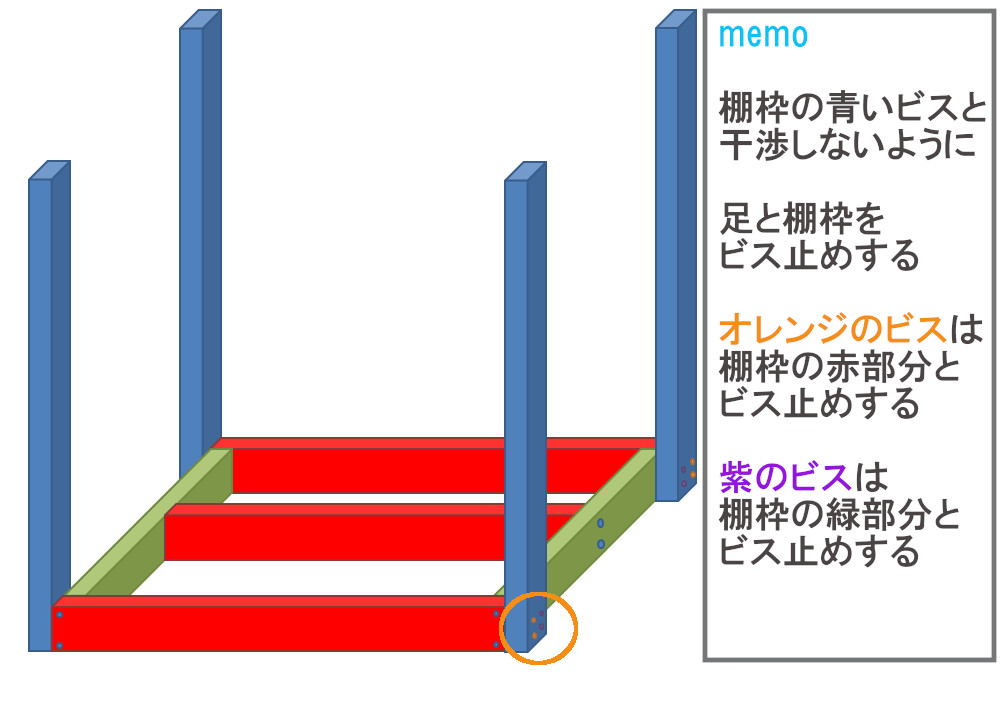

脚の取り付けポイント

棚ができたら脚の取り付け作業を行います。

ここでも棚の製作同様、天板側を『床に向ける』などして水平を確保しつつ脚を取り付けます。

『脚のビス』は棚側のビスと近くなるので干渉しないよう特に注意して打つようにします。

また脚のビスは『1つの接合部分』につき4本以上で四角い形になるように打っていきます。

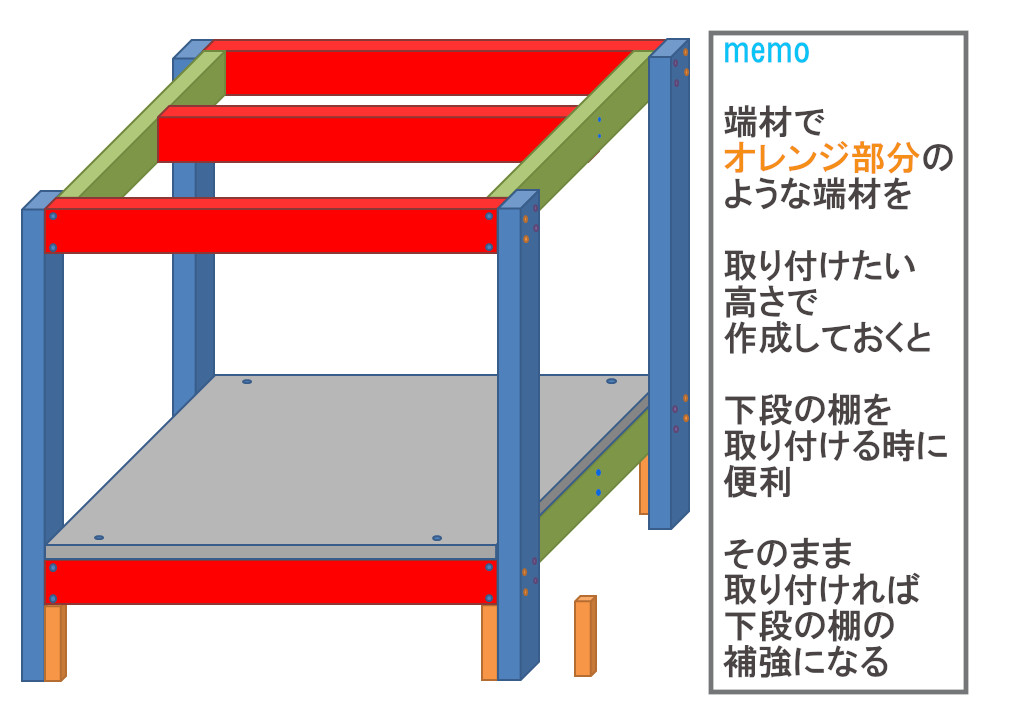

下段の棚の取り付けポイント

上段が取り付けられたら水槽台を立たせて、下段の棚を脚に取り付けます。

下段の高さ調節は『取り付けたい高さの下駄(木片)』をあらかじめ用意しておくと取り付けが楽になります。

また下駄はそのまま取り付ければ下段の補強にもなります。

下駄がなければ、横向きにして高さを揃えるようにして作業します。

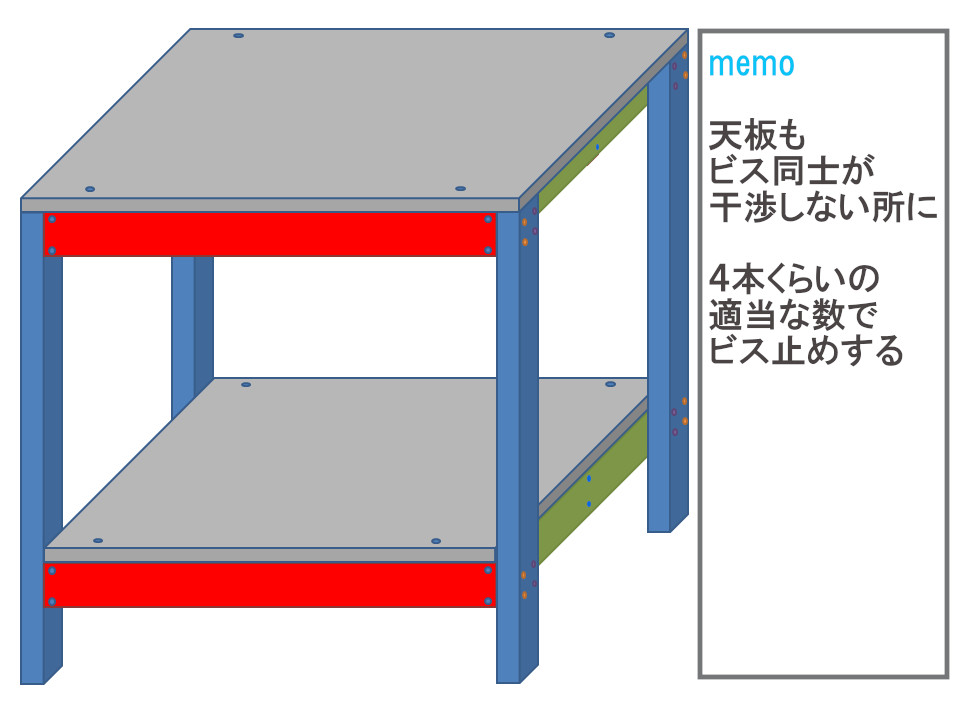

天板の取り付けポイント

最後は天板の取り付け作業です。

天板も棚板同様に上から棚のビスと干渉しない位置に打ちます。

図では天板に4本*のビスになっていますが、できれば中央にも2本程度打っておきます。

※ビスの量は天板の大きさによっては増やしてください。

これで水槽台の完成です。

Tips:この想定で使用したビスは68本です。

組み立てポイントの補足

製作手順の補足をしておくと、『下段の棚板(下段の灰色部分)』を先に取り付けたのは、カットや組み立て工程などの何らかの理由で棚の枠(赤い部分)の幅が狭くなった場合に、脚を取り付けた後からでは『棚板が入らない』という事が起こりえるからです。

自分でカットして調節できる人なら良いですが、店舗でカットしてもらっている人の場合はそうなると『少し面倒』なことになります。

そのため、ここでは念を入れて『下段の棚板』は先に取り付けるような手順にしています。

なので『DIYに馴れている人』で寸法通りに切り出し・組み立てなどができる場合は気にする必要はありません。

TIPS:塗装を別でするなど後から棚板を取り付けたい場合は棚板の幅を少し小さめに設計しておくと安全です。

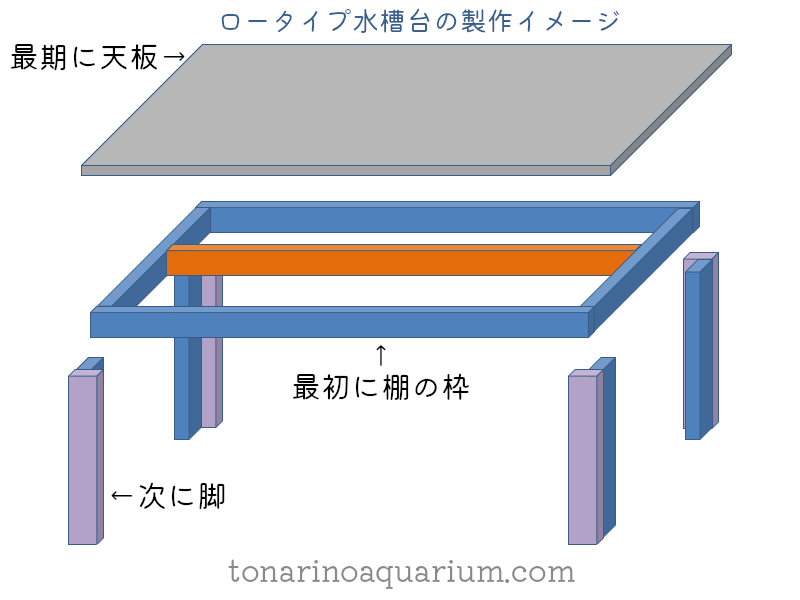

ロータイプ水槽台の製作手順

あとロータイプ(1段仕様)を作る場合も紹介しておくと、基本は下段がついてないだけで製作手順や注意点は同じです。

どちらでも作業内容を簡潔にまとめると棚の枠を作ってから足を取り付けて天板をつけるというだけです。

水槽台の組み立てまとめ

- 組み立てはしっかり押さえて下穴とビスを1箇所ずつ打つ

- 水平を出したい面は床などを利用する

- ビスは干渉しないよう心掛ける

- 下段の棚板は先につけておく、もしくは少し小さく作っておく

- 下段の高さ調節は端材などで下駄を作っておくと便利

材料の計算方法

さて、ここからは『作り方はなんとなく分かったけど、木材の計算方法に不安があるなぁ』という方に向けて、簡単にできる材料の計算方法を紹介していきます。

方法としては『前から見た図』と、『上から見た図』の2つを考えて必要なサイズを算出していきます。

また『ハイタイプ(2段仕様)』でも『ロータイプ(1段仕様)』でも同じように考えられます。

ここでは参考例として製作する水槽台が『幅60cm×奥行30cm』であったと仮定して、実際に計算しながら見ていきましょう。

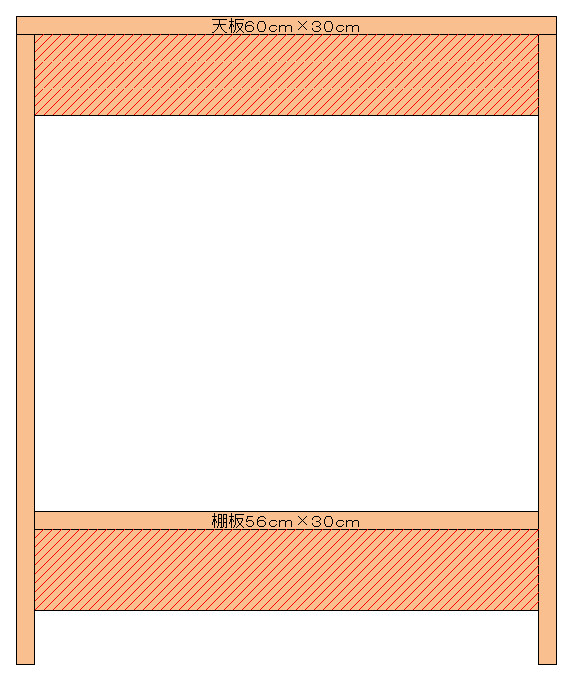

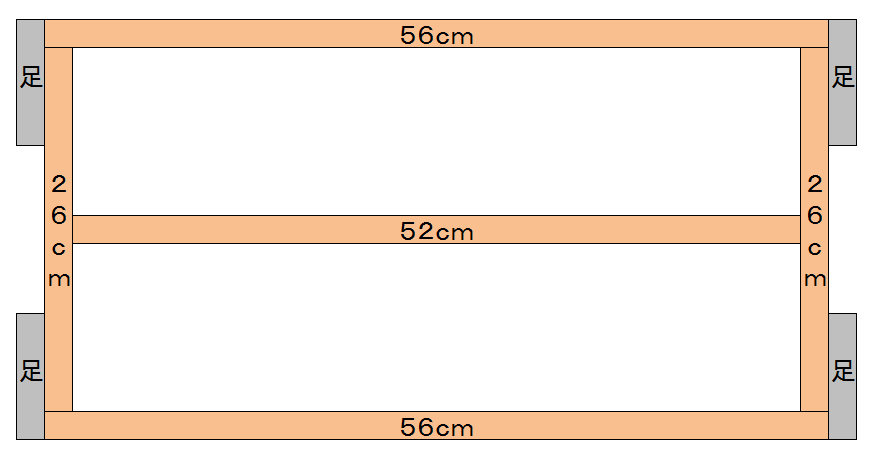

1.前から見た図

まずペンと紙で良いので簡単に前から見た図を作って確認すると、必要な『天板や棚板の幅』や『脚の長さ』などがそれぞれ分かります。

ここでは脚に使用する木材を1×4材として厚みを約2cm(1.9cm)として計算しています。

※ここでは水槽台の高さ(足の長さ)は設定していません。いくつでも構いません。

そして次は斜線部分で示した箇所に必要となる材料を確認してみます。

2.斜線の部分を上から見た図(上下段とも同じ)

次も同じように上からの図を作ってみると、棚の枠に必要な材木の寸法を確認することができます。

棚の枠は上段も下段も同じなので×2の数量にして考えます。

これで必要な木材の寸法と数量は全て確認することができたので、さらにわかりやすくまとめていきます。

必要な材木の寸法

天板・棚板

・60cm×30cm×1枚

・56cm×30cm×1枚

骨格(1×4材)

・56cm×4本

・52cm×2本

・26cm×4本

・足(任意の長さ)×4本

まとめると上記が今回設計した水槽台に必要な木材の『寸法』と『数量』です。

しかし、これだけでは実際に購入する木材の量はまだわかりにくいので、もう一工夫しておきます。

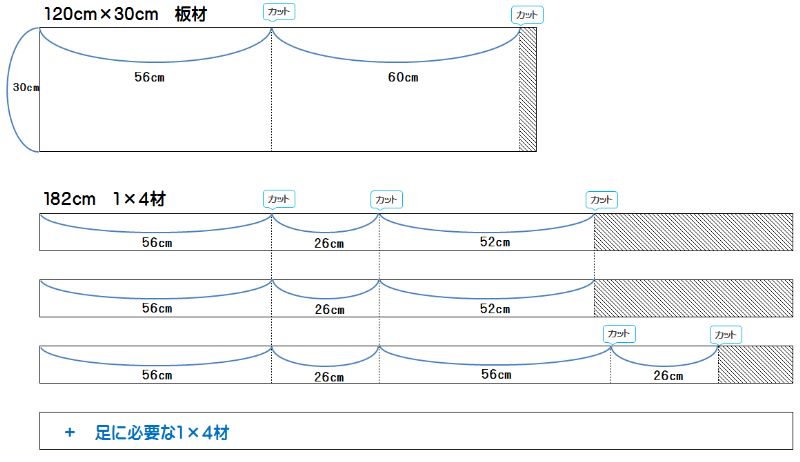

実際に購入する木材を算出する

最後は先ほど算出した寸法と数量を『実際に購入する木材の長さ』の図に当て込んで計算していきます。

すると、この水槽台であれば『120cm×30cmの集成材1枚』と、『1×4材(1820mm)が4~5本』で作れることが分かります。

これで『木材の寸法』と必要な『木材の数量』がハッキリとわかりました。

ここまでやるのは少し面倒に感じるかもしれませんが、簡単な手書きで良いのでこういった『木取り図』まで用意しておくと、数量を間違えにくくなり、実店舗でカットしてもらう場合には意思の疎通にも大いに役立ちます。

TIPS:カットする時に木材は2mm~5mm程度削られます。カット数が多くなると削られる量が増えるので、ギリギリの寸法で計算する際は足りなくなる可能性があるので注意が必要です。

強度について

そして水槽台の強度についてですが、これについては『木材の種類・サイズ・厚み』、『ビスの位置・太さ・長さ・本数』、『補強の方法・組み立ての精度』など様々な要因で変わることもあり言及するのは難しいのですが、使用する木材について言えば、今回紹介した自作水槽台だと『個人的な目安』としてはレギュラー60cm水槽くらいまでであれば1×4材を骨格に使用するようなイメージで作るようにしています。

それ以上であれば、『脚を2×4材に変更』したり、あるいは『1×4材で追加の補強』を行うなどして水槽に合わせて強度を上げるよう対応していきます。

ただ、状況や場合によっても変わるので、『強度』については基本的にケチらず少し大げさなくらいで考えるのがオススメです。

補強については基本的に材料を『太くする・増やす』で行えばOKです。(木材の厚みを増やす場合はビスもしっかり刺さるよう長いものに変更します)

水槽台の完成度を上げるポイント

ここからは自作水槽台のエピローグになります。

でも水槽台を『カッコ良く』したり、『オシャレにする』のはここからが重要だったりもします。

というわけで、最後は個人的な水槽台の完成度があがるポイントについていくつか紹介していきます。

塗装をする

まず『完成した水槽台』へのDIYで一番オススメなのが塗装です。

最初は水槽が出来上がったら疲れてる上に満足感があるので『このままでもいいか』、と思ってしまいそうにもなりますが、別日を取ってでも『塗装までする』とグッと雰囲気が上がります。

塗装は屋外で作業する

塗装を行う場合は基本的に『天気の良い日』に屋外で作業するようにします。

塗料は溶剤が揮発して固まっていくので、室内で塗装するとエアレーションなどから水槽内に溶剤が混入してしまい『惨事を招く』ことがあります。(経験談)

また揮発した『溶剤は人間にも有害』なものもあるので、なるべく換気の良い屋外で行うようにします。

塗装のポイントとしてはいきなり水槽台に塗るのでは無く、端材などで試し塗りして色目を確認してから、場合によっては『薄め液』などで木目の出方を調節してから塗り始めるのがオススメです。

オイルステイン ウォルナット

薄め液

室内で作業する場合

それでも、どうしても水槽のある室内で塗装しなければならない場合は『水性塗料』を使うようにすると揮発する成分も水になるので基本的に安全になります。(その場合でも換気はよくしておく)

また、水性塗料の多くは水で薄めるだけで木目の出方を簡単に調節できるため、扱いやすい塗料となっています。

木部用水性塗料

さわり心地をUPさせる作業

次に『オススメなDIY』は研磨です。

塗装ほど見た目にインパクトはありませんが、塗装の前などに『サンドペーパー』を使って磨いておくと艶感も出やすく仕上がりがグレードアップします。

また『手触りも良くなる』ので、さわる度に気持ちの良い水槽台になります。

ガッツリやると大変ですが、『少しやる』だけでもさわり心地はアップするので是非試してみてください。

この研磨作業をする場合は『集塵機能付きのサンダー』を使うのがオススメです。

集塵機能付きサンダー

扉をつける

そしてさらにもっと見た目にこだわりたいのであれば、キャビネット内はゴチャゴチャしやすいので扉を追加でDIYすると目隠しにもなって見栄えがよくなります。

扉は『蝶番』などの金具を使って取り付けていきます。

また部屋によって扉だと不便な場合は『マグネットキャッチ』などで取り付ける戸を製作すれば取り外し可能な目隠しになります。

ただ扉は使い勝手だけで言えば無い方がいいですし、扉の製作は『コストもあがる』ため費用などと合わせて考えてみて下さい。

水槽台に穴あけ加工

最後にオススメのDIYというわけではありませんが、水槽台の製作では大きめの穴をあけられる『ホールソー』という工具があると便利です。

ホールソーは電動ドリルなどに取り付けて『大きな穴』をあけることが出来る先端工具です。

バックパネル付きで設計した水槽台に『ホースの通し穴』・『コンセントの引き込み穴』を作りたい場合や、オーバーフロー水槽用に『天板に穴』をあけたい時など、様々な場面で必要になります。

注意点としては使用している工具が電動インパクトなどでよくある六角軸ビットタイプの場合は、ホールソーの仕様にもよりますが『ドリルチャック変換ビット』が必要な場合があります。

ホールソー

ドリルチャック変換ビット

水槽台をはじめて自作する人へ

以上、長い記事にもかかわらず、最後までお付き合い頂きありがとうございました。

できるだけ詳しく解説したつもりですが、それでも初めてDIYする方にはわからりづらい部分もあったかと思います。

ただ、ある程度想像できればとりあえず一回作ってみるのが一番勉強になると思います。

今回紹介した設計であれば3段4段と増やせばそのまま棚になりますし、1段の構造なら『ベンチ』や『机』などにも応用できます。

一度覚えれば、アクアリウム以外でも『色々な家具』をジャストサイズで作れるようになるのでかなり便利になると思います。

時間は掛かりますが作業自体は難しくないので是非1度チャレンジしてみてください。

それではよいアクアライフを!

↓水槽台のアレンジ・補強についてはこちらで紹介しています↓

コメント

こちらの制作費はいくら程度でしょうか?

制作費は水槽台の大きさにもよりますが、仮に記事内で示した60cm水槽台の場合、1×4材が5本と仮定すれば2~300円×5で1000円~1500円+天板・棚板1000円~2000円、+ビス500円+カット代500円程度と見積もって、材料費は3000~4500円くらいになると思います。(塗装をする場合は+α)

使用する木材やお住まいの地域によっても、材料費は変動するので、ご参考までにしてもらえればと思います。

はじめまして。

いつもブログ、YouTubeを拝見させて頂いております。

木製での台のレクチャーの話なのに、

こんなことを伺うのは大変申し訳ないのですが、

他ページで紹介されているイレクターでの水槽台などは、

安定感などの問題から、やめた方が良いでしょうか?

もし見解をお伺いできれば幸いです。

ありがとうございます!

私自身がイレクターで水槽台を作っていないので、

あまり根拠のない見解になりますが

イレクターは公式から強度が示されているので、ある程度簡単に強度が見積もれるのと

組み方次第で強度をいくらでもあげられるので

イレクターを水槽台の骨格部分に使用するのは問題ないと思います。

またイレクターで水槽台を作る場合のジョイントはメタルジョイントの方が強度が高くて、組み直しやミリ単位の誤差であれば吸収できるので良いかと思います。

ただイレクターのメタルジョイントは高価なので、たくさん使う設計になると辛いかもしれません。

既に見ておられるかもしれませんが、イレクターの棚と梁の強度についてのリンクを貼っておきます。⇒イレクターの棚と梁の強度について