スッポンベビーの可愛さにやられて、飼育7年のJIROです!

今回は私のスッポン飼育を紹介していきます。

スッポンの『幼体(ベビー)』から『成体』にかけて育てた、室内の飼育例としてご覧いただければと思います。

それではさっそく参りましょう。

スッポンとは

まずスッポンを飼育するために特徴や生態について簡単におさらいします。

スッポン(二ホンスッポン)は『日本の在来種』で、一般的なカメのような硬い甲羅をもたず、薄い皮で覆われいるのが特徴です。

また一般的なカメにくらべ、首を長く伸ばすことが出来るため、お尻の方から持たないと『噛みつかれる』ので取り扱いには注意します。

Tips:スッポンには歯がありませんが、強力なアゴと硬いクチバシを持つため、成体に噛まれるとかなり痛いです。

生態

スッポンの生態は水生傾向が強く、危険を察知すると水中で素早く『砂に潜る』ことができます。

産卵時を除き、陸を歩行することは『少ない』です。

スッポンの大きさ

大きさは、甲長15cm~40cm程度まで成長します。

食性

食性は肉食傾向の強い『雑食』です。

自然界では魚類・甲殻類・貝類・両生類などを捕食します。

雌雄判別

雌雄の違いは、メスに比べてオスの尻尾は長くて太くなります。

小さいうちは判別が難しいとされています。

寿命

寿命は飼育環境下で20年以上とされています。

幼体の飼育方法

それではまず幼体のスッポン飼育方法について紹介します。

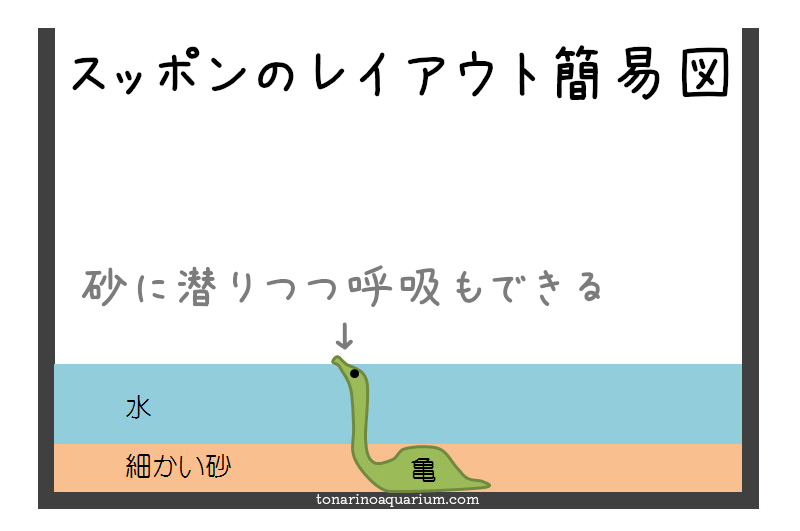

私の場合、スッポン導入時の水槽は『浅い水深』に砂を敷いたレイアウトにしました。

このレイアウトにした理由は、以前に幼体を『普通の水深のアクアリウム』で飼育した時に、まったく落ち着かずに泳ぎ続けてしまい、ストレスのせいか餌付けもままならなかった経験からです。

そのためスッポンが『いつでも隠れられる砂場』と、首を伸ばせば『すぐに呼吸できる水位』にして、まずはストレスなく安心してもらえる環境を目指しました。

田砂

餌付けも簡単

このレイアウトで『スッポンベビーを導入』したところ、さっそく砂に潜りすぐに落ち着いてくれました。

餌付けは少し時間をおいてから、砂に潜って隠れているスッポンの鼻先に『冷凍赤虫』を1本落とすと、ニオイにつられすぐに喰いつきました。

砂に潜って、スッポンが動き回っていない状態なので餌付けも簡単です。

エサを食べさせることが出来れば、とりあえず体力面での心配がなくなるので一安心です。

また環境に慣れてきてからは、水槽内を歩き回って『浮いているエサ』などもすぐに食べるようになりました。

ちなみにスッポンは嗅覚が優れたカメなので、他の水槽で湧いてる『スネール』などを投入してやればばニオイでしっかり見分けて捕食します。

水質

スッポンは皮膚病に掛かりやすいカメで、特に幼体は水カビなどに発生しやすいので、水質を良好に保つ必要があります。

私の場合は『カルキ抜きをした水*』と、『フィルター(ろ過器)』を使って、週に1回くらい1/3の水量の水替えという、アクアリウム同様の水質管理を取りました。

フィルターを付けない場合は『こまめな水替え』で対応しなければなりません。

また水質の悪化を防ぐために、与えたエサが残らないようにするなどの管理も必要になります。

※スッポン自身は水道水でも大丈夫ですが、フィルターを使って『生物ろ過を効かせる』ために水道水からカルキを抜いています。

カルキ抜き

レイアウト

ちなみにスッポンが『小さい』頃であれば、石や流木を使ったレイアウト水槽で飼育することもできます。

植物を育てる場合は、水中だと荒らされるので『水上で育てる』のがオススメです。

環境や個体にもよるところもあると思いますが、水槽だと『陸地』があってもほとんど上がることはありません。

ただ、体が大きくなってくると『大きめ石なども動かす』ようになり、『水槽の破損』や『ケガ』などの事故に繋がりかねないため水槽のレイアウトには注意する必要が出てきます。

幼体飼育の注意点まとめ

幼体のスッポンは体力が少なく病気にもなりやすいです。

ストレスが高い環境で、スッポンが落ち着つかずに『餌付けが出来ない』となると、体力が落ちてゆき『病気』にも掛かりやすくなります。

また病気になると、さらに落ち着かなくなり『餌付けが出来ない・食欲不振』⇒『体力が回復できない』という悪循環に陥ります。

そうなると『リカバリーも難しく』、私自身も以前にそういった状況に陥りスッポンを落してしまったことがあります。

なので、まずはスッポンに『安心』してもらうことが一番だと思います。

スッポンが環境に馴染んで『飼育が軌道』に乗ってくれば、その後は苦労することが少なくなります。

日光浴・甲羅干しについて

スッポンの日光浴・甲羅干しについては、『健全な成長』や『病気の予防』のため行うようにしてます。

私の場合、『日光浴』は脱走されないケースなどに入れて、1回あたり『5分~20分』の日光浴を時期によって週に1回程度強制的に行っています。

強制的な日光浴の注意点

日光浴の注意点は、春先や秋など涼しい時期は直射日光でも問題ありませんが、夏場は容器自体がすぐに高温になり、『火傷』や『脱水症状』になる危険があることです。

なので『暑い時期』は、日陰など涼しい場所で乾かす程度にしておくか難しければ無理にしなくて良いと思います。

また強制的な日光浴はスッポンが小さいうちは特に気を付けて行うようにします。

日光浴のケース

日光浴を行うケースは、カラスなどに襲われにくいようにフタがあって、さらに『風通し』が良く『紫外線』を遮らないような容器がオススメです。

ある程度大きくなるまではメダカ用のケースなども使えます。

メダカ容器

専用の網

夏場の水温管理

夏の水温は28℃くらいまでを目安に管理します。

一時的であれば30℃程度になっても、ほとんど問題になることはありませんが、クーラーなどを使い基本は25℃~28℃くらいに抑えるように努めます。

電気代が安い冷却方法としは、水槽の水面に『冷却ファン』を回すだけでも2℃~4度下げる事が出来ます。

冷却ファン

冬場の管理方法

スッポンの冬場の管理方法は『通常通りに飼育する方法』と『冬眠させる方法』があります。

私の場合は、『1年目の冬』はまだ体がかなり小さかったのでヒーターを入れて通常通りに飼育して、体がある程度大きくなった『2年目』から冬眠させたので、それぞれの方法と注意点を紹介します。

ヒーターで加温する

まず通常通り飼育する場合は水温が低くならないように管理します。

簡単なのは『水槽用のヒーター』を使用して、水温が25℃~28℃くらいになるよう調節することです。

この状態であれば、スッポンを暖かい時期と同様に飼育することが出来ます。

注意点

注意点としては水換えをする時に水が冷たいとスッポンに負担がかかるので、なるべく水槽に近い水温で水換えすることです。

またヒーター本体は『水中で高温』になるため、スッポンと同じ水槽に入れる場合は火傷しないようカバー付きのタイプがオススメです。

ヒーター

冬眠させる

次は冬眠させる方法についてです。

冬眠させる場合は、スッポンが砂に潜って冬眠できるように、水槽に『砂を敷いておく』必要があります。

もちろん冬眠に向けて夏から秋にかけては、しっかり食べさせておきます。

水温管理

冬眠させる時の水温の管理方法は室内に暖房など入れずに、自然にまかせて室温を下げていき水温が15度以下になるようにします。

『冬眠に入る水温』はスッポンのサイズによって異なりますが、小さい内は20度下回ったあたりから砂に潜って冬眠し始めます。

自然にまかせて温度を下げるようにしていけば、『食欲も自然と落ちていく』ので、それに合わせてエサの量も調節します。

砂の厚みについて

冬眠させる時の砂の厚みについては、個人的な目安では体の厚みの2倍~3倍以上としています。

というのも、飼育3年目でスッポンが大きくなってきてからも砂の厚みをそのままにしていたら、冬眠の時期になっても、砂から出たり入ったりを繰り返し『落ち着かない』という事があり、その時に砂の厚みを増やしたところすぐに冬眠に入ったため、おそらく砂の厚みが体に対して少なすぎたのだろうと感じたためです。

この事などから『冬眠中』はなるべく水の動きが少ない状態を好むようなので、水槽の底床も細い砂のような通水性の低いものを厚めに敷いておくのが良いと思います。

田砂

成体の場合

またスッポンが『大きく』なってくると15度では冬眠しないこともありますが、代謝も下がっているのでエサを食べることはほとんどありません。

場合にもよりますが、しっかり冬までに食べさせておけば、そのまま放っておいて春先の食欲が湧く頃くらいまでは餌やりはしなくても大丈夫です。

食欲があるようであれば、あげすぎないように適量を与えます。

注意点

冬眠・無加温飼育の注意点は、少なからず死んでしまう危険性があることです。

そのため弱っている状態のスッポンや体力の少ない子亀などは、ヒーターを付けて安全に飼育した方が良いかもしれません。

成体の飼育方法

スッポンが大きくなってきてからの『飼育方法』を紹介すると、まずレイアウトは基本的にシンプル*にするのがオススメです。

スッポンは成長と共に力も強くなり動かせそうにない大きな石でも、砂を掘ることで『間接的に動かせる』ようにもなるため、レイアウトしているとスッポンが挟まれたり水槽を破損するなど事故の危険性が大きくなりす。

成体を飼育している様子

幼体から育てていると警戒心も薄れてきて、寝る時も砂に潜ることなく、そのまま『水中で居眠り』したりけっこう大胆になってきます。

なので、もうここまで来るとベアタンクでもいいのですが、私の場合は冬眠が簡単になるよう幼体同様に体に合わせた『低めの水位』と『砂』を敷いた状態で飼育しています。

ただ、スッポンが大きくなってくると、『餌くれダンス(Youtube)』の激しさがますため、低い水位のレイアウトだとフタがないと盛大に外に水が飛び散るのが少し難点です。

水槽のサイズ

スッポンの飼育に必要となる水槽のサイズについても紹介しておくと、ベビーからの飼育であれば45cm~60cm水槽があれば『1年~3年』程度は飼育可能です。

ただスッポンが大きくなってくると『水の汚し方もひどくなる』ので、飼育には最終的に90cm以上の水槽を用意する必要があります。

高さ

そして『スッポンが大きく』なってきたら水槽の高さにも注意が必要です。

水槽のフチにスッポンの手がかかるようになると、場合によっては『懸垂で脱出』されてしまいます。

『砂などで底上げ』されることも考えると、成体には高さ45cm以上の水槽くらいからがオススメです。

90cm水槽

スッポンの餌

スッポンのエサは、人工飼料を中心とした方が飼育しやすいですが、『生きた魚』や『エビ』も用意できる時は与えています。

生餌は『口に入るサイズの生き物』(魚・カニ・カエル・エビ)などであれば大体何でも食べるので、エサの調達はガサガサで採取するのも楽しいのでおすすめです。

生きた魚を餌用に購入するのであれば、ペットショップなどではエサ用の金魚(小赤)などが売られています。

人工飼料を与える場合ははイシガメ・ミドリガメなどの『通常のカメのエサ』として販売されているもので問題ありません。

カメのごはん

人間用の鮮魚・剥きエビ・刺身について

エサの話で言うとスーパーで販売されている『剥きエビ』や『刺身』などは生のエサとして考えると、コスパは一番良いのですが、常食させてしまうとよくない影響が出るかもしれません。

少し雑談になりますが、私も以前スッポンが大きくなってきた頃に、エサの『かさ増し』のために安い鮮魚を交えてエサを与えていた時期があるのですが、慣れてくると生きた魚などを食べなくなってしまったことがあります。

個人的には生き物を捕らえるというのは『スッポンの魅力』の1つですし、狭い水槽生活での数少ない『エンリッチメント』の1つだと思うので、スッポンが生きた動物への関心を無くすことは私にとって好ましいことではありませんでした。

また人間用の鮮魚は基本的に『皮』・『鱗』・『骨』・『内臓』などの無い、キレイな肉質のみの状態なので、栄養素としてはかなり偏りがあるはずです。

本来であれば生き物を丸ごと食べて、『様々な栄養素』を自然に取り入れられていたはずが、美味しい部分しか食べなくなるので、長い目でみれば健康にも影響が出る可能性もあります。

あとスーパーの『剥きエビ』などは塩分に浸されていることもあるので気を付けなければなりせん。

あくまで『個人的にの話』ですがスーパーの鮮魚の利用はなるべく控えるようにして、与えるにしても時々のオヤツ程度に留めておくのが良いかなっと思っています。

まぁ鮮魚はめっちゃ便利といえば便利なので難しい人もいると思います。

Tips:ちなみにこの時は1週間程度絶食させてから生きた魚を与えても、口に入れても吐き出すくらい生きた餌を拒絶していました。幸い、小さいころから与えていた人工飼料の『かめごはん』だけは食べたので、なんとかエサやりはできましたが、結局その年は最後まで味覚が戻ることなく生きた餌を拒絶し続けました。そして一度冬眠した後から徐々に味覚が戻り、ようやく食べてくれるようになりました。

餌が少ないストレス

あとエサ関連の注意点としては『餌が少ない』とスッポンが自傷行為をする場合があります。

もしスッポンが『自傷行為』をし出したらエサが少ないサインかもしれないので、量を増やして様子を見てみて下さい。

私の経験談:スッポンが少し大きくなってきた頃に尻尾が傷んでいる事に気づきました。しばらく観察していると、スッポンが長い首を反らして自分の尻尾を攻撃し始めました。実はこの時、スッポンのサイズが少し大きくなったにも関わらず、餌の量がそのままでした。なので恐らくお腹空きすぎて自分の尻尾を獲物と間違えてるか、空腹のストレスによる自傷行為だと思い、餌を増量しました。すると、少しすると自然と噛みつき行為もなくなり、尻尾もすっかりきれいになりました。尻尾に届かないと手の下くらいを自傷することもあります。

終わりに

スッポンは『大きく』なり『寿命も長く』、飼育が楽な部類の生き物とは言えませんが、『独特の形態』や『生態』など魅力の多い爬虫類です。

この記事がこれからスッポンを飼育しよう!という方の参考になれば幸いです。

以上、スッポン飼育方法や注意点についての紹介でした。

それではよいアクアライフを。

↓大きくなったスッポンに日光浴ケージを作りました↓

コメント

こんばんは。

ブログを楽しく拝見させていただきました。

私は1か月ほど前、友人から赤ちゃんスッポンを譲り受け(購入)し飼い始めた初心者です。

砂は多く入れると隠れちゃって面白くないのでわざと体がギリギリ埋まる程度にして何処に

いるかわかる状態にしています。

質問ですが、部屋の室温は常時22℃位で水温は24℃程度です。

適温は28℃という事だったので若干低いと思い、CEXのカメ元気オートヒーター55という

28℃にしてくれるヒーター購入したのですが水量が少ないせいか30℃~31℃まで

上がってしまいます。

こちらの記事の中に年間を通して10℃~30℃で飼育とありますがこの冬の間、このヒーターを使い30℃で飼育しても問題ないものでしょうか?

以前、エビを飼育していた時、夏場高温になり過ぎて全滅させた事があるので温度には

ちょっと神経質なところがあります。

もしよろしければ何かご教授お願い致します。

追伸、私のスッポンも餌くれダンスしてくれますかね。

こんばんは!

ご質問いただいた水温の件ですが、30℃というのは夏場の一次的な最高気温(昼間など)のつもりだったので、常時30℃~31℃となると、ちょっと心配になりますね。

ただ冬場のヒーターによる加温の場合は、環境によっては水温にバラツキも出そうなので、ある程度居心地のよい場所を生体が選んでくれる事も考えられます。

もし水槽の端の方にずっといるなど傾向があれば、暑くて少しでも水温の低い所を探しているかもしれないですし、健康状態や様子を観察しながら環境を整えてあげるのが良いかも知れません。

冬のもっとも寒い時期でも水温が24℃あるのであれば、個人的にはヒーターが無くても全然気にしませんが、よその子のベビーとなるといい加減な事言えないのでなかなか難しいですね。

私も手探りで飼育しているので、参考になるような返事ができなくて申し訳ないです。

追伸、ベビーから飼育していれば、いずれチビッ子のカワイイ餌くれダンスを見る事ができると思います^^

もちろん、大きくなってからの迷惑(笑)でド派手な餌くれダンスも!

こんばんは。

回答ありがとうございました。やっぱり水温が常時30℃となるとやっぱり心配ですよね。ヒーター無しでも24℃あるのでこれで様子を見ていこうと思います。記事の更新楽しみにしております。ありがとうございました。

へー!

はじめまして、来月1歳になるスッポンを飼っています!今は、ろか装置は使用してなく、1週間に2〜3度 水換えをしてます!しかし、身体が大きくなるにつれて、ろか装置を使ってみたい、使いたいと思ってます。管理人さんの使用してるろ過装置を詳しく教えて頂ければ幸いです!!

こんにちは!

水換えが週に何回もあると大変ですね。

私はオーバーフロー水槽で流動ろ過をして飼育しています。

もしオーバーフロー水槽に興味があれば詳しい設置方法はこちらで紹介してるのでよかったら見てみてください。

コメントありがとうございます!