JIROです!

水槽用の『快適なフタ』を手に入れる為には自作が1番です!

というわけで、今回は『塩ビ』・『アクリル』・『アルミ』・『ガラス』などを使った、色々なフタの自作方法について一挙まとめて紹介します。

それではさっそく参りましょう!

塩ビ板やアクリル板でフタを自作する

まず最初は塩ビ板やアクリル板を使った『フタを作る方法』について紹介します。

『塩ビ』や『アクリル』は加工がしやすいため、自由度の高いフタが作りやすい材料です。

材質の特徴について

『アクリル』と『塩ビ』はどちらも同じような加工を行えますが、材質の特徴に少し違いがあるので簡単に紹介します。

どちらも一長一短なので、製作物に合った材料を選んでください。

アクリル板の特徴:透明度が高い。湿気で反り易い。ガラスより割れにくい。

塩ビ板の特徴:透明度がやや低く青みがかる。湿気で反り難い。アクリルよりさらに割れにくい。

要約すると、透明でキレイなのはアクリル、透明度が低いかわりに湿気で反らないのが塩ビといったところです。

またいずれにせよフタに使用する場合は『板材の厚み』を3mm以上にするのがおすすめです。

加工方法について

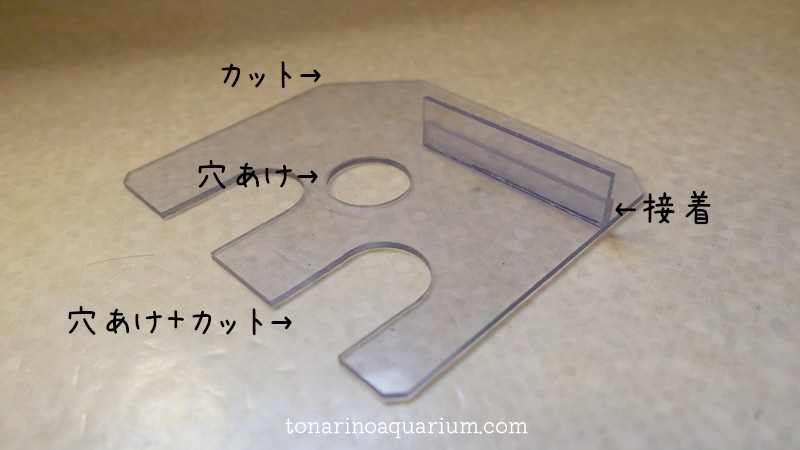

塩ビ・アクリルの加工では『カット』・『穴あけ』・『接着』などを手軽に行えます。

これらを組み合わせて、『給餌用の穴』や『排水パイプを通すU字加工』、『フタの取っ手・補強』など、フタに様々なカスタマイズを施すことができます。

カットする方法

まずはアクリルや塩ビをカットする方法を紹介します。

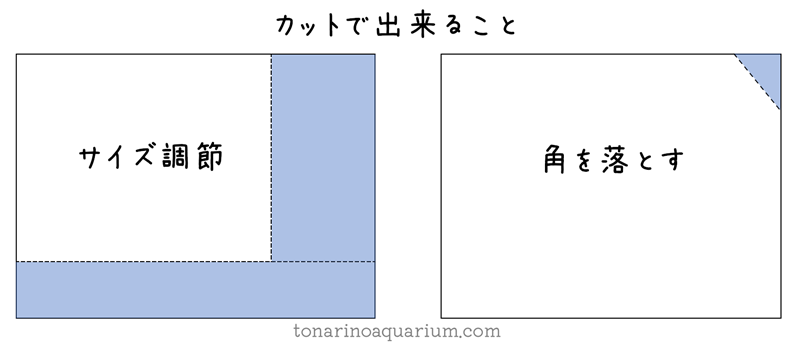

カット加工はフタの『サイズを調節』したり『角を落とす』作業で必要になります。

ここでは2種類の方法を紹介します。

Pカッターを使う方法

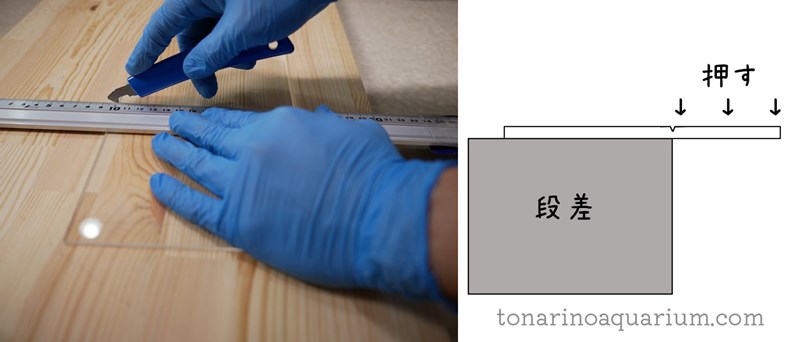

手動でカットする場合は、『Pカッター』や『アクリルカッター』と呼ばれるカッターを使用します。

Pカッターは鉤爪のような形になっており、定規をあてながら板材に傷をつけるように真っ直ぐの線を何回も引くことで『溝』を作ります。

溝の深さが板材の厚みの『1/3〜1/2くらい』までの深さになったら、最後は板材を段差などに合わせて押して割りることでカットできます。

アクリルカッター

テーブルソーを使う方法

電動工具でカットする場合は『テーブルソー』などが使えます。

テーブルソーはガイドに沿わせて板材を丸ノコに向かって押し上げることで『直線カット』できます。

注意点としては『電動丸ノコ製品』を使用するとスピーディーにカットを行えますが、危険を伴う工具なので手に触れたり巻き込まれたりしないよう十分に気をつけながら作業する必要があります。

※カットについての詳しい方法はこちらでも紹介しています⇒塩ビ・アクリルカット方法まとめ

テーブルソー

カットした後の研磨作業

『カットした断面』をキレイにしたい場合は、少し時間が掛かりますが『サンドペーパー(紙やすり)』で磨くとキレイになります。

研磨は断面の粗さにもよりますが、最初に番手を#120で始めたら次は#240にするように『番手を倍』に増やしていき、納得いくところまで番手を上げていくようなイメージになります。

※詳しいカット面を磨く方法はこちらで紹介しています。

↓カット面をキレイにする方法↓

穴開け

次はアクリル・塩ビへの穴あけ加工について紹介します。

『アクリル板』や『塩ビ板』への穴あけ加工には電動ドリル(インパクト)が必要となります。

電動ドリルに使用する先端工具は主に2種類あり、エアチューブ用などの『小さい穴』をあける場合であれば通常のドリルビットを使い、『大きめの穴』を作る場合はホールソーを使用すれば簡単に穴をあける事ができます。

またドリルもホールソーも『木材用』で十分です。

穴をあける時は『捨て板』などを敷しいて、貫通させても良いように準備してから作業を始めるようにします。

通常のドリルビット

ホールソー

U字加工

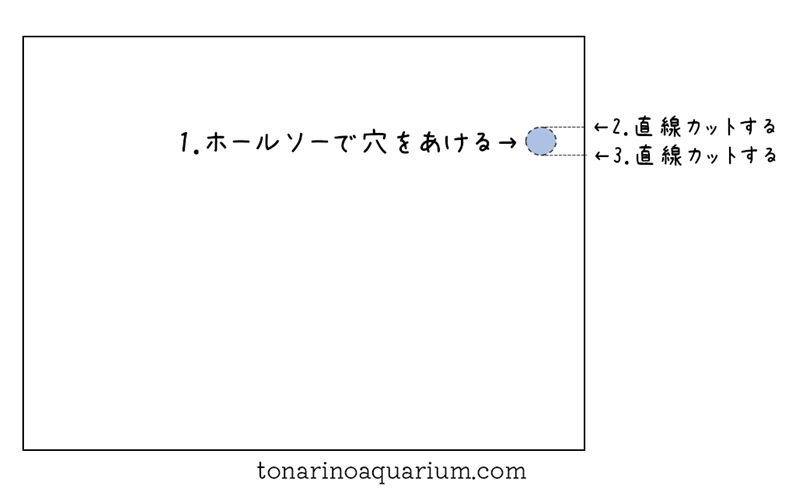

そしてU字加工する場合は、『穴あけ加工』と『カット加工』を組み合わせます。

U字はまず『ホールソー』で穴をあけてから、円に沿うように『直線カット』することで作れます。

ここでの直線カットはPカッターだと難しいので、『ノコギリ』や『テーブルソー』などを使って行います。

樹脂用ノコギリ

テーブルソー

接着

アクリル・塩ビの接着についてはそれぞれ専用の接着材を使用します。

接着では『フタの取っ手』や『補強』を施すことができるようになります。

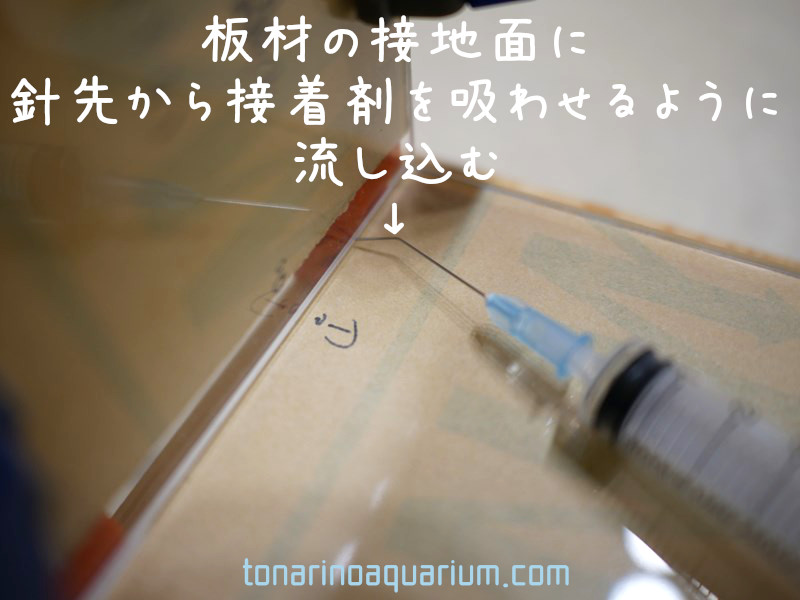

接着作業について

接着作業はどちらでも板材同士を重ね合わせてから『付属するスポイト』などで接着面に吸わすように流し込みます。

接着時間は室温にもよりますが、1分~5分くらいである程度固まりますが、本格的に使用するには『1日程度』時間を置いてからにします。

アクリル用接着材

塩ビ板用接着材

設計の注意点

『アクリル』や『塩ビ』でフタを設計する場合の注意点は、ともにガラスと比べると自重でもたわみ易くなることです。

特に長いフタなどを製作する場合は、補強を兼ねた取っ手をつけるなどして、『たわみ』や『反り』への対策をしておく必要があります。

塩ビやアクリルの自作まとめ

塩ビやアクリルを扱えるようになると様々なタイプのフタが作れるようになります。

また今回紹介した加工ができればウールボックスの自作なども製作可能になり、アクアリウムのDIYの幅がグンと広がります。

時間は掛かるかもしれませんが、『工具』と『材料』さえあれば作業自体は難しいことは無いので是非チャレンジしてみてください。

アルミアングルでフタを自作する

次はアルミアングルを使ったのフタのDIY例を紹介します。

アルミアングルを利用したフタでは、ネットを貼ることで『アクアテラリウム』や『パルダリウム』にぴったりな通気性の高いフタが製作可能です。

自作する方法

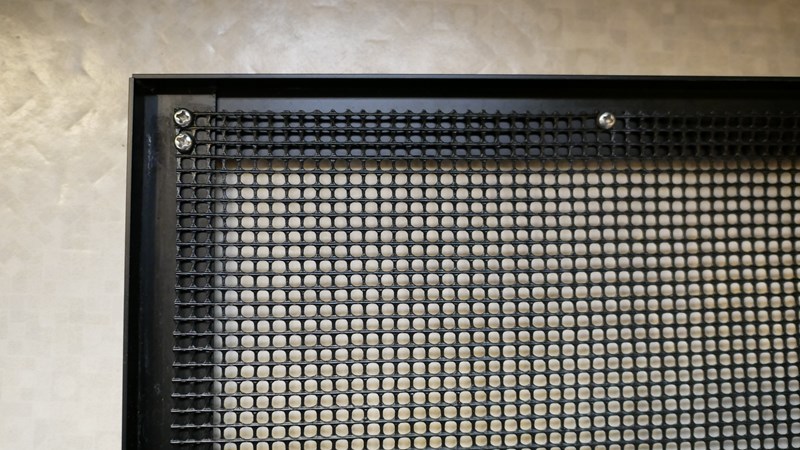

アルミアングルでのフタの作り方は、まず『アルミアングル』を水槽のサイズにカットします。

そしてカットしたアングルの角にドリルで『穴』ををあけて『ネジで接合』して水槽のフレームを作るように組み立てていきます。

ネットを取り付けは『接合部分のネジなど利用』しながら、ネットがたわまないように編み目に合わせながらネジ止め箇所を増やしていきます。

ネットは『樹脂タイプ』の『網目3mm』くらいのものが、カットや取り付けが簡単なのでオススメです。

ネット

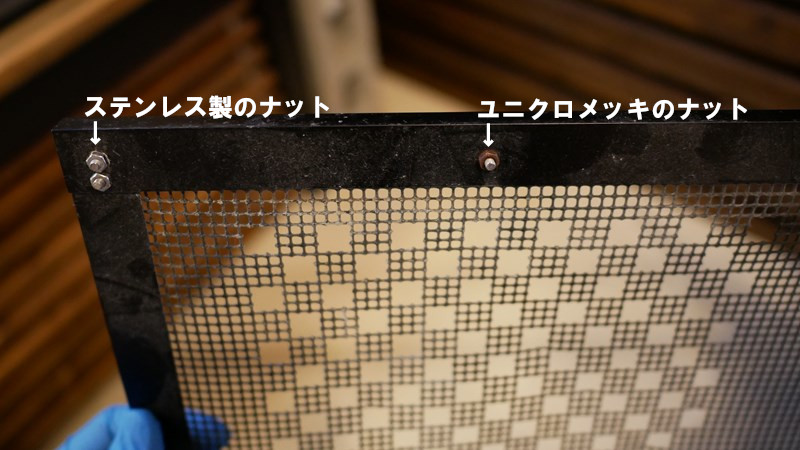

使用するネジやナットについて

材料の注意点としてアルミアングルに使用するネジは、多湿な環境だと錆びやすいためアクアリウムで使用する場合には『ステンレス製』や『プラスチック製』を使用するのがおすすめとなります。

プラスチックネジ

製作上の注意点

そして製作時の注意点としては『ネジの位置』です。

ネジの位置によっては水槽のフチと『接触する・しない』などの左右差が発生してガタつく可能性があります。

ネジは『水槽のフチに乗せる』ならしっかり乗せる位置にして、『ネジを乗せない』のであれば水槽のフチに触れないような位置で設計するようにします。

※アルミフレームの製作方法やもっと細かい注意点について詳しくはこちらで紹介しています。

↓フレームを作る時のポイントや詳細はこちら↓

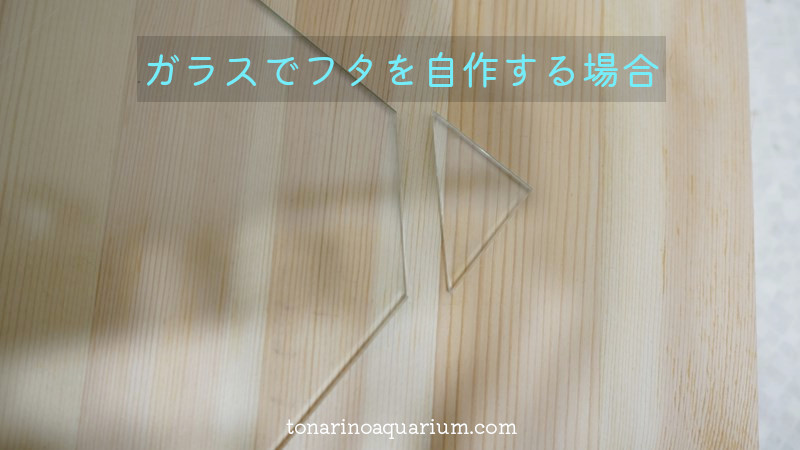

ガラスでフタを自作

次はガラスでフタを自作する方法です。

ガラスは『透明度が高く』『反りにくい』ためアクアリウム用のフタにピッタリな材質です。

もちろんガラスは割れやすく加工を慎重に行う必要がありますが、『サイズ調節』や『角を落とす』だけのシンプルなデザインであれば簡単に製作できます。

ガラスのカットについて

まずガラスをカットする場合は定規を当てながらガラスに『ガラスカッター』で『1回だけ』線を引いてだけキズを作ります。

このキズを入れる作業の時は部分的に力の抜けた箇所がないように常に力をかけて『ヂー』という音が途切れずに鳴るように線を引きます。

ランニングプライヤーで割る

あとはガラスに入れた傷に沿って力を加えることで『ガラスが直線』に割れてカットが完了します。

ガラスを割る時は『ランニングプライヤー』を使用してセンターに合わせて挟むと、誰でも簡単にガラスを直線カットすることができます。

この時にガラスへの傷を入れる作業が不十分だと、ガラスの『ワレ』や『カケ』の原因になったりするので注意します。

ガラスカッター

ランニングプライヤー

ガラスの面取り

ガラスのカットした後は角が立っているので面取りをします。

面取り作業は『サンドペーパー(紙やすり)』や『砥石』などを使って角を削って丸るように行います。

スピーディーに作業をするなら『ディスクグラインダー』に『ガラス用の砥石』をつけて面取りします。

ディスクグラインダー

ガラス用ディスク

ガラスのフタの自作について

ガラスのフタを自作する時の注意点は『カケ』が発生しやすいことです。

特にキズを入れる際の線を引く時の力加減については本番前に『不要な板で練習』をしてからの方が良いと思います。

またここでは直線カットしか紹介しませんが、道具があればガラスでも『穴あけ』や『U字加工』もできるので、ガラスのフタでもその気になれば様々なカスタマイズを施すことが可能です。

※より詳しいガラスのカット方法や研磨方法はこちらで紹介しています⇒簡単ガラスカット

↓ガラスの穴あけ加工はこちら↓

スライド式のフタを自作する

次はスライド式のフタのDIYについて紹介します。

スライド式のフタのDIYでは、先に紹介した『アルミアングルで作ったフレーム』に『Eレール』などを組み合わせて作ることが可能です。

自作する方法

スライドの作り方は先に紹介した『アルミアングルで作ったフレーム』に『スライド部分』を加えることで作ることができます。

スライド部分はアルミの『Eレール』や『チャンネル(C型)』などを接着材で取り付けます。

アルミEレール

接着材

フタの仕様

フタ部分についてはここまでに紹介してきた『アクリル・塩ビ・ガラス・網目タイプのフタ』などのDIYを使えばアイディア次第で『様々な仕様のフタ』が挿入可能です。

またフタの部分だけ差し替えることもできるため、『飼育する生体』や『季節』によってフタの仕様だけ変更することも可能です。

スライド式のフタについて

スライド式のフタは『時間』や『費用』などの制作コストは増えますが、飼育する生体によってはとても便利に使えるフタです。

ただ『飼育する生体』や『フタの仕様』によってはスライド部分の隙間の設計などに注意が必要になるため、DIYにある程度慣れてる人にオススメです。

↓ロック機能付きスライドフタの紹介↓

おまけ

ここからは最後におまけ的な『水槽のフタ』に関するDIY小ネタを紹介していきます。

水槽の屋上緑化?

まず水槽のフタの代わりに屋上緑化的なことをしている例です。

水槽の上に『メッシュボード』を置いて植物を挿して育成しています。

手軽に『魚の飛び出し防止』と植物による『浄化効果』を得られます。

光を遮るため水槽内は『少し暗く』なりますが、コケも生えにくくなり魚も落ち着きやすい環境が見込めます。

アルミフレームを自作してファンを乗せる

アルミアングルのフタは様々なものをマウントするにも便利です。

例えばPC用冷却のファンをDIYして、アルミフレームに載せたりしても良いと思います。

↓自作ファンの作り方はこちら↓

部屋ごとにフタをセパレート

セパレートした背面ろ過水槽を各部屋ごとにフタを分割したDIY例です。

背面の濾過槽部分は光が不要のため、黒い塩ビ板でフタを作り『遮光』しています。

また手前の『細長いフタ』を外すと全ての部屋に餌やりできるような仕様になっています。

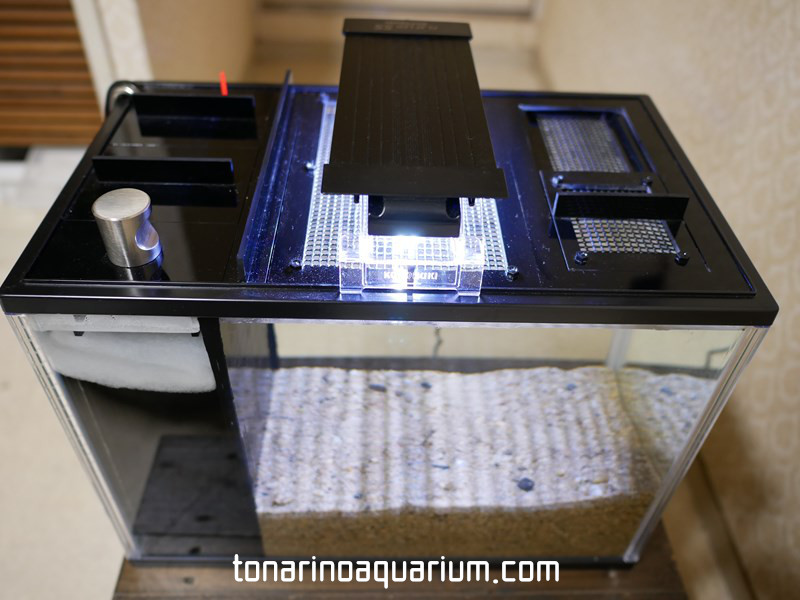

機能を盛ったフタ

そしてこちらは『使いやすさを追求』して色々な機能を盛り込んだフタの例です。

今回紹介した『塩ビ・ガラス・スライド』などの様々な加工を組み合わせています。

手前側のフタは『スライド式』でエサやりをしやすくしたり、背面部分には『水位計』を用意したりしています。

終りに

というわけで以上、フタに関する自作まとめでした。

フタの作り方については他にも色々な方法があると思いますが、今回のブログが少しでも参考になったのであれば幸いです。

それではよいアクアライフを。

コメント