JIROです!

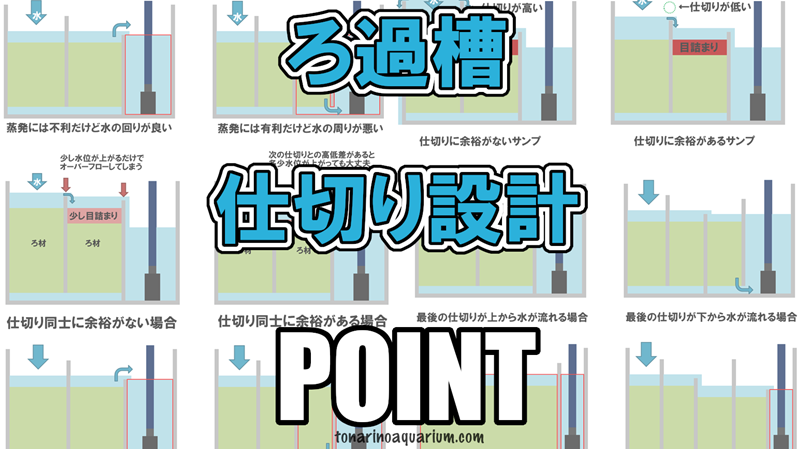

オーバーフロー水槽のサンプに欠かせない濾過槽の仕切りは設計する位置や仕様によって『ろ材の容量』はもちろん『メンテナンス性』など運用にも違いが出てきます。

ただ初めてサンプを作る人などにとっては仕様による効果の違いがわかりづらく、仕切りの設計について迷うかもしれません。

というわけで、今回はサンプの仕切りの位置による効果などについて紹介します。

それではさっそく参りましょう。

仕切りの設計

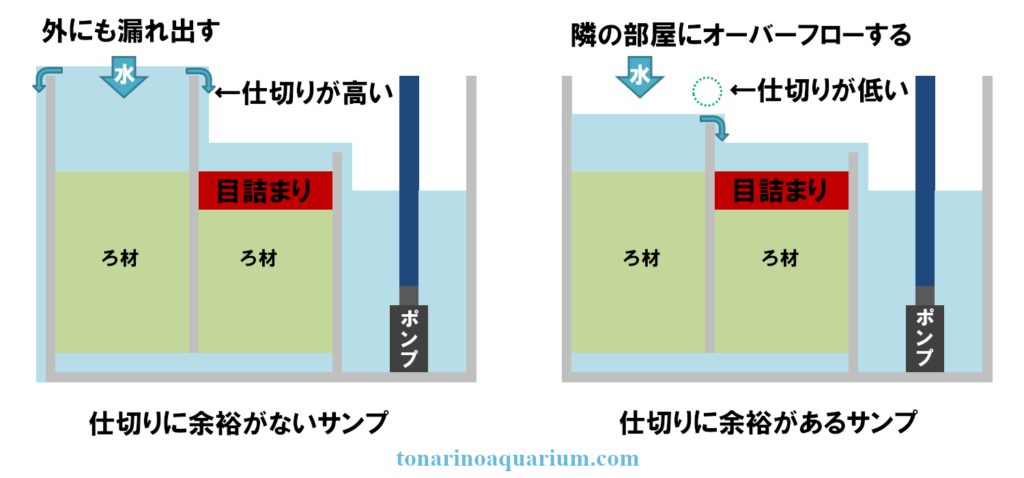

まずサンプの『仕切り』は水槽の高さより少し下げておきましょう。

例えば『右の画像』のように仕切りを水槽の高さに合わせて設計してしまうと、ろ材が『目詰まり』した時に外にあふれてしまうことになります。

そのため、基本はどの仕切りも目詰まりした時に隣の部屋に水が逃げるような設計しておきます。

特に『スポンジ系のろ材』は汚れとともに水位が上昇しやすいので気をつけます。

2枚目の仕切り

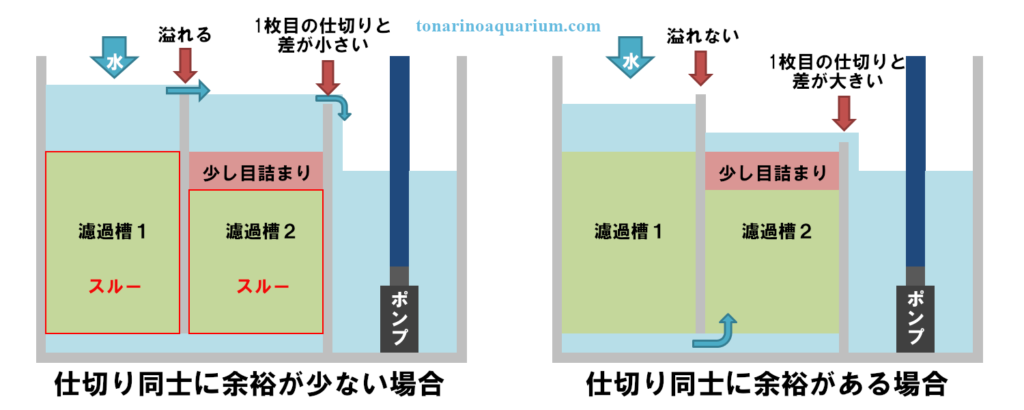

そして2枚目に仕切りを付ける場合は『1枚目の仕切り』よりある程度の差をつけて下げておきます。

例えば『左の図』のように1枚目と2枚目の仕切りの高さに差が少ないような設計にすると、少しろ材が目詰まりしただけでも、上昇した水位で隣の部屋にオーバーフローしてしまいます。

そうなってしまうと、汚れた水が濾材をパスしてしまうので急激に濾過能力が低下します。

なので『右の図』のように1枚目と2枚目の仕切りをある程度の差をつけて下げて設けておけば、多少水位があがっても安心な設計になります。

ただし、右のような図に設計してもサンプ内の水を1枚目の仕切りのギリギリ満タンに入れた状態だと、『仕切りを下げた効果は失われる』のでサンプ内の水は適切な量で管理するのも大切です。

三枚目の仕切りをつける場合

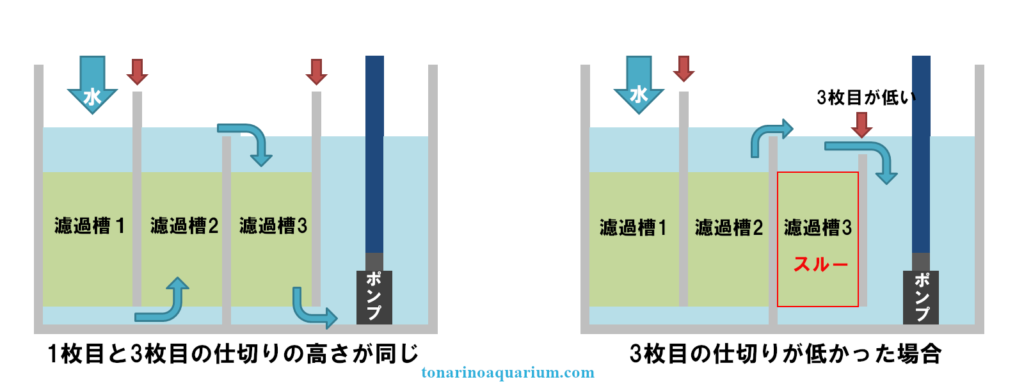

そしてもし図のような形で3枚目の仕切りをつける場合は1枚目と同じ高さで大丈夫です。

3枚目を『右の図』のように2枚目の仕切りやあるいはそれ以上低く設計してしまうと、目詰まりによる水位上昇でスルーしやすく、また水位を高くできなくなります。

まとめ

サンプはろ材をたくさん詰めたくて仕切りの高さをギリギリで設計したくなりますが、仕切りは余裕をもって設計したほうが長期的にみてトラブルを回避できます。

余裕のある設計は想定外のケースも知らずの内に防ぐこともありますし、トラブルが起きてから『本体を修正するのは大変』なので仕切りの高さを考える際は是非考慮してみてください。

TIPS:サンプのサイズ、流量にもよりますが、個人的に仕切りは最低3~4cmくらいの余裕をもっています。

最後の仕切りの位置

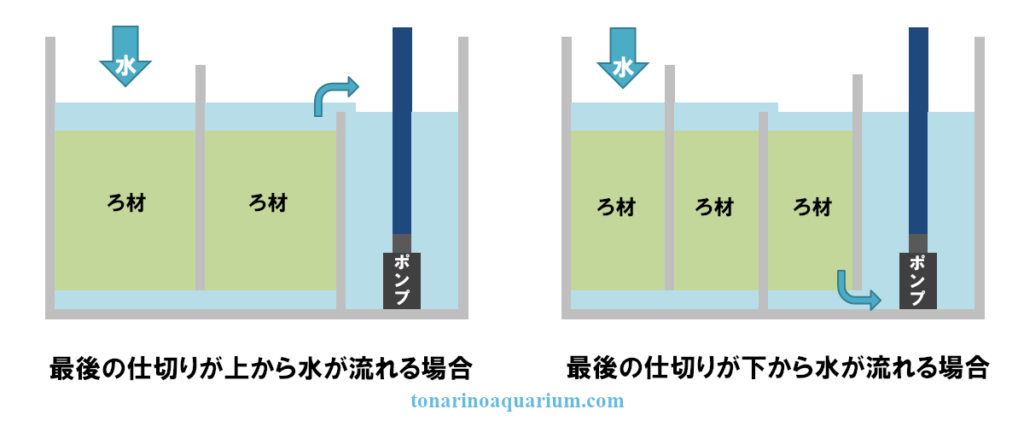

次はサンプ内の最後の仕切りの位置で変わる『サンプ内の水の動き』について紹介します。

まずサンプ内の最後の仕切りは『右の図』のように下まで閉じた仕切りだとで水が上から流れてきます。

そして『左の図』のように下が開いた仕切りで水が下から流れてくることになります。

細かい事ですがポイントがあるのでそれぞれ紹介します。

水位が下がるエリアの違い

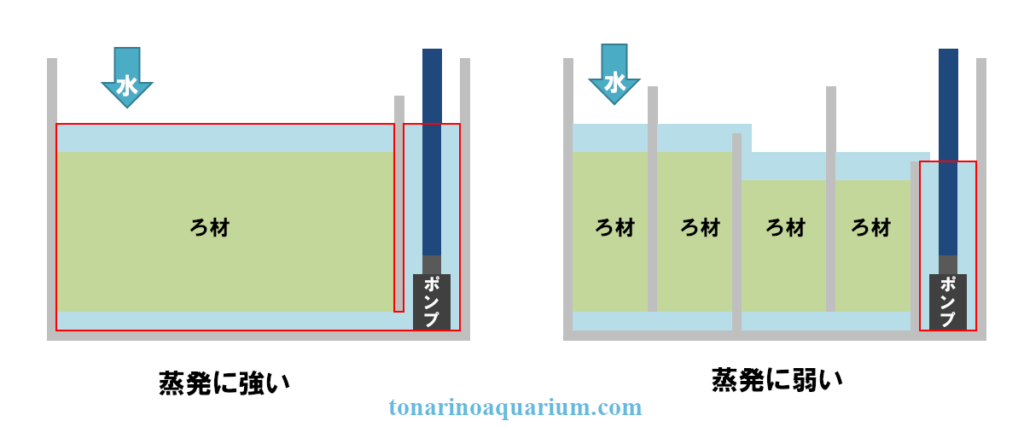

オーバーフロー水槽の場合は水槽内の蒸発による水位低下の影響を受けるのはサンプの最終エリアになります。

つまりさきほどの仕切りの条件だと、図のように赤で囲ったエリアが水位が低下するエリアとなり、この例だと最後の仕切りを『右の図』のようにすると、水槽の水の蒸発とともにろ材が露出してしまうことがわかります。

では最後の仕切りは左の図のように下まで閉じた仕切りがベターか?というと、一概にそうとも言えません。

なぜならポンプのエリアが同じ大きさであれば、『右の図』の仕切りの仕様の方が蒸発に強いサンプとも言えるからです。

わかりやすい極端な例

蒸発に強いサンプについて極端な例で図で示すとこんな風になります。

この例でもし『5リットルの水が蒸発』したとすると、左図の『蒸発に強い』とした方は、サンプ全体で水位の低下を受け止めるので、水位の低下はかなり緩やかになります。

一方、右図の『蒸発に弱い』としたサンプは小さいエリアで水の蒸発を受け止めるため、5リットル分でも急激に水位が低下します。

特に夏場に『冷却ファン』などを回せばかなりの水が蒸発するので、右のような設計にしてしまうとポンプが露出してしまいやすく、1週間の旅行や出張などの長期の予定が立てにくくなってしまいます。

もちろん右図の例でも旅行前にサンプ目一杯に水を入れれば、多少最終エリアの水位の低下を遅らせることができますが、最終エリア付近の水位くらいからは一気に水が減りやすくなります。

仕切りの仕様や枚数などはいずれにせよ水位の下がる最終エリアの容量についても意識しながら余裕を持って設計するのがおすすめです。

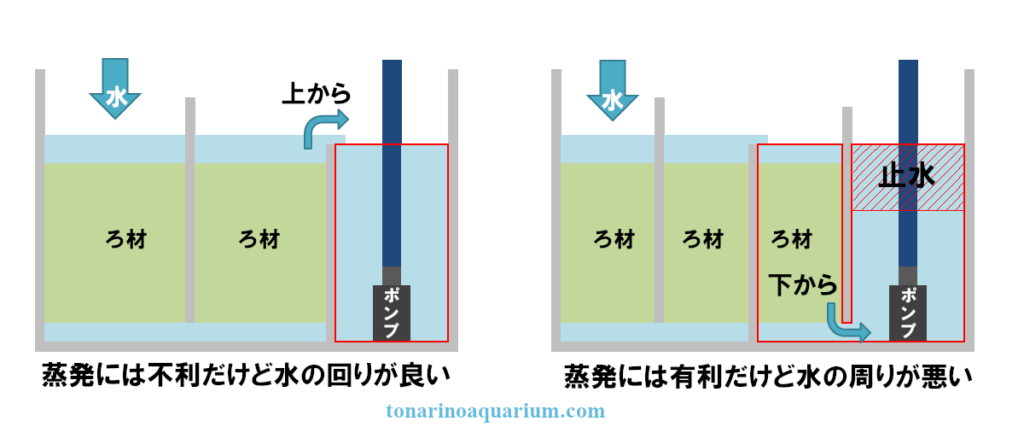

止水する

ちなみに細かくなりますが、先ほどの『蒸発に強い』としたサンプの構造は、最終層の上部が止水しやすいデメリットもあります。

止水すると『油膜が発生』しやすく、最終エリアは『水位の上下』もあるので濃い水垢がすぐにつきます。

エアレーションなどで油膜を解消しても、エアレーション自体が周りを汚しやすいのでサンプ回りも綺麗に保ちたい人の場合は『注意が必要』です。

その点だと、最後の仕切りが上から水が流れてくるタイプは『止水域が出にくい』ので油膜などによる汚れ方が抑えられるメリットがあります。

まとめ

まとめると最後の仕切りは水が下から流れてくるタイプだと『蒸発に強く』なりやすく、水が上から流れる仕様だと『サンプが汚れにくくなる』傾向あるということです。

ただ、どちらも一長一短なので仕様による違いは結局好みで設計することになります。

仕切りの厚みについて

あとはサンプの仕切りに使用する塩ビ板やアクリル板の厚みについてです。

仕切りは水圧の掛からない場所であれば『3mm厚』あれば基本大丈夫ですが、水位の下がるエリアを支える仕切りは水位の低下で水圧の影響をモロに受けるので、できれば『厚みを増す』方がたわみにくくなるのでオススメです。

ただ、それでも水量しだいで仕切りがたわむことは当然あることを留意しておきます。

私の場合

最後は製作したサンプを幾つか紹介し、参考までに設計の理由なども一緒に紹介しておきます。

ちなみに『最後の仕切り』については私は上から水が流れてくるように作ることが多いです。

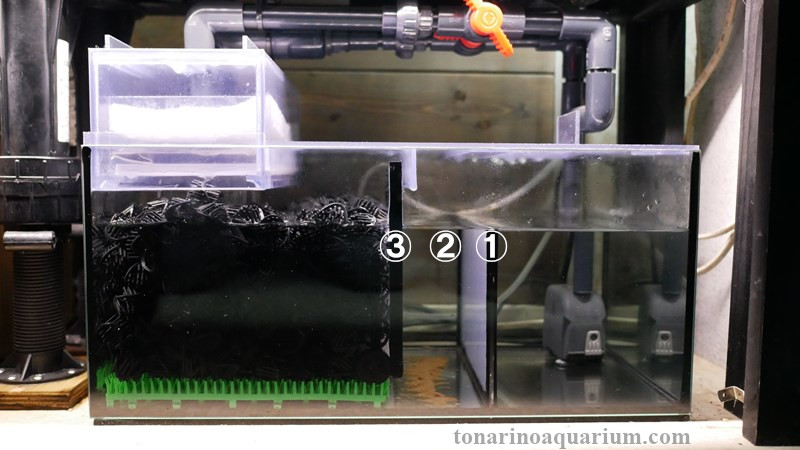

CASE 1

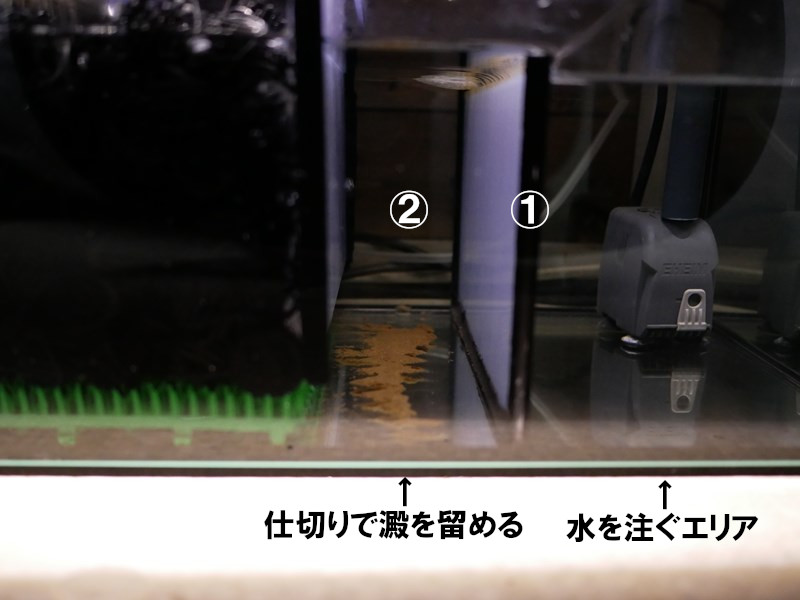

まず1つ目の例は濾過槽を広めに1室だけにしたサンプです。

この場合は『③の仕切り』を『①の位置』にすればもっとろ材を詰めることができましたが、あえて①の仕切りを作りました。

また③の仕切りをバランス良く左に寄せて、『②のスペースにも濾材』を詰めたほうが濾過には良さそうですが、それもあえてしていません。

設計の理由と目的

その理由としてはまず仕切り①はサンプ内の『止水域を減らす』事と『澱を留まらせる』事が目的でした。

この作りの場合は仕切り①が無いと濾過槽で発生する澱が直接ポンプ室に流れてきます。

そして②のスペースをろ過に使わなかった理由はその発生する『澱を吸い出し易く』する為です。

つまりここではろ材の増量によるろ過の強化より『メンテナンス性を重視』した作りでサンプを設計しています。

ちなみに②のエリアは水位も固定されているのでヒーターなどを入れるにも最適な場所になります。

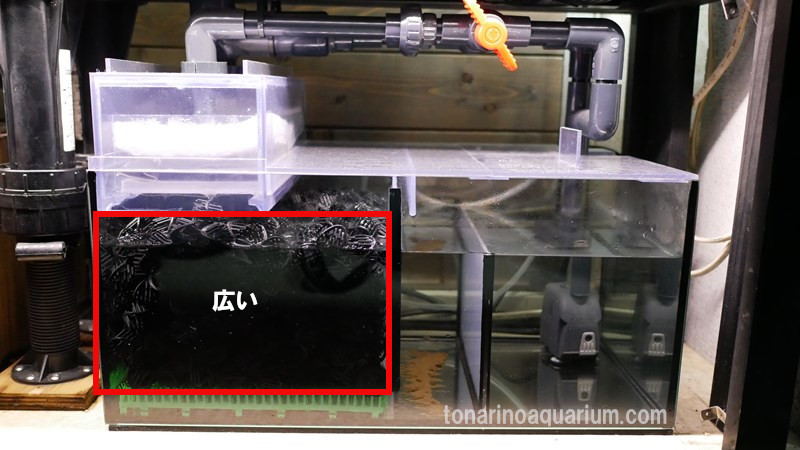

濾過槽を広くした場合のポイント

ただ、このサンプのように濾過槽を広くとった場合だと稼働率の低いろ材が発生しやすいので、ここではエアレーションで下から『全体を撹拌』するような水流を作っておきました。

またろ材の下からエアレーションを行う場合は目の細かい濾材だと空気がダマになって上手く流れなくなるため、ここでは『通気性の良い』バイオボールをろ材に選んでいます。

カミハタバイオボール

CASE2

2つ目の例は流動ろ過で設計してみたサンプです。

ここでの仕切り設計で重視したポイントは流動ろ材を『うまく動かせる位置で水位を固定』する事でした。

また仕切りは『先ほど同様』に澱をポンプ室に持ち込みにくくなる形なので願ったり叶ったりです。

流動ろ材

終わりに

と、こんな感じで『自分の使いやすさ』などを考えながら私の場合は仕切りの位置を設計をしていっています。

ぜひ『ろ材マシマシサンプ』や『メンテナンス楽々サンプ』など、自分の求めるもの合わせて仕切りの仕様を考えてみて下さい。

この記事が少しでもオーバーフロー水槽の自作の参考になれば幸いです。

以上、サンプの仕切りの設計についての紹介でした。

それではよいアクアライフを。

コメント