JIROです!

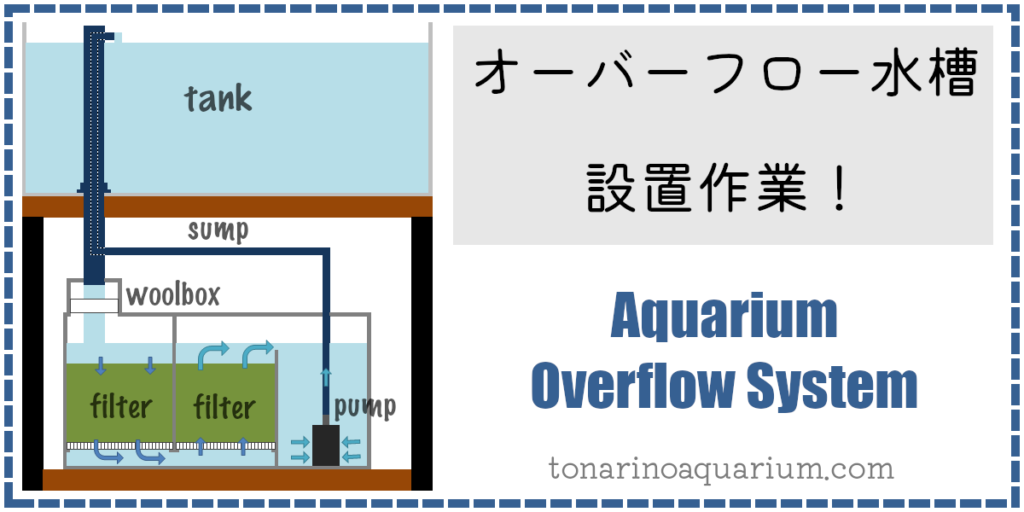

今回はオーバーフロー水槽の設置作業をしていきます。

オーバーフロー水槽の組み立てはケースバイケースなことが多いので、あまり参考にならなかもしれませんが『設置例の1つ』として紹介していきたいと思います。

それではさっそく参りましょう。

水槽台

まず今回のオーバーフロー水槽を置くスペースはこちらです。

この水槽台は自作したもので、オーバーフロー水槽を置くために必要な穴も『水槽にあわせた位置』で既に穴もあけ済みとなっています。

※水槽台の自作方法についてはこちらの記事で紹介しています→初心者向け水槽台の自作方法!設計や材料の計算方法、注意点などまとめ!

水槽

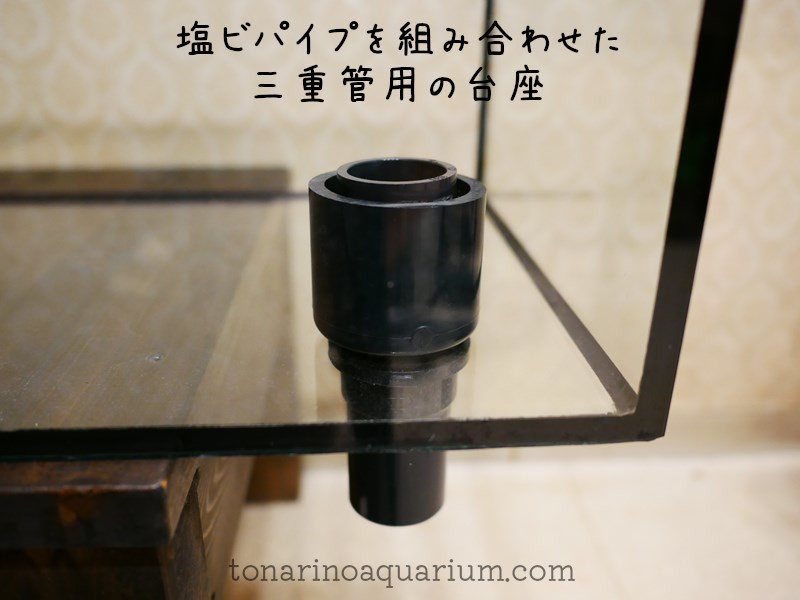

で、その『水槽台の穴』に合わせる水槽側の台座部分はこんな感じになっています。

普通のオーバーフロー水槽用の台座であれば『水槽の裏側は出っ張ったりしない』のですが、ここでは台座を一般的な塩ビ管で代用しているためこんな感じになっています。

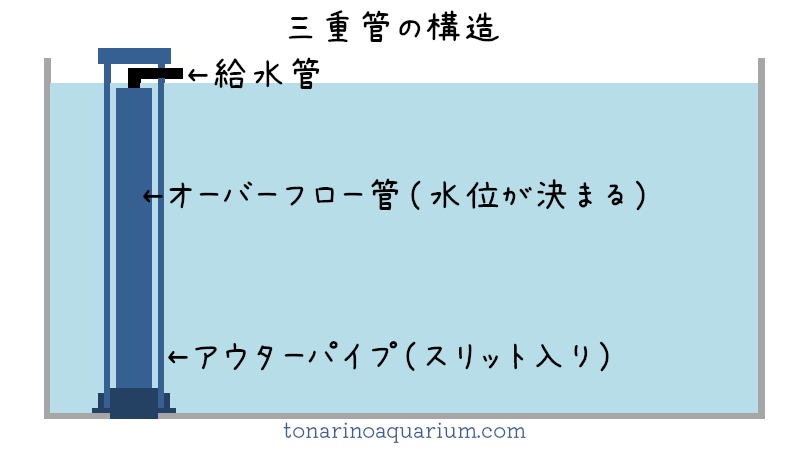

この台座の仕様としてはオーバーフロー管の外側に『ストレーナー用のアウターパイプ』をつけられる、いわゆる三重管が可能な台座で作ってあります。

※詳しいDIY内容はこちらで紹介した形と同じです⇒自作!オーバーフロー水槽の台座DIY!三重管の作り方など!

マット

そして水槽を置くためのマットも当然『穴有り』となります。

ここでのマットはホームセンターでよく売っている『スポンジウレタンマット(5mm厚)』をカッターでサイズ調節して使用しています。

マットに穴を作る際はハサミなどでカットしても良いですが、『コンパスカッター』があると綺麗に穴をあけることが出来るのでオススメです。

コンパスカッター

水槽設置完了

というわけで、水槽を置いてみました。

なんの面白みもないですが、計算違いもなく位置的にも良い感じです。

ろ過・サンプ

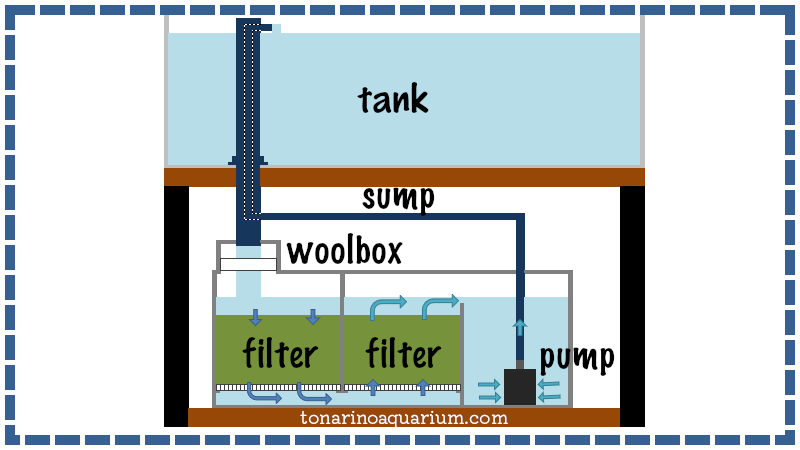

次はこちらのサンプ・ウールボックスと配管をセッティングしていきます。

このサンプは『市販のガラス水槽』に適当な仕切りをシリコン接着して作り、ウールボックスは塩ビ板から自作したものです。

サンプとウールボックスの設計は水槽台をロータイプで作っているので、それに収められるよう『全体的に低め』に調節してあります。

※サンプ・ウールボックスの作り方についてはこちらの記事で紹介しています。

配管

ではさきほどの『サンプ』に合わせて配管を組んでいきます。

今回のオーバーフロー水槽の配管ではホースを使わずに『塩ビパイプ』を使用していきます。

塩ビ管を使うとコストは上がって調整も面倒になるので、小さな水槽で使う分にはあまり『合理的な理由はない』のですが、長期間の使用でもヨレたりせず見た目がシャキッとするので好きで使っています。

なので色のためだけに無意味に高いHI管をチョイスしています。

配管のカット

あと塩ビパイプで配管を組む時には塩ビパイプカッターがあると便利です。

断面の仕上がりはそんなですが、カットするにはこれが『一番早い』ので沢山塩ビ管をカットする際に重宝します。

塩ビパイプカッター

ピストル

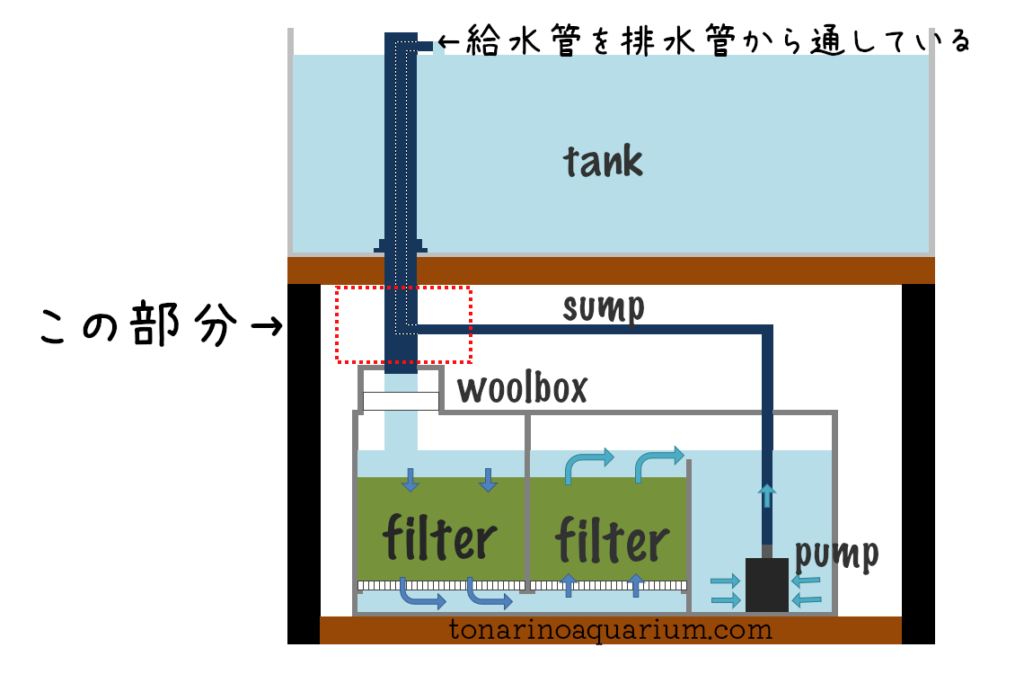

それではまずは最初にピストルから配管を取り付けていきます。

一応ピストルについて紹介しておくと、ピストルとは給水管をオーバーフロー管(排水管)に通せるようにするための『塩ビ管継手』です。

ピストルを使うと水槽を跨ぐことなく給水管を設置できるようになるため、オーバーフロー水槽ではかなりの割合で使用する継手となっています。

ピストルの設置

で、そのピストルは水槽の台座の裏側につき挿して取り付けます。

今回は配管スペースがタイトなので、ピストルから『ウールボックスに直接排水』する形になりました。

ちなみにここでのピストルは『配管サイズ』が特殊だったため、塩ビ管を組み合わせて自作したものを使用しています。

※ピストルは自作してもあまり安くならないので、特に理由がない場合は購入した方が良いと思います。ピストルの自作は一応こちらで紹介しています⇒オーバーフロー水槽のピストル簡単自作!

ピストル

配管の組み立て

次はポンプに接続するための給水管の組み立てです。

ポンプの給水管はこんな感じで『2本に分岐』させるように作りました。

1つはもちろん『水槽に給水』しますが、もう1つは『ウールボックスに排水』するバイパスです。

バイパスがあると水槽への給水流量を減らしても、ポンプの能力を無駄にすることなく『ろ過に回せる』ようになるのでお気に入りの配管方法です。

接着について

塩ビ管の組み立てではパイプの接続部分に『専用の接着剤』を使うことができます。

これを使うと不意に外れたりほぼ絶対にしなくなるので外す予定のない箇所は接着しておくと安心です。

ただ、それゆえに撤去するときに外せないと困る場所には接着しないようにしておきます。

塩ビ管の接着剤

便利な配管パーツ

ただ接着した後でも外したい箇所がある場合にはユニオン継手が使えます。

ユニオン継手を配管の間に入れておけばネジの要領で簡単に取り外しできるようになります。

また要所要所にユニオン継手を入れておく事により、組み立ても分解も簡単になるのでメンテナンス性も上がります。

ユニオン継手

ポンプ

そして今回給水に使用するポンプはこちらの『エーハイムコンパクトオン600』です。

この機種を選んだ理由は『塩ビ管の13A』を直接さして取り付けることが出来るためです。

『エーハイムのコンパクトオンシリーズ』はどのサイズも塩ビ管との相性がいいので、オーバーフロー水槽を組む時に私はよく使っています。

これは旧バージョンですが、新バージョンでも塩ビ管は使えます。

※コンパクトオンとオーバーフロー水槽との相性はここで書きました⇒オーバーフロー水槽のおすすめポンプ!サンプ・濾過槽で使用する場合

コンパクトオン600

キャビネット内に設置

というわけで、組み立てた給水管とピストルはこんな感じに接続されています。

少しわかりにくいですが、『ピストル配管』は結束バンドを利用して吊り下げています。

塩ビ管はしっかり挿せば早々落ちてはこないですが、それでもいずれは重力で落ちてくるので『補強』のつもりで、結束バンドで吊り下げるように締め上げています。

配管の固定

他にも配管の固定には色々な『塩ビ管の支持具』が使えます。

大抵の場合はこれらを使えばなんとでも配管を固定することができます。

ただ、すべて塩ビ管で組んだ上に配管をガチガチに固定してしまうと、『地震』などで水槽やサンプが『ズレ』てしまった時に破損して水漏れするかもしれないので

塩ビ管の固定方法は配管が落ちない程度に支えるにとどめたり、配管にホースを交えるなどして『柔軟性』を持たせてあった方が良いでしょう。

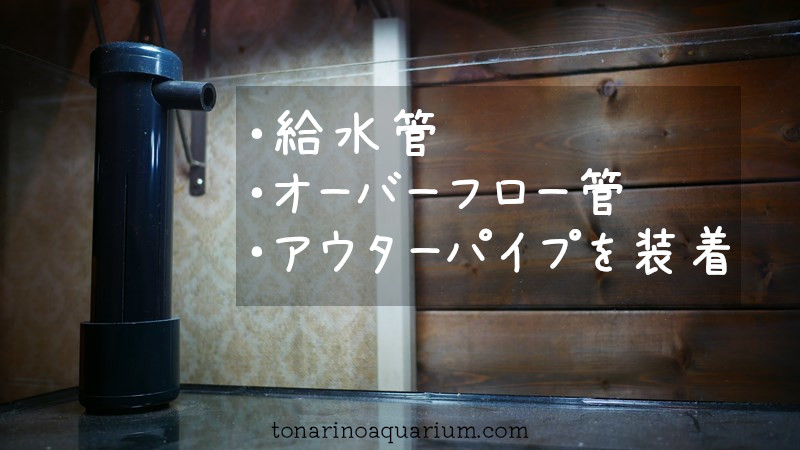

オーバーフロー管など設置

次は水槽内の給水管・排水カバー(アウターパイプ)などの取り付けです。

順番は給水管→オーバーフロー管→アウターパイプで取り付けました。

※ちなみにアウターパイプの自作方法はこちらで紹介しています⇒三重管のアウターパイプの自作!オーバーフロー水槽DIY

水槽内の水位

排水管の取り付けで気をつけることは、水槽内の水位がオーバーフロー管の高さで決まり、さらに実際の水位はオーバーフロー管より少し上になることです。

一度セッティングして稼働しだしたら水位は基本的に変えられないので、よく注意してオーバーフロー管の長さを設定するようにします。

また長期間使用していると、何らかの理由で排水管が詰まり水位が上昇する場合もあるため、『水位』は水槽ギリギリではなく『余裕』をもった方がいいでしょう。

接着について

あとオーバーフロー管の接着についっては『塩ビ管は水より重たい』ので浮力で勝手に抜ける心配はありませんが万が一何かの拍子に外れてしまった場合、水槽内の『水がすべて下に流れてしまう』ので接着した方が安全と言えます。

ただ一方で一度接着すると『水位の変更』やオーバーフロー管の『取り外し』ができなくなるので、接着する場合はよく確認してから接着する必要があります。(特にシリコン接着した台座を使用する場合)

※ちなみに今回の水槽はアウターパイプがあることと、小さな生体がメインなのでアタックされても問題ないので接着はしていません。もちろん自己責任。

三重管セット

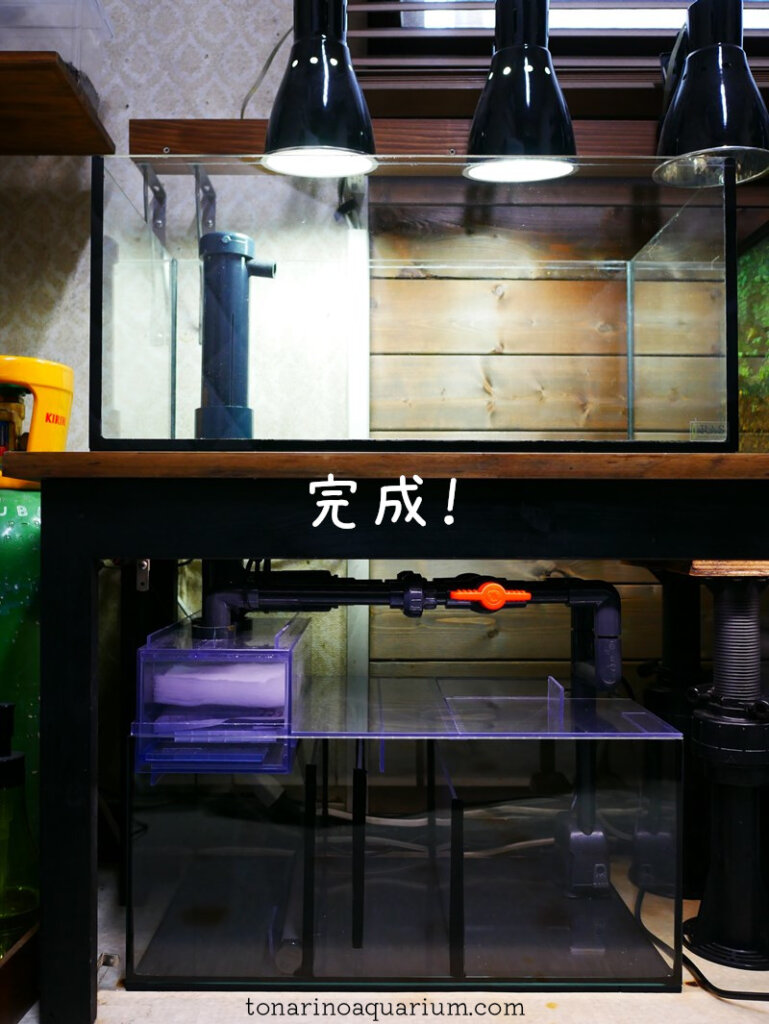

オーバーフロー水槽の設置完了

というわけで、これでオーバーフロー水槽の設置作業が完了しました。

あとは試運転して水漏れがないこと確認できればOKです。

おわりに

水を入れて後日、水漏れもなく今のところ順調です。

これで何も無ければ、あとは水槽のレイアウトをしていきます。

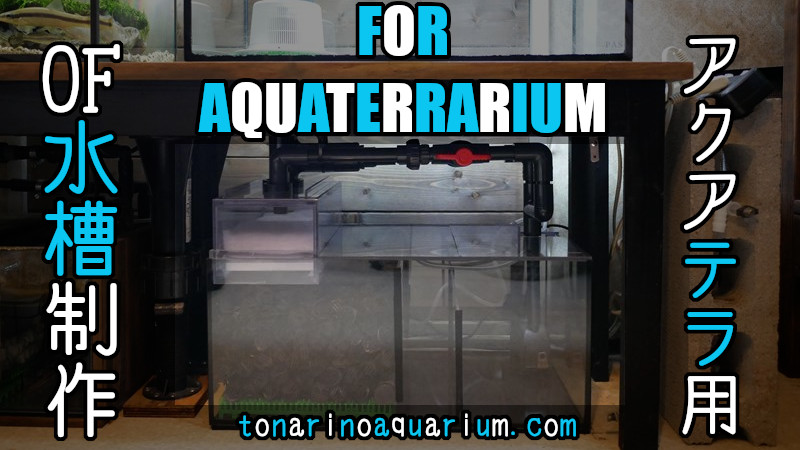

ちなみに左側のはアクアテラ仕様のオーバーフロー水槽で『配管を埋め立てられる』ようにしたものとなっています。

また今回の方のサンプは『流動ろ過用』に作っており、どちらについても別の記事で詳しく紹介しています。

以上、オーバーフロー水槽の設置作業紹介でした。

それではよいアクアライフを。

※追記:後日レイアウトしました⇒日淡水槽を水草でレイアウトする

↓アクアテラ仕様のOFセッティング↓

↓流動ろ過サンプの設計方法について↓

コメント