JIROです!

今回は『初心者向け水槽台の作り方』で解説した自作水槽台の補強方法やアレンジ方法について紹介します。

簡単なアレンジを加えるだけでも、強度や見た目を変えられるので『これから水槽台を作ろう!』という人の参考になればと思います。

それではさっそく参りましょう。

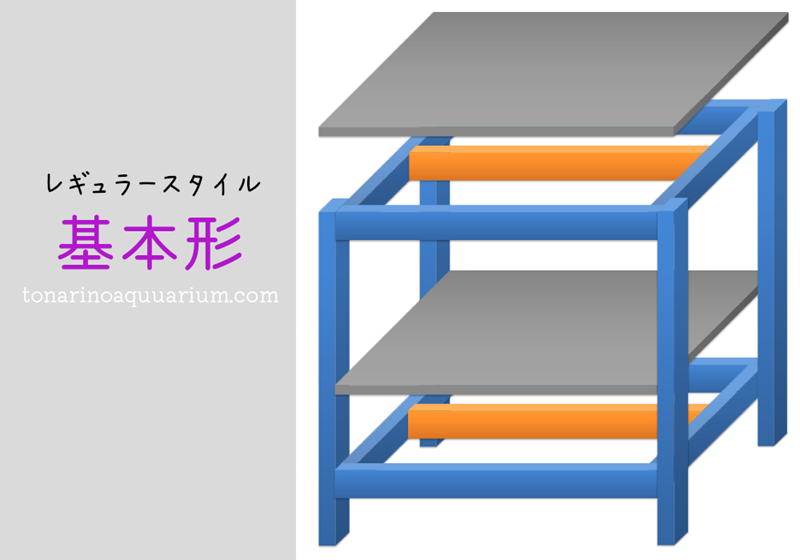

自作水槽台の基本形

まず最初に『初心者向け水槽台の作り方』で紹介した自作水槽台のおさらいを簡単にしておくと、

水槽台のオレンジ色や青い部分は1×4材や2×4材を使い、灰色の部分は集成材や合板などを用いて作ります。

ちなみにオレンジ部分の材は『たわみ防止用の補強』です。

で、こちらを『基本形』としてアレンジや補強について紹介をしていきます。

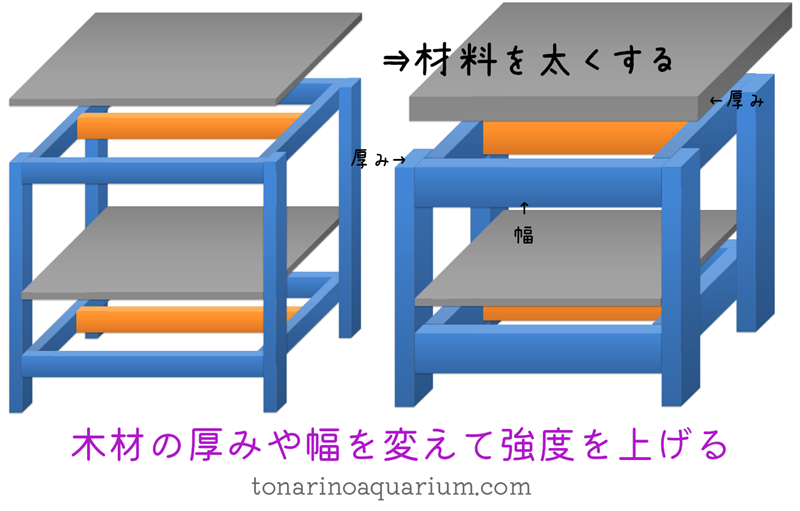

基本的な補強方法

まず一番基本的な補強として挙げられるのは『1×4材→2×4材』などによる、木材の厚みや幅などの変更です。

さらに使用するビスの長さや太さなども木材に合わせて変更することで強度が上がります。

またビスの本数を増やすことも強度にアップにつながります。

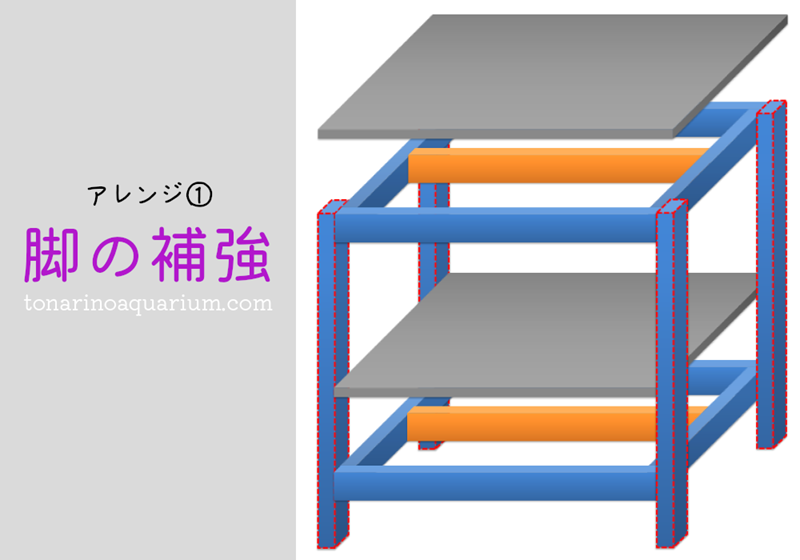

水槽台の脚のアレンジ

次は水槽台の脚をアレンジして補強する方法についてです。

脚部は水槽台の強度をあげる上では『効果的な補強』を施せますし、またアレンジによって『見た目の印象』も大きく変えられます。

脚を足す①

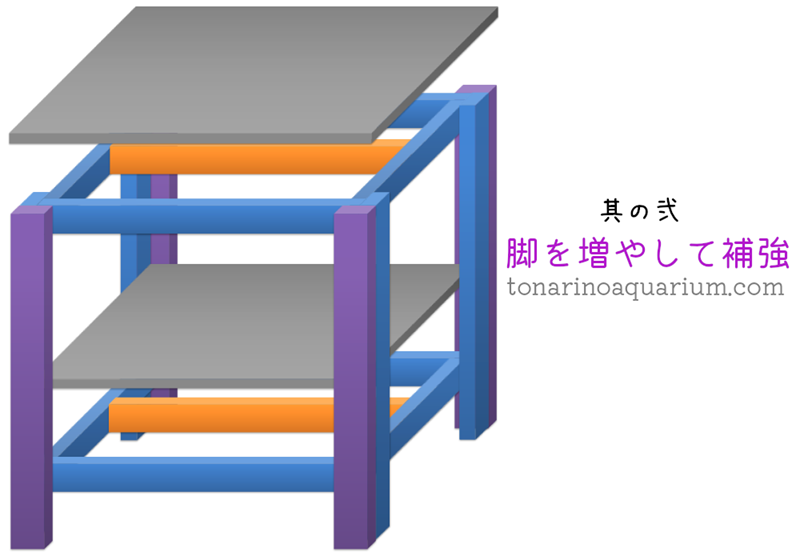

まずはシンプルに脚を増やして補強する例として、こんな感じで紫部分のような材料を足すことによって脚を補強します。

基本形に脚部をつけ足すだけで良いのでお手軽です。

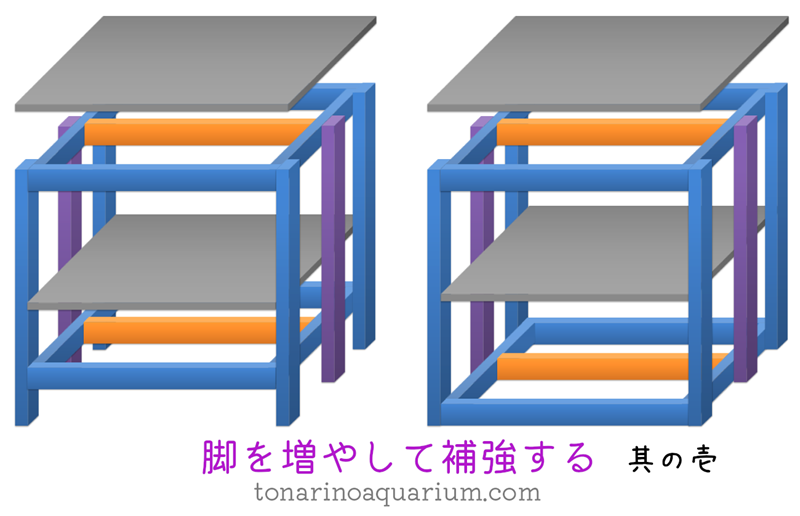

ただ左の図のように『脚が6本』になる分、4本脚の時以上にガタつきが出ないよう注意する必要があります。

6本脚が気になる場合は右図のように『棚を下げて』対応もできます。

脚を足す②

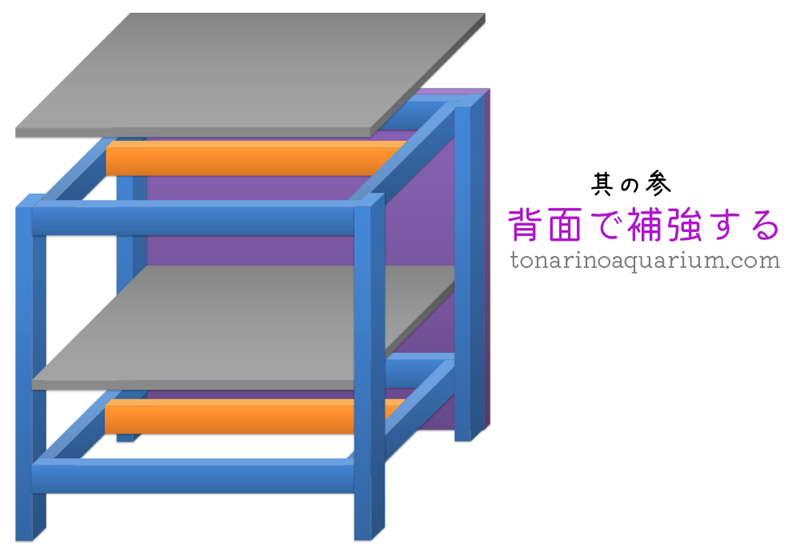

そして次は脚に材料を増やして補強する例のバージョン2です。

ここでは既存の脚に沿わせるように材料を増やします。

注意点としては基本設計につけ足すと脚の厚み分だけ水槽台の大きさ(天板の大きさ)が変わるので設計時に気をつけます。

※設計の簡単な確認方法はこちらで紹介しました。⇒水槽台の材料の算出方法

背面をつける

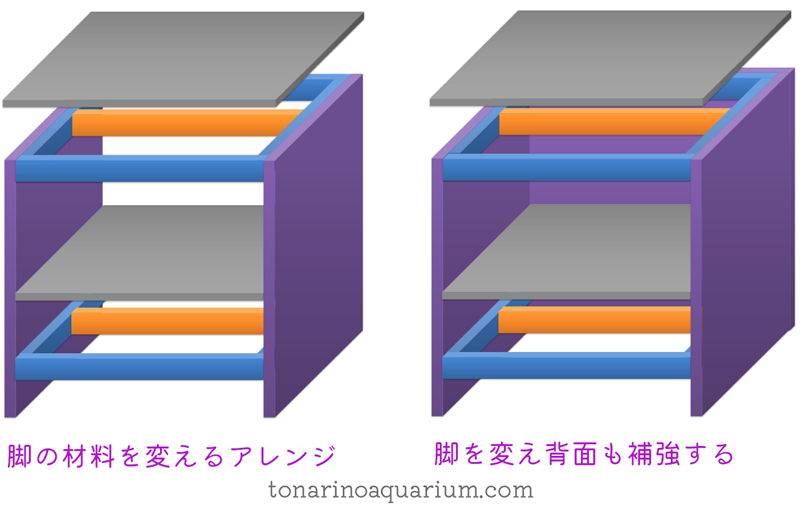

また背面に面材をつけることでも大きく補強をすることが出来ます。

面材が増えるので、コストは上がりますが横揺れなどへの強い補強にもなります。

脚の材料を変更

そして脚の部分ごと面材に変えると『強度』も上がり『見た目』の印象も大分変えることができます。

さらに先ほど紹介した『背面の補強』なども一緒に加えると、かなり頑丈な作りになります。

面材を多用するため、費用は1.5倍~3倍以上になる可能性がありますが、見た目もグレードがかなりアップした印象になるアレンジです。

背面を加えた場合の電源やホースなどを『引き込むための穴』はホールソーなど使って開けるようにします。

ホールソー

天板や棚の補強

次は棚の部分の補強やアレンジについて紹介します。

棚を補強する場合は、主に『たわみ防止』のために行います。

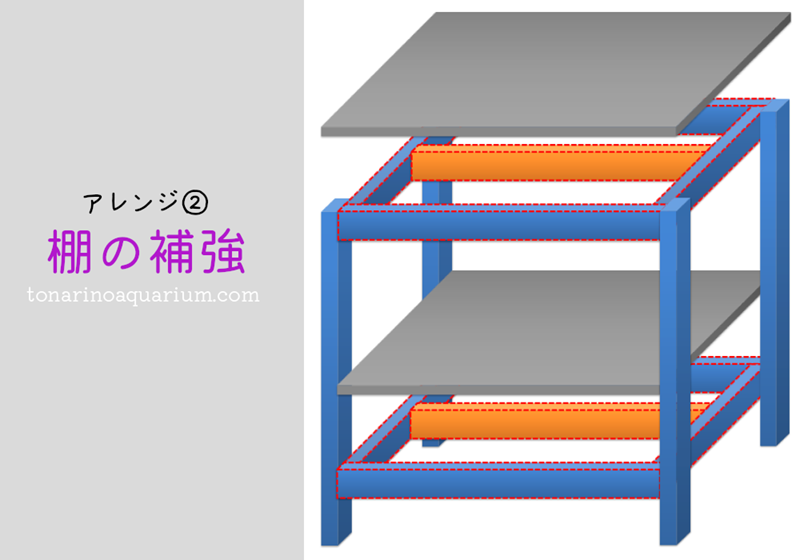

梁を増やす

基本形ではたわみ防止の補強(オレンジ部分)は1つでしたが、『幅のある水槽台』などでたわみ防止効果を強化したい場合は補強を2、3本と増やしていきます。

またオーバーフロー水槽の場合は『増やした梁』がオーバーフロー管と『バッティング』しないように気をつけます。

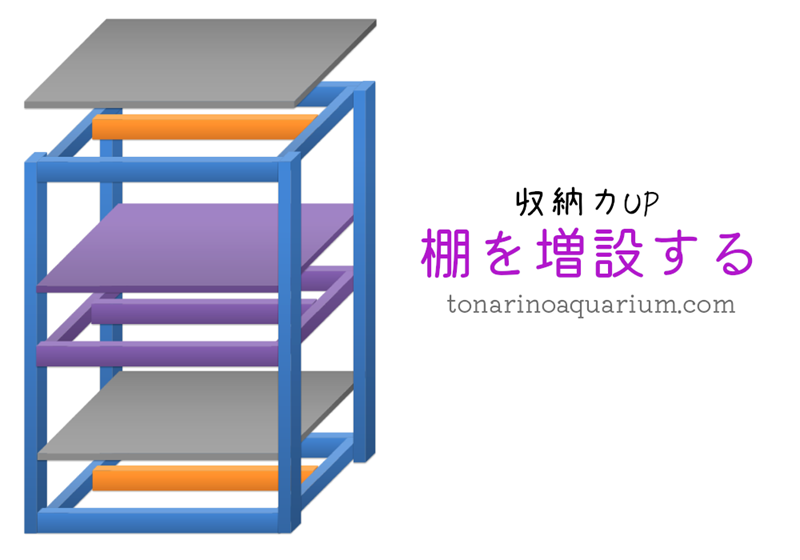

棚を増やす

基本形の水槽台は棚を増やすアレンジも加えられます。

棚の増設は『下段と同じ大きさの棚』を作って追加するだけで何段でも簡単に増やせます。

小さな水槽を幾つも並べる『○○マンション』のようなタイプの水槽台におすすめのアレンジです。

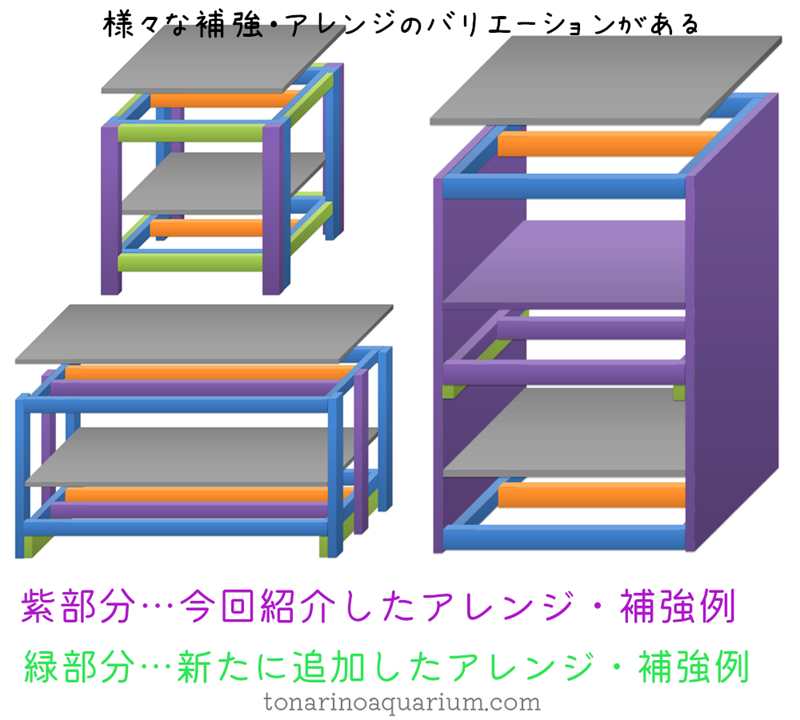

補強を組み合わせ

今回紹介したのは補強の一部ですが、これらを色々組み合わせるだけでも補強・アレンジはかなり行えると思います。

また『緑部分』で示したようにいくらでも足し算的に補強が行えます。

材料を足して強度が下がることはほとんど無いので、『デザイン面』を含めて基本形にどんどん足し算してもらってOKです。

ただ、なるべく安く仕上げたい場合は『基本形に近い形』で補強・アレンジしていくのがコスパが良いです。

まとめ

補強例を色々出しましたが、補強の基本は材料を太くする・足すということなのであまり難しく考える必要はありません。

補強で失敗することはほとんどないので自由に考えてみて下さい。

この記事が少しでも水槽台作りの参考になれば幸いです。

それではよいアクアライフを。

↓集成材で棚を作りました↓

コメント