JIROです!

今回は『可愛い見た目』と裏腹に『毒々しいお腹の模様』でお馴染みのアカハライモリについての飼育方法について紹介します。

それではさっそく参りましょう。

アカハライモリについて

まずはアカハライモリの特徴について簡単に紹介します。

アカハライモリは日本固有の両生類で、山地の水田や湿地・川などの『淡水を中心に生息』する生き物です。

幼生はエラ呼吸で『水中のみ』で育ち、幼体になると『陸上』での生活を始めて、成体になると陸にも上がりつつ、基本的には水中を中心とした生活になります。

一般的に販売されているアカハライモリについては特別な表記がない限り、ほとんどの場合成体と考えて良いでしょう。

毒について

アカハライモリのお腹の模様については毒を持つ警告色で、実際に『テトロドトキシン』というトラフグなどと同じ毒を持っています。

手で触れたからと言って毒をもらうことはありませんが、触った後は『必ず手を洗う』ようにしましょう。

またアカハライモリにとって『人間の体温は熱すぎる』ため、直接さわる場合は水で濡らして冷やしておいたり、手袋をして触るようにします。

大きさ

アカハライモリの大きさについては『成体』で8cm〜13cmくらいになります。

そのため飼育する場合のケースは30cmくらいの『小さいサイズ』からでも十分終生飼育が出来る生き物となっています。

アカハライモリの飼育について

アカハライモリの飼育は水辺を中心とした飼育となるため、一般的なアクアリウムに近い管理が必要になります。

そのため水槽で使用する水は必ず『カルキを抜き』をするようにします。

カルキを抜いた水を水槽で使っていると、時間と共に自然とバクテリアが発生し、糞などから発生する『有害なアンモニア・亜硝酸塩』などを『ある程度無害な状態(硝酸塩)』にまで分解*してくれるようになります。

※硝化作用と呼ばれます

アカハライモリの成体自体は『肺呼吸』と『皮膚呼吸』になるため、エラ呼吸の生き物ほどカルキの影響は受けませんが、この水質を保つために欠かせいないバクテリアなどは『大きなダメージを受ける』ので、水道水のカルキは必ず抜くようにします。

カルキ抜き

水換えについて

そして水槽の『水』は定期的に交換するようにします。

バクテリアによってある程度無害な状態と言える硝酸塩も、水生生物にとっては『溜まりすぎると有害*』になることが多いので最終的には水換えによって取り除くことになります。

また1回あたりの水換えする量は多すぎると生き物やバクテリアにとって負荷が大きくなるので、週に1回くらい『水槽全体の水量の1/3程度』にするようにしておきます。

※カルキ同様にアカハライモリ(成体)にだけ関して言えば硝酸塩の影響は少ないですが、飼育ケース内の環境を良く維持するためにも、水換えは基本的に行うようにします。

レイアウト

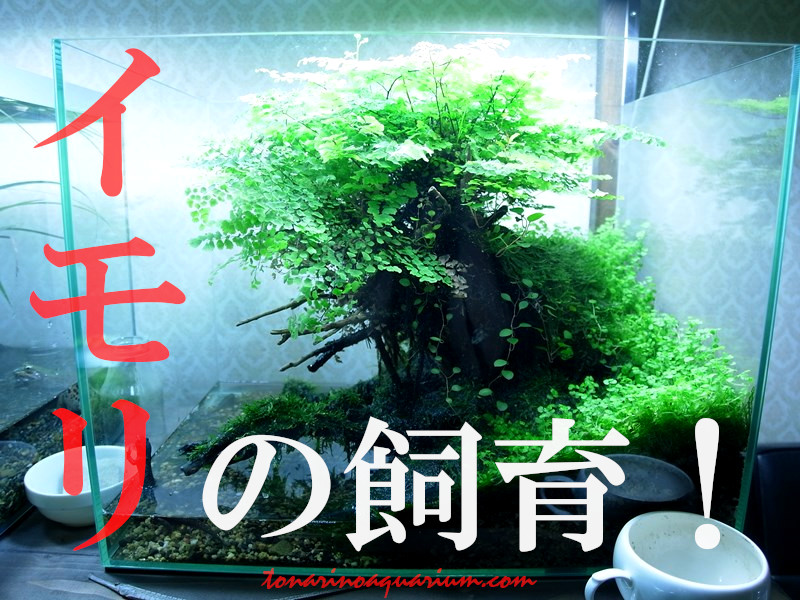

アカハライモリ飼育のレイアウトは水辺と陸地の両方を作る『アクアテラリウム』や『パルダリウム』と呼ばれるスタイルなどがオススメです。

アカハライモリは水生傾向が強いので陸地の無いアクアリウムスタイルでも飼育は可能ですが、『寒くなると陸地に上がる』ようになったりもするので、できるだけアカハライモリ自身に好きな環境を選ばせることの出来るアクアテラリウムなどの方が『飼育の難易度が下がる』と言えるでオススメです。

水深

レイアウトの水深については、アカハライモリはある程度泳げるので一般的な水槽レベルであれば深くても問題が出ることはほとんどありません。

ただしアクアテラリウムの場合は水深を深くすると陸地をレイアウトするのが大変になるので、その場合は『水位』を水槽の高さの1/3くらいまでに抑えておく方が作りやすくなります。

植物について

植物も一緒に育てる場合は『一般的な水草』や『水耕栽培できる観葉植物』などがオススメです。

水草は種類にもよりますが、水中より水上で育てる方が簡単なことも多いので陸上で育てるのにも向いています。

コケむしたレイアウトがしたい場合は『水中ポンプ』などを利用して陸上部分に水をくみ上げて、その付近に『ウィローモス』を置いておくと、いずれ水上化してコケらしくなってきます。

陸上に水を汲み上げる際には給水を分岐できる『ティポイント』などがあると便利です。

ウィローモス

ティポイント

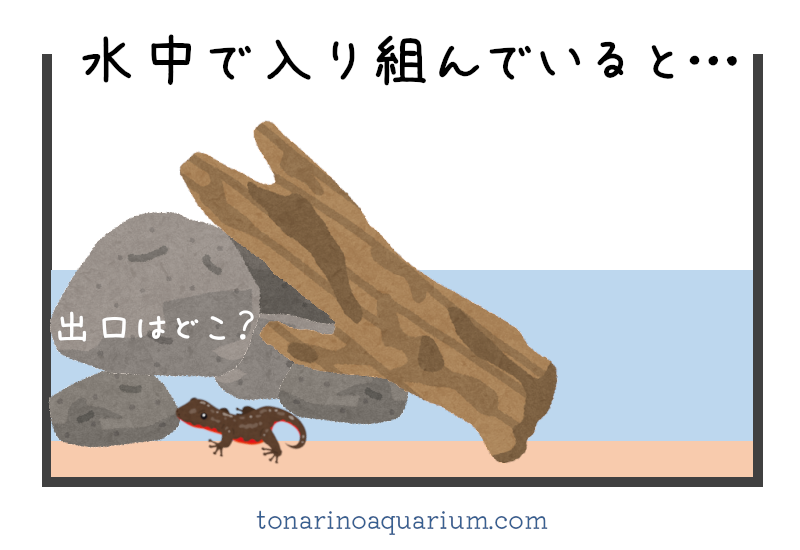

レイアウトの注意点

レイアウトの注意点としては、アカハライモリが水中で挟まってしまったり、なかなか出られないような空間があると溺死してしまう可能性があります。

なので複雑なレイアウトを作る場合は石の隙間などは砂利で埋めるようにして『事故が起こらない』ようなるべく気をつけます。

また生体の管理を重視する場合は陸地を流木を置くだけにするなどして、なるべく『シンプルなレイアウト』にした方が良いでしょう。

フィルターについて

アカハライモリ水槽にはアクアリウム同様にフィルター(ろ過器)を設置するようにします。

フィルターを使うと水槽内の『水を循環』させることも出来て、水をよりキレイに保つことができます。

アカハライモリだけであれば、ある程度水量があればそれだけでも十分とも言えますが、フィルターが無いと『水面に油膜』発生しやすくなったり、『他の水生生物を一緒に飼育しにくくなる』ので、基本的にはフィルターを用いて水槽を管理する方がオススメです。

飼育ケースについて

そしてアカハライモリの飼育で特に気をつけておきたいのは水槽からの脱走です。

アカハライモリはガラス面などツルツルしたところも登ってくるので、飼育ケースには『しっかりとしたフタ』を取り付けられる必要があります。

一般的な水槽の場合だと『付属しているフタ』ではアカハライモリにとって『隙間が大きいフタ』になっていることが多いので、隙間を埋めるたりフタを自作するなど工夫する必要が出てきます。

メッシュタイプのフタ

プラケース

アカハライモリの飼育に適したしっかりとしたフタ付きの飼育ケースということであれば『プラケース(虫かご)』などがオススメです。

まずしっかり開閉できるフタがついているプラケースは『脱走対策』や『給餌のしやすさ』などが備わっている上に、価格は『1000円~3000円』くらいと比較的安価に購入することができます。

また『エアチューブ』を通せる穴付きケースも多いので、エアポンプで稼働するタイプのフィルターの設置が簡単なのも魅力的です。

ただし、プラ製なので『ケースが傷つきやすい』といったデメリットもあります。

プラケース

投げ込みフィルター

エアーポンプ

爬虫類用のケージ

次に少し価格帯は上がりますが、水を入れられる仕様の爬虫類用のケージなどもオススメです。

プラケースに比べると『高価』になりますが、プラケース以上に便利でガラス製の傷つきにくいものが多いため、見た目もキレイに維持しやすくなります。

爬虫類ケージの特徴

爬虫類ケージ用の特徴は、『脱走対策が万全』なのはもちろんのこと、『風通し』や前面にも『扉』がついていたり『鍵』がかけられたりなど、製品にもよりますが様々な機能が詰め込まれています。

電源も引き込める

また爬虫類ケージでは電源コードも引き込めるようになっている製品が多いため、『電源を必要とするフィルター』もケース内に簡単に設置することができます。

ケースの都合上で水深が浅くなる場合もあるので、フィルターは『横置きできるコーナーフィルター』などが使いやすいです。

コーナーフィルター

爬虫類ケージ

水温について

水温については、アカハライモリはある程度幅広い気温・水温に対応できるイモリですが、高温には強くないので夏場でも『28度くらい』までを目安に水温の上昇を抑えます。

水温を下げる方法は室内用の『エアコン』で管理したり、電気代を安くするなら水槽用の『冷却ファン』などを設置することである程度水温を下げることができます。

冷却ファン

冬のアカハライモリの水温管理について

寒い季節の場合、室温が『20度』くらいであれば特に気にすること無く通常通り飼育できます。

ただしアカハライモリは10度に近づくにつれて食欲が鈍り、大体10度以下になると陸に上がり『冬眠状態』に入ります。

そのため冬の時期に室内が10度近くなるような環境の場合は『痩せている個体』や『水槽の環境*』によっては危険を伴う季節とも言えます。

※アクアリウムなどの陸がない状況や冬眠に適した環境がない場合はイモリへの負担が大きくなります。

冬でも安全にいつも通りの飼育をしたい場合は、『暖房』や『カバー付きの水槽用ヒーター』などで水温を保つようにしてあげましょう。

ヒーター

アカハライモリの給餌

アカハライモリの餌には『人工飼料』や『冷凍赤虫』などが使えます。

基本的によく食べるので、餌付けで困ることはほとんどありません。

野生で採取した個体だと、最初は人工飼料に『餌付きにくい』こともあるので、その場合は嗜好性の高い『冷凍赤虫』などを使うと餌付けしやすくなります。

人工飼料であれば『ウーパールーパー用の餌』などが使えますし、『一般的な魚のエサ』などにも餌付きます。

ウーパールーパーの餌

給餌の頻度や量について

給餌の頻度は1回でしっかり与える場合は1~2日など『適度に間隔』を開けて給餌するようにし、もしくは毎日与える場合は一回あたりの食事量を調節するなどして、太りすぎないよう気をつけます。

『成長期』の場合はエサを毎日しっかりめに与えても良いですが、イモリが太りすぎると脂肪肝などの『急死の原因』になることもあります。

冬の餌やり

冬場の餌やりについては、無加温の場合は『水温が下がる』と共にアカハライモリの食欲も減退していきます。

イモリの活動が鈍ってきたら、エサやりの『頻度』や『量』は食欲に合わせて下げるようにします。

寒くなるとエサもほとんど食べなくなりますが普通のことなのでそこまで心配はいりません。

ただ無加温飼育の場合は『痩せている個体』・『小さくて体力の無い個体』などは死んでしまうこともあるので、秋までに沢山食べてもらいコンディションを整えておきます。

複数飼育について

アカハライモリは温和なので『同種』での複数飼育が可能です。

ただ、複数飼育してもアカハライモリ同士で争うことはほとんどありませんが、『エサやりの時』は匂いに興奮して間違って他のイモリに噛み付いてしまうこともあります。

間違って手などに噛みついてしまうと、そのまま『デスロール』をしたりするので手がちぎれてしまう可能性もあります。

アカハライモリは生き物の中でも再生能力がトップクラスなので、万一腕を千切られたとしても元に戻りますが、エサやりの時は事故の無いように気をつけましょう。

その他の生き物との混泳

他の生き物との混泳飼育については、アカハライモリの口に入ってしまうような『小さい生体』は食べられてしまう可能性が高いので注意する必要があります。

ただ、ある程度体格が近ければ捕食されることはほとんどないので混泳し易いとも言えます。

それでも魚などはヒレを囓られることあるので気になる方は注意が必要です。

イモリの入手方法

入手方法については、アカハライモリは人気があるため水棲生物の取り扱いのあるペットショップであれば店頭でもよく販売されています。

ネットショップも便利ですが、個体を選びたい場合は店頭販売も多いので実店舗を巡っても良いと思います。

採取する場合

また国内種であるアカハライモリはもちろん採取による入手も可能です。

アカハライモリの生息している場所は大河川や下流域より、『山に近い田んぼの小川』や里山のような自然が残っている『キレイな小川』になります。

アカハライモリのは日本の広い範囲で分布しており、『自然豊かな場所に生息』しているので、バカンス気分で探しに出かけてみるのも楽しい時間になると思います。

⇒アカハライモリ分布と移入情報(リンク先:国立環境研究所)

アカハライモリ

放流はしない

最後に1つ注意点として、外来生物を放流しないのはもちろんですが、国内の種であるアカハライモリでも飼育できなくなったからと言って放流するのは絶対にやめておきましょう。

国内の種はアカハライモリに限らず、数十万年以上の途方もない月日をかけて地域ごとに育まれてきた遺伝的多様性があります。

どうしても飼育できなくなった場合は、里親を探したり購入した店やアカハライモリの取り扱いのあるショップに相談して引き取り手を見つけてあげてください。

終わりに

最後にアカハライモリ飼育を以下にまとめます。

- 水槽は『カルキを抜いた水』で定期的に水換えして『フィルター』で水をろ過する

- 水槽レイアウトは『陸地を作る』のがベター

- 脱走の達人なので飼育ケースには『しっかりしたフタが必須』

- 夏の水温管理は『28度くらい』までを目安にする

- 冬は『無加温』でも飼育可能、でも『加温』した方がより安全

- エサは人工飼料可。『冷凍赤虫』は大好き

- 温和で『複数飼育』や『混泳』もできるけど小さい生き物は食べられる

アカハライモリは飼育しやすく、長生きするので是非大切に飼育してみてください。

以上、アカハライモリの飼育方法についてでした。

それではよいアクアライフを。

↓アカハライモリにも使えるアクアテラリウムについてはこちらで紹介しています↓

参考書籍

有尾類の教科書

さまざまなイモリやサンショウオなどの飼育について書かれています。

アクアライフ2021年8月号

マニアックなイモリの色彩発現について詳しく書かれています。永久保存版。

コメント