JIROです!

今回は日本で採取できる淡水魚でもあるタウナギの飼育について紹介します。

派手さはありませんが『ウツボ』や『蛇』のようでもあり、よく見るととてもかわいい魚です。

それではさっそく参りましょう!

タウナギとは

まずはタウナギの特徴や生態について簡単に紹介しておきます。

タウナギは魚ですがヒレやウロコなどが無く、またエラは退化しており主に『空気呼吸』を行います。

見た目は『ヘビのような体型』で、名前にウナギと入りますがウナギとは別種となっていますす。

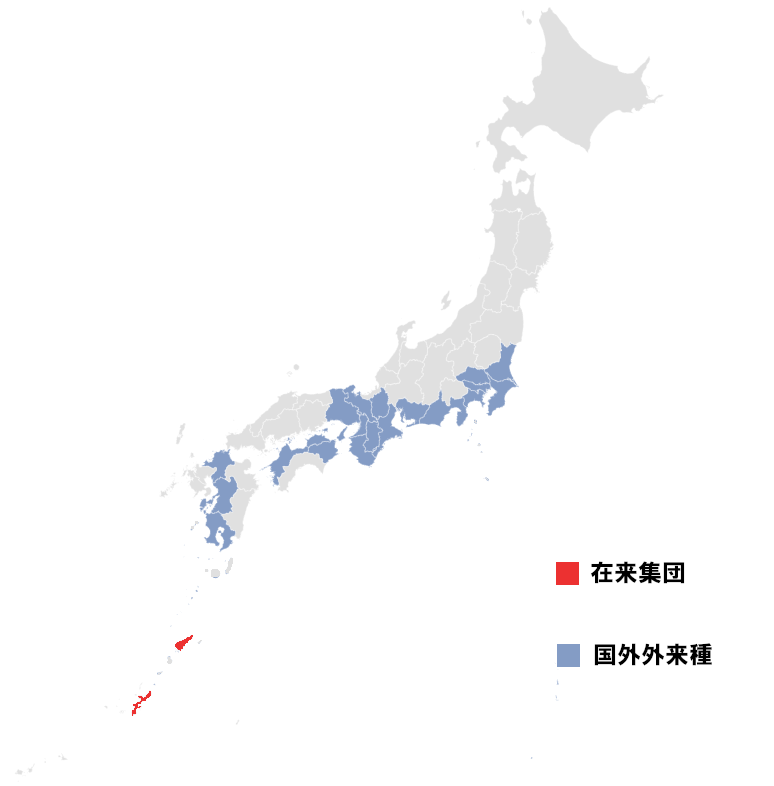

分布

タウナギは『日本の川で採取できる魚』ですが、元々は中国・東南アジアが原産国で本州にいるタウナギは昔に大陸から移入され定着したものとなっています。

ただし沖縄には在来集団(リュウキュウタウナギ)がおり、このタウナギと本州のタウナギは『異なっている*』と考えられています。

※本州のタウナギは雄が口内保育するが、沖縄のものはしないなどの違いがある

生態など

タウナギの生息する環境は主に水田地帯や水路、穏やかな河川などとなっています。

また一部では水辺で穴をあけるので、『田んぼを干上がらせる』害魚としても知られています。

タウナギは成長すると大きさが『40cm~80cm』となり、また雌性先熟という生態でほとんどがメスで生まれ成長(40cm~)すると『性別がオスに転換』する特徴があります。

食性は肉食で寿命は10年ほどと言われています。

タウナギの飼育について

タウナギの飼育方法は基本的には『一般的な淡水のアクアリウム』と同様になりますが、注意点としてはしっかりと脱走対策をおくことが挙げられます。

意外と『ジャンプ力』があり、また大きくなると『力もある』ので軽いフタであれば動かしたり少しの隙間からもニュルニュルと出て行ったりするので、脱走対策は普通の魚より『ずっと強固』にしておく必要があります。

脱走対策としてはフタと合わせて、水槽内の『水位を下げておく』のも効果的です。

ただ脱出された場合でもタウナギは『空気呼吸』ということもあり、数時間程度なら生きていることが多いので、直ぐに探せば生きている可能性があるので諦めずに探してみて下さい。

水槽

水質管理

水槽の管理方法は一般的なアクアリウム同様に『カルキを抜いた水』で『定期的に水換え』をして管理します。

タウナギ自体は『エラが退化』しているためカルキのダメージは少ないと考えられますが、アクアリウムでは基本的にバクテリアによる生物ろ過を行った方が『水質の悪化』や『悪臭』を防ぎやすくなるので、必ずカルキを抜いて水質を管理するようにしておきます。

ただタウナギは基本的に水質の悪化には強く水中での酸欠にもならないため、フィルターなどのろ過装置は簡単なもので十分です。

水温

また水温については、短期間であれば0℃近くでも耐えられる魚なので室内であれば、ほとんどの地域で無加温で飼育できます。

『目安』としては10℃~30℃くらいで飼育します。

水作エイト

カルキ抜き

レイアウト

タウナギ水槽のレイアウトについてはタウナギが溺れることはありませんが、空気呼吸という事もあり、よく『水面付近に顔を近づけて停止・休息』など行うため、体長に対して水槽が深すぎる場合は、水面付近までの『足がかり』になるような流木や水草などを用意しておきます。

ただ、それは同時に脱走の足がかりにもなるので『脱走対策も万全』にしておく必要があります。

水草との相性

タウナギと水草レイアウトの相性は水田にでも『穴を掘れる魚』なのでソイルなどに植えるタイプの水草は高確率で荒らされてしまうので『相性は良くない』と言えます。

ただ、肉食のため食害の心配はないので水草を入れたい場合はウィローモスやミクロソリウムなど『活着タイプの水草』であれば共存可能です。

↓ウィローモスの育成についてはこちら↓

エサ・餌付けについて

タウナギの餌は『冷凍赤虫』などや、あるいは『生きた魚やエビ』などになります。

タウナギはゆっくりですがニオイにも反応するので『新鮮であれば死体(動かない)』であっても問題ありません。

小さいタウナギであれば『嗜好性の高い赤虫』などを少量まいておくと簡単に餌付きます。

人工飼料にも餌付きますが時間が掛かることもあるので、生餌などでキープしつつ環境に慣れさせてから徐々に導入するようにした方が良いでしょう。

冬の餌やり

冬場のエサやりは『水温が下がる』と『代謝も下がる』ので状況によっては量を減らして、姿が見えればたまに赤虫を少量与える程度でも十分キープ出来ます。

またタウナギは『水温が10℃』くらいになると摂餌しなくなるため、無理にエサを入れる必要はありません。

タウナギの混泳について

タウナギ同士の混泳については、『誤食されない程度の体格』と『水槽にある程度の広さ』があれば混泳できるとも言えますが、個体の相性もしくは成熟度合いの相性かわかりませんが噛みつかれやすいペアリングもあるため、バッティングしにくいようレイアウトを複雑にするなど工夫をしておきます。

特に落ち着く前の導入初期のタウナギは他のタウナギに『噛まれやすい』事もあります。

また慣れたタウナギ同士でも、生きた餌などを放り込んだ時には『反射的に噛み付く』ことはあるので、体格差がありすぎるとそのまま食べられてしまう可能性もあるので注意します。

他の生体との混泳

タウナギは肉食なので、他の魚の混泳は基本的には向きませんが、小さなタウナギ(10cmくらい)であれば、よほどの小魚でない限り捕食できないので混泳が可能です。

ただタウナギは『エサを探すのが遅い』ので、他の魚がいてアッという間に餌がなくなるような環境だと『餌にありつけなくなる』可能性があるので混泳する際には気をつけて下さい。

CAUTION:同種・他種かかわらず混泳は自己責任でお願いします。

タウナギの入手方法

タウナギの入手方法はアクアリウムショップやネットショップなどでも『あまり見かけない魚』なのでで採取での入手がメインになります。

採取する場合も珍しい魚ではないのですが、分布している地域のどこにでもいる魚というわけでもないので『あてがなければ入手には苦労する』かもしれません。

タウナギ

採取ポイント

タウナギを採取しやすいシチュエーションは、田んぼに隣接した小川などです。

また穴を掘るため、護岸されていない草が生い茂る土っぽさのある環境の方が生息し易いです。

採取する時は草むらをガサガサするより、草むらの根元や土に『刺激を与えて網に追い込む』ようにする時によく捕れる印象です。

↓ガサガサ採取についてはこちらで紹介しています↓

タウナギ飼育のまとめ

最後にタウナギの飼育について簡単にまとめるとこんな感じです。

- 水槽は体のサイズくらいでも飼育可

- フィルターは簡単なものでOK

- ヒーターなしで飼育可

- 餌は赤虫や人工飼料、生餌など

- 混泳は場合による

終わりに

タウナギは普段からアクアリウムをしている人であればとても飼育しやすい魚ですし、初心者でも難なく飼育できるでしょう。

また『ヘビの様』でもありナイスなキャラクターなので個人的にもとてもお気に入りの魚です。

気に入った方は是非水槽のメンバーに加えてみて下さい。

それではよいアクアライフを。

参考資料:小学館/日本魚類館

参考資料:山と溪谷社/日本の淡水魚

コメント