JIROです!

今回は流動ろ過サンプを自作する時に個人的によく使っている方法を紹介します。

これから『流動ろ過用のサンプを作ってみたい!』という人のヒントになれば幸いです。

それではさっそく参りましょう。

流動ろ過の方法

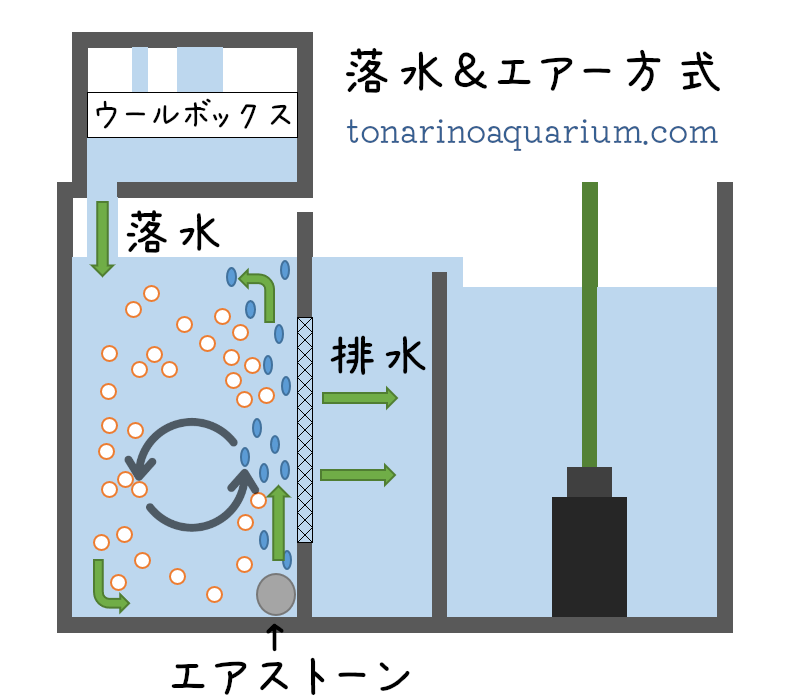

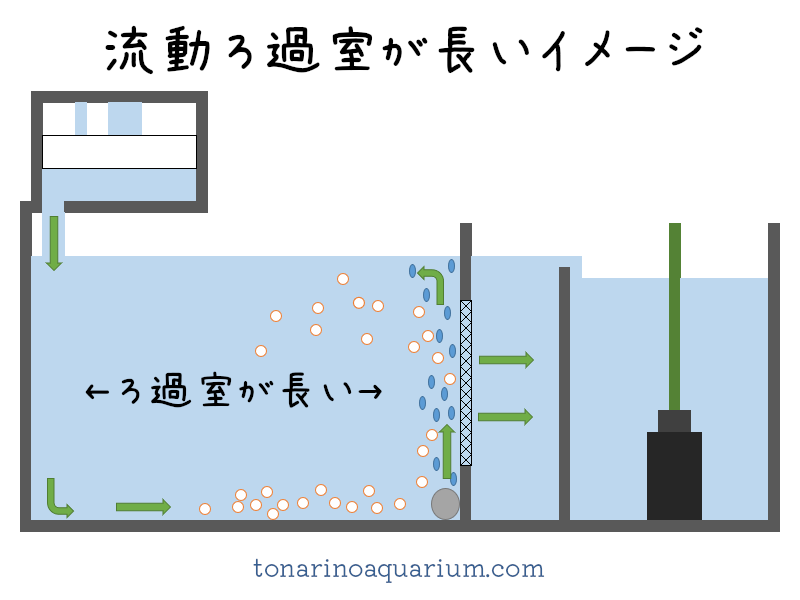

まず今回紹介する方法の概要はウールボックスからの『落水の勢い』と『エアレーション』で回転する水流を生み出すことで濾材を流動させるという方法になります。

イメージとしては図のようにウールボックスからの落水を端に寄せて排水することで回転する水流が1つ生まれます。

そして『濾過室に横たわる』ような長いエアストーンを設置してエアレーションすることで、2つ目の水流が生まれます。

この2つの水流を互いに作用させることで、濾過槽内に『回転する水流』を生して流動ろ材を回していきます。

Tips:条件*次第では、『落水・エアレーション』のどちらかの水流だけでも十分に流動ろ材をかき回す事ができますが、2つ合わせることでより広い条件下で流動ろ材をしっかり動かしやすくなります。

※流量・ろ過室のサイズ・奥行き・エアレーションの量などの組み合わせ

使用する流動ろ材について

流動ろ材についても紹介しておくと、流動ろ材は主にマカロニろ材などの『浮くタイプ』とバイオビースなどの『沈むタイプ』の2種類に分けるとことができます。

流動ろ材は『浮力が有るか無いか』で振る舞いが変わる可能性があるので注意は必要なのですが、今回紹介する方法ではどちらの場合でも流動させやすくなっています。

ただし動かしやすさで言うと、チャームの『バイオビーズは動かしやすい』のですが、マカロニタイプではより大きなパワーが必要となり、ハードルが上がる印象があります。

マカロニタイプ

バイオビーズ

ウールボックスの製作ポイント

ではまず落水用ウールボックスについて実際の細かい設計や製作に関するポイントを紹介していきます。

まずポイントとして流動ろ材は水流の弱いところに集まり留まりやすくなるため、ウールボックスからの『落水を均一』にするようする必要があります。

『落水の偏り』自体は様々な理由で発生します。

例えば水槽から排水される『パイプの位置』や『ウールボックスの左右の高さの僅かな差』や『そもそもサンプが傾いている』などです。

それら全てを最初からクリアしておくのは難しいと思うので、『ウールボックスの設計』である程度の偏りが解消できるようにしておきます。

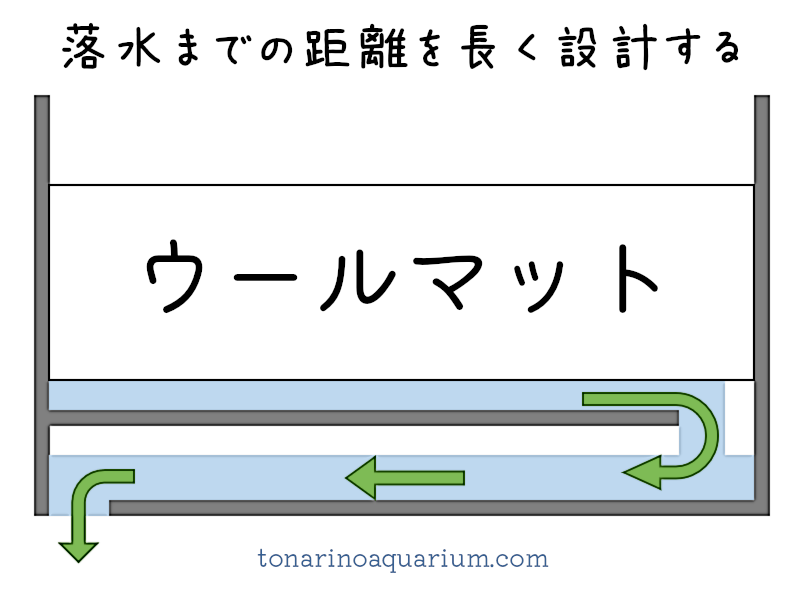

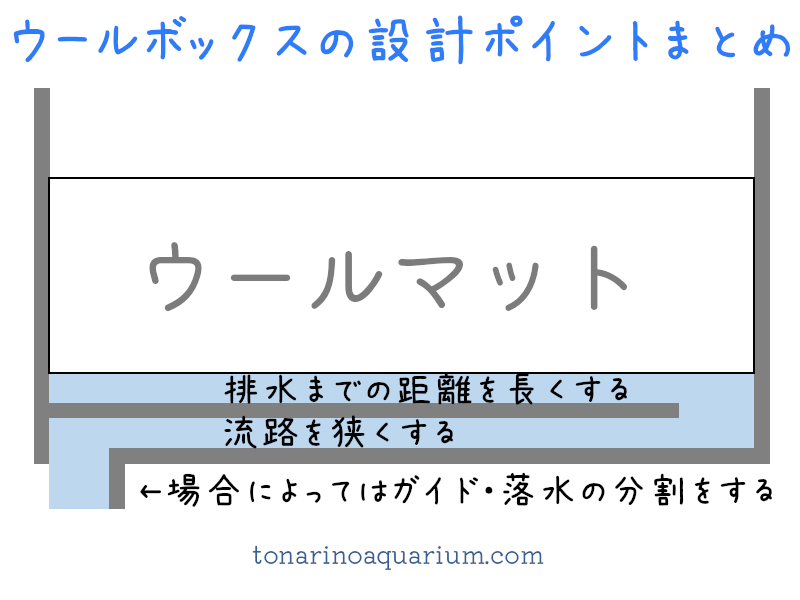

落水までの距離を稼ぐ

まず落水の偏り対策の1つ目として、ウールボックスから排水までの流路を長く設計することです。

これにより、ある程度水が整流させてから落水させることができます。

Tips:一見面倒くさそうに見えるかもしれませんが、底面の板を追加するだけで製作できます。

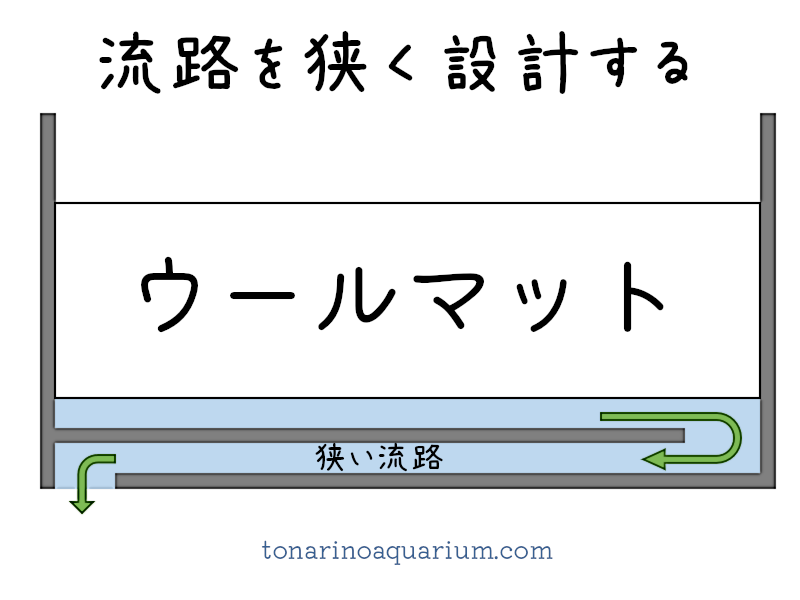

流路を狭くする

偏り対策の2つ目はウールボックスから排水する流路を狭める*ことです。

水の通り道を狭く設計することで、例えポンプの流量が弱かったり傾きが多少あったとしても流路全体に水が行き渡りやすくなるため偏りを減らすことができます。

※出口部分だけ狭くするだけでも良いと思います。

Tips:流量に対して狭くしすぎると溢れたりする可能性があるので注意します。流量とウールボックスの幅にもよりますが、個人的な目安は2mm~5mmくらいです。

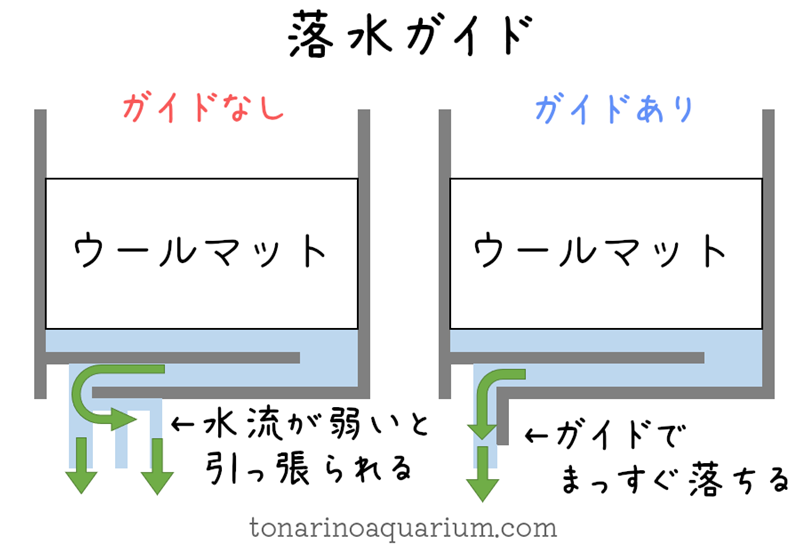

ガイドをつける

また別の注意点として落水する勢いが弱い場合は水がウールボックス底面を伝うようになり、落水の勢いが分散してしまうことがあります。

その場合、短い板でもいいので落水用にガイドを設けると解消されます。

落水を分割する

今回の方法で均一に落水させるのが難しくなるケースは『ポンプの流量』に対して『ウールボックスに幅』がありすぎる場合です。

このケースの場合は『落水が中央』に寄ってしまいがちで、サンプ内の水流の弱い箇所にろ材が停滞することがあります。

解決方法としてはポンプのサイズを上げて流量を増やすことがありますが、できない場合は落水を分割することによって偏りを軽減することもできます。

またウールボックスの幅が長くなると、中央がたわんでいく可能性もあるので補強する意味合いでも分割した方がいいと思います。

まとめ

ウールボックスは設計する時に『①落水までの距離を長くする』と『②流路(排水口)を狭くする』をしておくと大体の偏りが解消されると思います。

あるいは②の設計するだけでも、ある程度の効果はあると思います。

落水の分割については試運転してみて、問題が出た時に考えれば良いと思います。

Tips:落水する勢いはウールボックスと水面の落差によっても変わります。落水する勢いが足りない場合はエアレーションを強くすることで回転する水流を調節することもできます。ただエアポンプは弱くなりやすいので落水する勢いで水流を稼いだほうが保守性はあがると思います。

サンプの製作ポイント

次はサンプを設計するときのポイントについて紹介します。

サンプ設計では『濾過室の幅』や『濾過室の水位』などが重要になってきます。

濾過室の幅に気をつける

まず今回の方法では濾過室の幅を長くしすぎると上手く回らない可能性があります。

また個人的に試した範囲だと、『狭く』しすぎてもろ材*によっては回らなくなることがありました。

※特にマカロニタイプ

目安としては『水位』と『濾過室の幅』で正方形になるよう設計するのが良いと思います。

どうしても横長の濾過室を設けたい場合は別の方法をとるか、『濾過室を分割する』などした方が良いかもしれません。

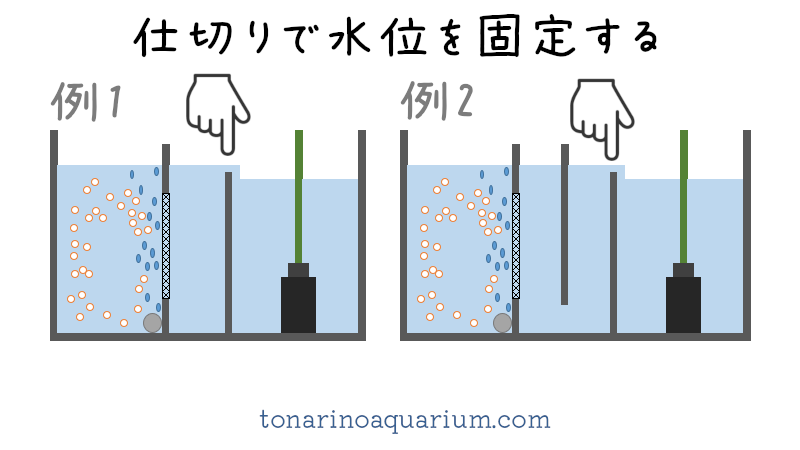

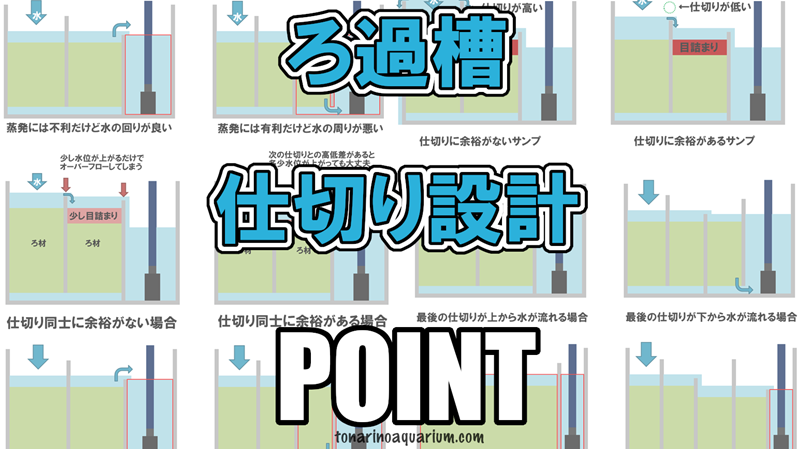

水位を固定する

そして流動ろ過は水位が変動すると『流動ろ材の振る舞い』にも影響がでやすくなります。

そのため濾過室の水位は『仕切り』を作って水位を安定させるようにします。

例では1と2を示しましたが、できるのであれば『例2』の方がポンプ室への澱の侵入を防ぎやすくなるのでオススメです。

サンプ設計のその他の事

水位を固定する注意点としては、ろ過室の水位が変動しない代わりに『水の蒸発』によるポンプ室の水位変動が大きくなることがあります。

そのためポンプ室は少し広めに考えて設計しておき、どうしてもポンプ室が小さくなる場合は蒸発対策にフォーカスして無理に水位を固定する必要も無いと思います。

※その他の仕切り設計に関する細かい基本的な注意点はこちらで紹介しています。

↓仕切りの設計について↓

排水スリットの設計について

次は濾過室の仕切りに施す排水口の設計についてのポイントについて紹介します。

ここでは排水口をスリットとして話を進めますが、他の方法でも構いませんし注意点は似ています。

Tips:仕切り(塩ビ板・アクリル板)にスリットを入れる方法ついては、卓上丸ノコを使った方法とテーブルルーターを使った方法を紹介しています。

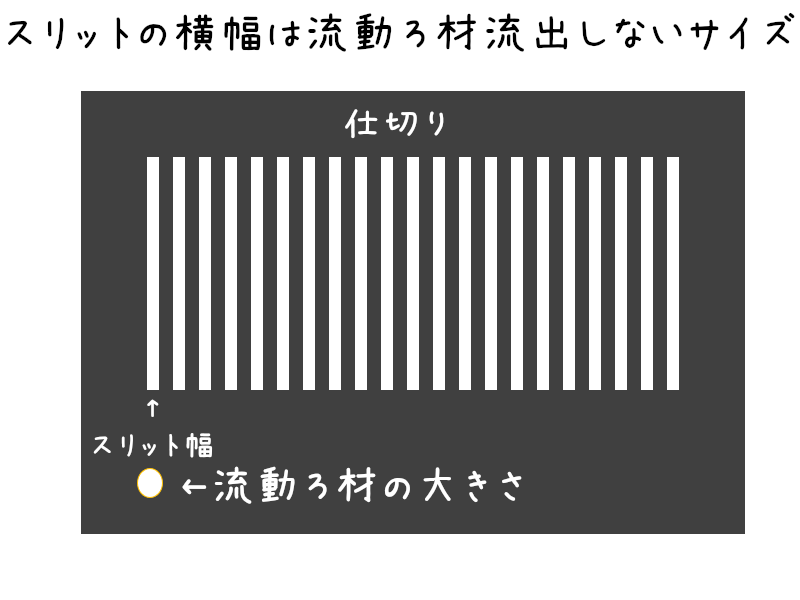

スリットの幅

まずスリットの横幅は使用する流動ろ材が流出しないサイズまでにする必要があります。

スリットの縦幅について

次にスリットの縦幅の長さで目安にするのは、エアストーンより上の位置から固定した水位より下の位置までの長さ(位置)です。

ただ、マカロニ系の浮くタイプの流動ろ材を使用する場合は浮力が生きるよう上の方までスリットを伸ばさず、スリットは少し『下側に寄せて』に設計するのが良いでしょう。

スリットの量

スリットを入れる間隔や範囲は多い方がろ材がスリットに吸い付く力が減るので出来れば多めにいれておきます。

適当な量でよいですが、目安をつけるならば1cm間隔くらいでスリットを入れていきます。

スリットを入れる範囲は『エアストーンと同じくらいの幅』を目安*にします。

※エアレーションが当たらない位置にまでスリットを入れると、バイオビーズなど沈むタイプの流動ろ材がスリットに引っ付きやすくなるため。

スリット設計の目安について

ここで示した『スリット位置』はあくまで目安です。

なるべく全ての流動ろ材を回すための目安として紹介はしていますが、特に守らなくても大方の濾材は流動することがほどんどなので大きな問題にはなりませんし、実際はケースバイケースです。

ただ初めて流動ろ過を設計する時はどうしようか悩むこともあるかと思いますので、その際には今回紹介した『スリット位置の目安』を参考にしていただければと思います。

エアストーンの固定

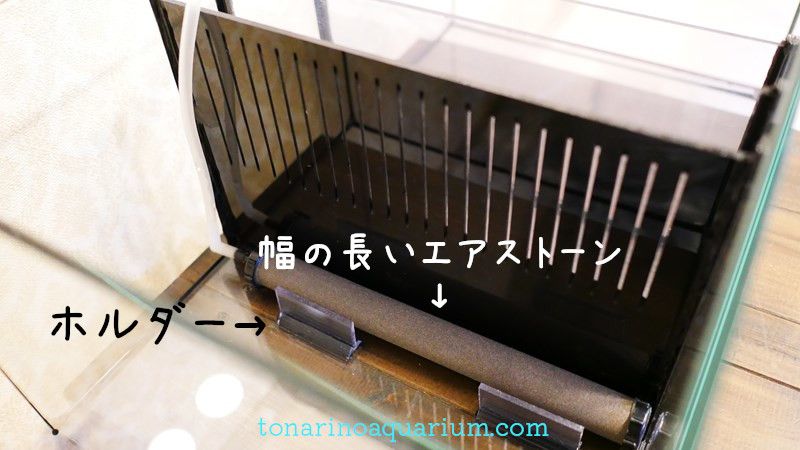

最後に『濾過室』に置くエアストーンについてです。

まずエアストーンの長さは基本的に水槽の幅に近い長い物がオススメです。

なので、設計する段階で『エアストーン』についてはあらかじめ水槽とセットで決めておいた方が良いでしょう。

あと用意しておきたいのがエアストーン用のホルダーです。

今回の方法ではエアストーンを仕切りに沿って置く必要がありますが、後から間違ってエアホースを引っ張ったりして『動かしてしまうと戻すのが面倒』なのでエアストーン用のホルダーを用意して固定しておくのがオススメです。

エアストーンのホルダー

エアストーン用のホルダーを作る場合は塩ビで『適当な形』をつくりシリコンで床に接着するだけで作れます。

このエアストーン用ホルダーの場合は『小さい板』にホールソーで穴をあけて半分にカットすることでエアストーンをピッタリおけるようにしています。

シリコン

終わりに

細かい事を色々書いてしまいましたが、あくまで『個人的に作ってきた中での目安』なのでそんなに神経質になる必要はありません。

また今回紹介した方法以外でもいくらでも流動ろ過のやり方はあるので1つの参考程度に考えて頂ければと思います。

もし今回紹介した流動ろ過のポイントのイメージが湧かない場合は、この方法に至るまでの過程を以前動画に上げたので、そちらでも確認してもらうとより分かりやすいかもしれません。

以上、オーバーフロー水槽で流動ろ過を自作する時のポイントについての紹介でした。

それではよいアクアライフを。

追記:流動ろ過の実際はこんな感じです。

コメント