JIROです!

今回は幼魚のニゴイの様な可愛さを保ちつつ、より美しいズナガニゴイの飼育について紹介します。

それではさっそく参りましょう!

ズナガニゴイとは

まずはズナガニゴイの特徴などについて簡単に紹介します。

ズナガニゴイはコイ科カマツカ亜科ニゴイ属で、系統的にはニゴイよりも原始的な位置にある魚とされています。

体型はニゴイに似ますが、薄い金色をベースにに小さな黒い斑点が体全体に入り、ニゴイに比べ体が大きくならないのが特徴です。

生態

ズナガニゴイは流れの緩やかな場所に生息し、川の中流から下流域などに分布しています。

普段は『底層付近』を泳ぎ、カマツカのように砂に潜ることもあります。

『雄』は成熟すると体全体に細かい追星が表れ、『雌』は臀鰭が長くなることで判別できます。

産卵は5月から6月に行われ、メスが発達した臀鰭で砂を掻いて産卵します。

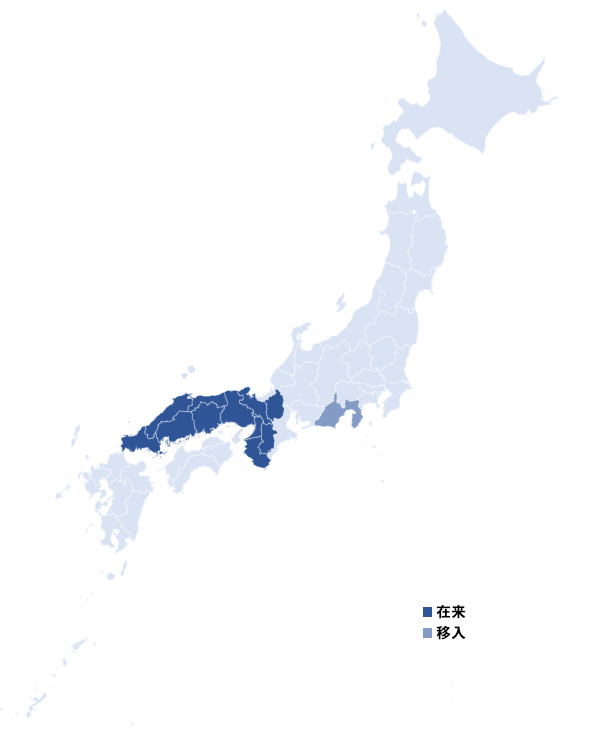

分布域

ズナガニゴイの分布は近畿地方以西の本州で、九州や四国には自然分布していません。

また『国外』では朝鮮半島、中国に分布しています。

分布図の参考元:山と溪谷社/日本の淡水魚(2019.10.20)/川瀬成吾

参考書籍

サイズ

ズナガニゴイのサイズは成魚でも最大20cm程度で、最大60cmにもなる普通のニゴイと比べると小型のニゴイになります。

そのため飼育する場合に必要となる水槽サイズも『45~60cm』くらいであれば十分終生飼育することが可能となっています。

水槽

レイアウト

ズナガニゴイの水槽レイアウトは、『砂に潜ったり』『ついばんだり』する習性があるので、底床は粗めの砂利より細かめの砂利などがオススメです。

また水草でレイアウトしたい場合は、『活着するタイプの水草』だと底床に関係なく育てられて、荒らされる心配もないのでオススメです。

田砂

水質

水質管理は一般的なアクアリウム同様に『カルキを抜いた水』で定期的な水換えをし、『フィルター』を設置して『エアレーション(ブクブク)』もしておきます。

大量の水替えなどで『水質に急な変化』があると、あっさり死んでしまうこともあるので一回の水替えは1/3程度までを目安にしておきます。

水温

水温については室内であれば、基本的に冬でもヒーターなしで飼育が可能です。

夏場は『水槽用のファン』などで水温が上がりすぎないように気を付けて、年間10℃~28℃程度を目安に飼育します。

水槽用ファン

エサ・食性について

ズナガニゴイの食性は雑食です。

餌付けする場合は一般的な魚の人工飼料や冷凍赤虫などで容易に行えます。

ただ、成魚で捕獲した個体だと環境になじめず拒食することもあります。

人工飼料を使う場合は、ズナガニゴイは砂利をついばんでエサを採るので『沈下するタイプ』のエサがオススメです。

エサ

ズナガニゴイの入手方法

ズナガニゴイの入手方法は店舗で販売されているところをあまり見かけないので『ネット通販』か『採取』にて入手します。

ガサガサで採取する場合

採取する場合は特に希少な魚というわけではありませんが、ガサガサすれば簡単に採れる魚でもないので、しっかりと調べて現地でも根気強く採取に励む覚悟が必要になります。

個人的な経験では、『カマツカ』や『シマドジョウ系』を狙うように、砂を掬いながら採取していると採れる印象があります。

簡単なズナガニゴイとニゴイの判別方法

ちなみにズナガニゴイを狙って採取している時に少し紛らわしいのが『ニゴイの幼魚』です。

幼魚でもニゴイとズナガニゴイは実物を比べれば全然違うのですが、まだ実物を見たことがない場合は迷う事もあります。

その場合の簡単な判別方法としては、『尾びれにまで小さな黒い点』が入っていればズナガニゴイです。

ズナガニゴイ

ズナガニゴイの混泳について

混泳については、ズナガニゴイは他の魚に危害を加えることがほとんど無いので容易です。

また群れさせていた方が安心してエサなども食べやすくなるため、同種や縄張り意識の少ない魚などと混泳させておくのがオススメです。

ただし、雑食性なので小さなエビなど口に入るサイズのものは食べられてしまう可能性があります。

お約束!混泳とDIYは自己責任でお願いします。

自然の中のズナガニゴイについて

ズナガニゴイの生態について、もっと詳しく知りたい場合は東海出版の『淡水魚研究入門』がオススメです。

本書はさまざまな淡水魚を学生が研究したレポート集で、ズナガニゴイについては産卵を中心に10P程レポートが掲載されています。

他にも様々な日本の淡水魚についての研究があるので、日淡ファンにとって楽しい1冊となっています。

淡水魚研究入門

ズナガニゴイの飼育まとめ

ズナガニゴイはペットショップでよく出回るような人気の魚種ではないですが、見た目も『美しく・可愛く』て『混泳にも向いている』ため、個人的にはとてもオススメの日淡魚です。

少し臆病で体も強健な種とは言えませんが、慣れてくればガツガツとエサを食べて一般的な日淡魚同様に飼育できます。

以上、ズナガニゴイの飼育紹介でした。

それではよいアクアライフを。

ズナガニゴイ

コメント