JIROです!

今回は川での魚の採取活動、いわゆるガサガサについて『必要な道具』や『採取方法』・『川選び』・『生かして持ち帰るコツ』などを初心者の方から分かるように紹介していきます。

ガサガサは魚だけではなく、『他の様々な生き物』や『美しい風景』にも出会える、自然が好きな人にとって最高のアウトドアになるはずです。

それではさっそく参りましょう。

ガサガサは自然の中で行うので安全には十分に注意してください。

またガサガサは各自治体のルールを守って楽しみましょう。

ガサガサとは

まずガサガサとはタモ網などで水生生物を採集する行為などを指しています。

水生生物を採集する際は、川の茂みなどをタモ網でゆすることが多いため『ガサガサ=タモ網での水生生物採集』といった意味合いでよく使用されています。

ガサガサに必要なもの

ガサガサで生き物の採集を始めるには、まず最低限用意したいものがあります。

それは『採取する網』『魚をキープする容器』『魚を持ち帰るための容器』『川に入れる格好』の4つの要素です。

採取する網

まずは『採取に使う網』についてです。

ガサガサでは主にタモ網を使用します。

そしてタモ網の中でも、ガサガサ用には川底を擦ってもいいように先端が保護されているものを選びます。

釣り用などの魚を掬うためだけの『先端が保護されていないタモ網』は、擦れのダメージが直接網に伝わるためすぐに破れてしまいます。

なお虫取り網なども強度がないため、ガサガサには適していません。

たも網

丈夫なタモ網

強度が求められるガサガサ用のタモ網の中でも特に丈夫なタイプはこちらです。

この外側に枠がついてるタイプは網がどこからも擦れにくく、強力に保護してダメージを与えにくい構造になっています。

通常のものに比べ高価なので最初の1本にはオススメしませんが、長期の使用に耐えうるので沢山ガサガサに行くようであればこちらの方がコスパ的にも良くなってきます。

外枠付きのタモ網

魚入れる容器

タモ網の次に必要となるのは、採取した『魚をキープするための容器』です。

キープするための容器は、魚がジャンプしても飛び出さないようフタ付きのものが好ましいです。

またガサガサでは移動しながら採取することが多いので、持ち歩きやすいものがオススメです。

おすすめの採取ケース

個人的におすすめの採取ケースはアイリスオーヤマから出ている『虫とりこぞう』です。

中身が見えるケースのわりに『割れにくいボディ』で、『丈夫なヒモ』もついてるため、持ち運びながら使うのにピッタリです。

またスライド式のフタは開閉しやすく、さらにスリット状になっているので魚を逃がさずに水換え*も簡単にできるため、ガサガサで携帯するにはとても便利なケースとなっています。

※水換えは酸欠を防止するためにとても重要な作業です。

虫とりこぞう

魚を持ち帰る袋

そして採取した魚は持ち帰るための容器も必要となってきます。

持ち帰るための容器には、水がこぼれにくいよう『ビニール袋』を結んで使ったり、『密閉できる容器』などを使用します。

ビニール袋を使う場合は、単体で使用すると破れたりすると困るので、『バケツ』や『クーラーボックス』などと組み合わせるなどして使用します。

個別にパッキング

生き物を個別に分けて持ち帰りたい場合は、簡単にチャックで密封できる『ジップロック』が便利です。

ただのビニール袋に比べると割高ですが、そこまで高価なものでもなく、厚手で何回も使い回せるのでコスパ的にも良好です。

ジップロック

パッキングの注意点

持ち帰り用の容器や袋をパッキングする際にはとても重要な注意点があります。

それは、密封する時に容器の内部を水だけでいっぱいに満たしてしまうと酸欠になりやすいため、『空気』と『水』を半々くらいになるようにしておくことです。

酸欠状態になると、『容器内の全ての生き物』が一気に死ぬ危険性があります。

また容器内の『生き物が多い』と、酸欠の危機が早まるのでパッキングする時には『持ち帰る魚の量』にも気をつけるようにします。

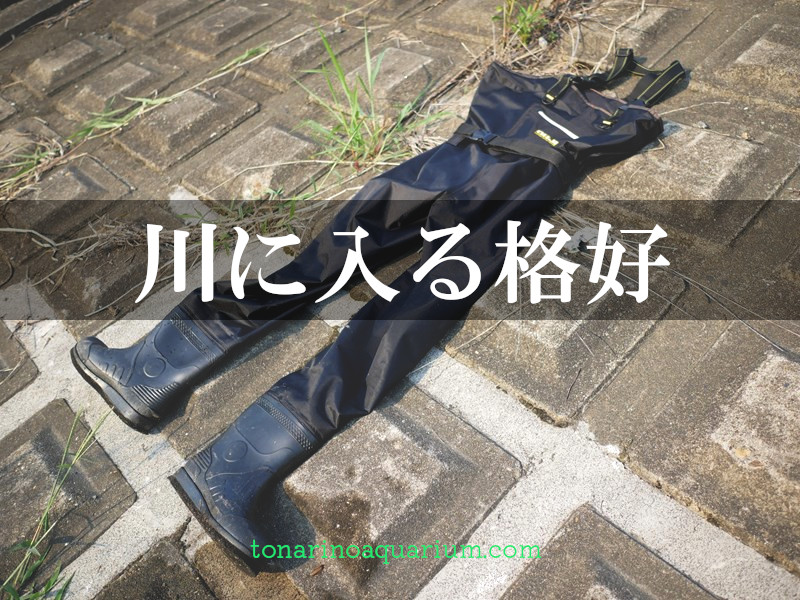

川に入れる格好

次は『川に入るための格好』について紹介します。

川に入るための格好は、川用のサンダルなどでも良いのですが、草むらなどに足を入れることも多いので『ウェーダー(胴長)』などと呼ばれる胴付き長靴を着るのが一番オススメです。

ガサガサでは草や石などで怪我をしやすく、また蛇や虫などに噛まれる危険性もあるため、なるべく足下は保護するようにしておきます。

ウェーダー

日焼け・熱中症対策

夏場の場合、川での活動はかなり暑くなることもあるため、『日焼け』や『熱中症対策』に帽子なども必要に応じて用意しておきます。

また上半身には『吸汗速乾のUVカット仕様の長袖スポーツウェア』などを着ておくと、乾きやすく日焼け対策にも有効です。

UVカット吸汗速乾ウェア

ライフジャケット

川での活動に万全を期すならライフジャケットも着用しておきます。

基本的にガサガサは川の浅いところで行うようにすれば危険は少ないですが、それでも小さなお子さんには必ず『ライフジャケット』を着せておきましょう。

ライフジャケット

まとめ

以上がガサガサに必要な4つの要素、『採取する網』『魚をキープする容器』『お持ち帰りする容器』『川に入れる格好』についての紹介でした。

あとは『タオル』や『飲料』など基本的なものはを各自必要に応じて準備しておきます。

ガサガサする川について

準備が整ったら、『ガサガサできそうな川』を探してみましょう。

ガサガサでの川の選びは、まず川底が『浅く』『流れが緩やか』な所が基本です。

また田んぼがある場所は『水路』などもガサガサできる場合があります。

川で活動する範囲

川でガサガサ中に活動する範囲は膝下くらいまでの水位を目安にしておきます。

『川の深い所』は魚を取り難く、ガサガサの採取ではリスクだけが大きくなります。

また膝下くらいの水位であったとしても、渓流など流れがキツいところは『危険』な場合もあります。

浅くて緩やかそうな川でも一定ではないので、川での活動は『安全を第一』にして、危険を感じたら直ぐに撤退するなど、決して無理をせず活動するように心がけます。

↓ガサガサの川選びのポイント↓

タモ網を使った採取方法

川が見つかったらいよいよ採取スタートです。

タモ網を使った採取方法はやり方によって捕れる魚が変わることも多いので、『狙っている魚』や『シチュエーション』によっては使い分けしてみましょう。

というわけで、ここでは代表的なタモ網での採取方法をいくつか紹介します。

茂みをガサガサする

まず紹介するのは、その名の通りガサガサして採取する方法です。

川岸の草むらには魚が隠れていることが多いので、タモ網を下流側に置いて上流側から揺すったり足で軽く刺激を与えて魚を網に追い込みます。

漂流物もガサガサ

川の中には草の根など色々なものが漂流物として留まっていることがあります。

こうした水の遮るような漂流物にも同じように魚が隠れていることがあるので、同じようにガサガサしてみましょう。

魚以外も沢山はいる

草むらをガサガサすると、魚の他にも『エビ』・『イモリ』・『カメ』・『ゲンゴロウ』など様々な生き物が網に入ります。

採取方法の中でも一番たくさんの生き物が捕れるので、草むらの有る無しは川選びでも重要な要素になってきます。

石をひっくり返す

ガサガサする草がなくても、石をひっくり返して採取する方法があります。

やり方は下流側に網を添えて追い込むように石をひっくり返して採取します。

ひっくり返す石は大きめの方が、魚が隠れていることが多くなります。

石の下を好む魚

『カジカ』や『アカザ』・『ヨシノボリ類』・『カワヒガイ』のように、魚によっては石の下を好む種もいます。

また場所によっては『ムギツク』や『ドンコ』・『タナゴ類』なども石の下にいることがよくあるため、狙いによっては積極的に石をひっくり返して採取していきましょう。

砂を掬う

そして川底が砂地の場合は、砂の中に隠れている魚を採ることも出来ます。

やり方は砂の上から網を覆いかぶせて手前に引いて砂ごと掬います。

魚が砂の中に埋まっている状態で、網を水中から出してしまうと魚に大きな負担がかかるので、水中で砂から魚を堀り出しておきましょう。

丁寧に網をもむように砂に刺激をあたえたりすると出てきたりもします。

砂地を好む魚

砂地や砂の中を好む魚には『シマドジョウ類』や『スジシマドジョウ類』・『カマツカ類』・『ズナガニゴイ』などが居ます。

その他の方法でも偶然入ることもありますが、『季節』や『川の状態』によっては、砂を掬う度に網に入るというくらいよく捕れるので、上記の魚を狙う場合はドンドン砂を掬っていきましょう。

採取方法を工夫する

今回紹介した採取方法でも『網の置き方』や『魚の追い込み方』次第で成果が大きく変わったりもします。

魚の行動を予測して、試行錯誤しながら採取すると、ガサガサがより一層楽しくなるので色々工夫しながらチャレンジしてみて下さい。

1回で沢山取れたり、大物が飛び出してきて網に衝撃が走ると、ガサガサが病み付きになってくるはずです。

ちなみにガサガサをしていると『水面に見えている魚』を追っかけて捕まえたくなるかもしれませんが、タモ網があっても『既に泳いでいる魚』を捕まえるのはとても難しいので、楽に捕まえたい場合はあまりオススメではありません。

便利なおすすめグッズ

ガサガサする時には必要なものは先ほど紹介しましたが、さらにあれば便利なグッズも色々あるので、その一部を紹介しておきます。

ペットボトルを携帯できるもの

まず夏場は水分補給が頻繁になるため、ペットボトルを携帯できるケースがあると便利です。

カラビナなどでぶら下げておけば、ガサガサの邪魔にならずに直ぐに水分補給できます。

夏場は2Lの大きな飲料を買って500mlのペットボトルに補充しながら持ち歩くとコスパが良くなります。

携帯ケース

観察ケース

捕った魚をその場で『観察』や『撮影』をしたい場合はアクリルケースがあると便利です。

アクリルはガラスより割れにくく透明度が高いので、持ち運び・撮影に向いています。

さらに魚の観察専用のケースであれば奥行が狭く、魚の向きを固定しやすい為とても観察しやすくなります。

観察用ケース

防水ケース

川で携帯電話を持ち歩く場合は防水ケースがあると水没する危険性を減らせます。

また防水ケースはカメラ撮影が行えるよう配慮がされている製品だと、撮影なども行えるので便利です。

スマホケース

TG-6

ガサガサ中にガンガン撮影したい場合はオリンパスのTGシリーズがオススメです。

TGシリーズは『持ち運びやすい大きさ』で、『衝撃や寒さに強く設計』されており、さらに『水中撮影』や『マクロ撮影』まで全て標準装備されているフィールドワーカーにピッタリのカメラとなっています。

TG-6

↓TG-6レビューはこちら↓

採取した生体を安全にお持ち帰りするコツ

そしてガサガサは生かして帰るまでがガサガサです。

しかし、持ち帰るまでに死んでしまうということは現実的にあることなので、生かして持ち帰るまでの簡単な心得などを紹介します。

バケツの置き場所

魚を確保している容器を置きっぱなしにする場合は直射日光に当たらない場所にしましょう。

夏場だと短い時間でも暖かくなることも多いので、日陰で水があたる場所だとなお良しです。

採取時のダメージ

また採取時のダメージも死んでしまう要因になります。

しばらくは大丈夫でもダメージが大きいと、その後に死んでしまうことがあるため、『網から魚を出す時』や『採取』は丁寧に行うように心がけます。

酸欠対策

そして持ち帰る時に最も気を付けたいのが酸欠対策です。

まず家に持ち帰る前に『必ず水換え』をしてから、前述した通りに魚を持ち帰る容器(袋)に空気もしっかり入れるようにパッキングします。

またガサガサ中も定期的に水換えをするようにします。

『魚種』や『大きさ』・『数量』・『水温』などの条件によっては、思った以上に早く酸欠になるケースもあります。

なので川を変えた場合でも、「違う水質かも・・・」などはあまり気にすることなく水替えしたほうが良い結果になります。

水替え便利アイテム

魚の採取・保管などにバケツを使用している場合に便利なのがザルです。

バケツにフィットするザルがあると、まず通気性のあるフタとして使えます。

そして、フタを付けたまま水を入れ替えできるため魚を逃がす心配がありません。

ストレスフリーで水替えできるので、『バケツを使う人』には必須なくらいオススメのアイテムです。

携帯用のエアポンプ

酸欠対策にもっとも有効でオススメなのが携帯用エアポンプです。

『ガサガサ中』も『持ち帰る時』も稼働させっぱなしにすれば安全性が飛躍的に高まります。

特に餌用などに『たくさん魚を持ち帰りたい人』や『遠方に採取に出かける人』の場合には、必須というくらいオススメできるアイテムです。

※それでも持ち帰る最後には水換えはしておきます

ただし、持ち帰る時にエアポンプを使用すると袋を密封できなくなるので、水がこぼれやすくなる点は注意が必要になります。

エアポンプ(充電式)

ガサガサで取ってきた魚を水槽へ

ガサガサで採ってきた魚を水槽に入れる時は水槽の環境にもよりますが、酸欠やダメージがなく健康な状態で持ち帰られれば、そのまま入れても大丈夫なことが多いです。

ただし魚種や状況によるところもあるので、各自で判断して必要に応じてトリートメントしたり温度合わせなどをしてください。

Tips:初めて魚を飼育しようとしている方の場合は、まずは水槽をつくって1か月以上稼働させて環境を整えてからガサガサにいきましょう。その場合、水槽に入れる魚は少なめから始めるのがオススメです。

魚のその後の生存に大切な事

水槽に入れたあとは餌付けが重要になります。

既に魚を飼育している環境があれば、群れに交じって『勝手に餌付く場合も多い』ですが、魚によっては餌にありつけない状況もあるので、『慣れるまで専用の水槽』で丁寧に育てるのも1つの方法です。

ただ、すでに『自然下で成長しきった魚』だと、環境に上手く馴染めず拒食する場合もあるので長期的に飼育するのが難しい時もあります。

終りに

ガサガサはとても楽しい川遊びですが、危険が潜んでいることはくれぐれも忘れずに十分注意してください。

それさえ出来れば採取活動は最高のアウトドアの1つになります。

ガサガサを覚えると夏は大忙しですよ!

それではガサガサにいきましょう!

↓もっとガサガサを知りたい人へのオススメ本↓

コメント