JIROです!

今回は日本に生息する淡水魚、カワヒガイの飼育について紹介します。

それではさっそく参りましょう!

カワヒガイとは

まずはカワヒガイの特徴について簡単に紹介します。

カワヒガイは日本の河川の『中流域』から『下流域』に生息する日本の淡水魚です。

繁殖期は4~7月で、『イシガイ』、『タガイ』、『ササノハガイ類』などの淡水二枚貝に産卵します。

またカワヒガイは国内でヒガイと名の付く『3種』の中で、もっとも小型のヒガイです。

雌雄の判別

雌雄の判別をする場合、成熟しているオスは婚姻色や追星が表れたり、目に赤みが入りやすいことで判別できます。

またメスは背びれの黒斑が成熟しても消えないなどの特徴があります。

雌雄ともに2年で成熟し、寿命は4年~程度とされています。

分布域

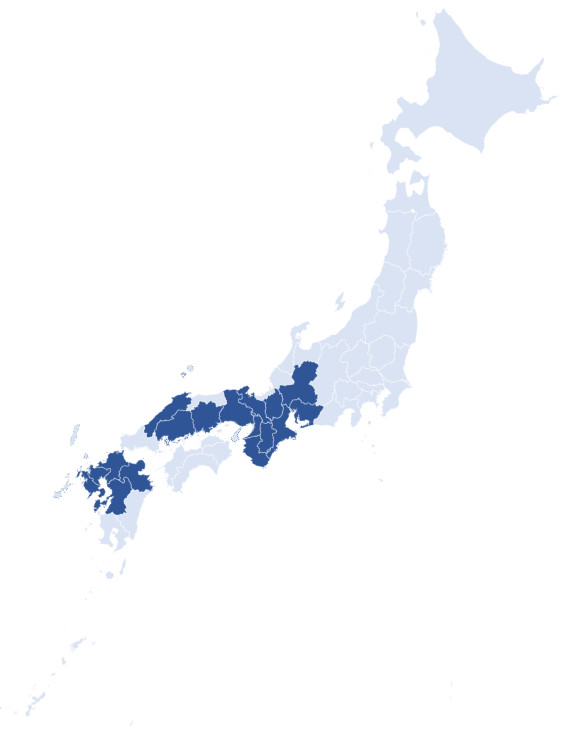

カワヒガイの分布は『関西』や『九州北西部』などになります。

近縁種の『アブラヒガイ』や『ビワヒガイ』が琵琶湖固有種に対して、カワヒガイはより広い範囲で自然分布しています。

近縁種の分布事情

近縁種の分布事情も少し紹介すると、『ビワヒガイ』は琵琶湖の固有亜種ですが、国内移入種として関東の広い範囲でも定着しています。

また一方で『アブラヒガイ』はレッドリストで絶滅寸前の絶滅危惧IA類(CR)にカテゴリーされています。

飼育について

飼育する場合は、カワヒガイは最大13cm程度まで成長するため、『水槽は30cm・45cm以上』のものを用意するようにします。

またヒガイは意外とジャンプするので、なるべく『隙間の少ないフタ』を用意したり、『水位を少し低くする』などして飛び出し防止対策をしておくようにします。

水槽管理について

水槽の管理は一般的なアクアリウム同様に『カルキを抜いた水』を使用し、水槽には『フィルター』を取り付けて『エアレーション』もするようにします。

またカワヒガイは普段石の下などに隠れていることが多いため、レイアウトでも『流木』や『石』を使って隠れるスペースを作っておくようにしておきます。

水温

水温については、夏場はファンやエアコンで冷却して水温が上がりすぎないよう28℃くらいまでを目安にします。

冬場は凍ったりしない状況であれば、基本は無加温での飼育が可能です。

冷却ファン

ヒガイの入手方法

カワヒガイの入手方法は店頭での販売があまり盛んでないので、『ネットショップ』などで購入するのがオススメです。

また分布している地域の人であれば、難易度は少し高いですが『採取』をするのも楽しいと思います。

カワヒガイを採取する場合

カワヒガイを採取する場合はタモ網で川岸の草ムラをガサガサするよりも、石の下によく居るので網に追い込むように石をひっくり返す方がよく捕れます。

カワヒガイはどこにでもよくいる魚ではないですが、分布域の川で同じように二枚貝を産卵に使用する『タナゴが捕れる川』であれば採取できる可能性が高まります。

カワヒガイ

エサについて

カワヒガイのエサについては食性が雑食で、飼育では『人工飼料』や『冷凍赤虫』などで餌付けが可能です。

ちなみに野生では『水生昆虫』や『付着藻類』などを食べています。

少し臆病なところがあるので、最初は人工飼料だと慣れるのに少し時間がかかる場合もありますが、餌付けが難しい部類ではありません。

もしなかなか餌付かなくて心配な場合は嗜好性の高い『赤虫』などで餌付けしてから徐々に慣れさせると良いでしょう。

混泳について

混泳については、基本的に『同種・他種』問わずカワヒガイは複数飼育することができます。

ただし環境によっては他の魚の目玉やヒレを齧ることがあるため、様子を見ながら混泳させてください。

目玉をとる行動について

他の魚の目玉を食べる行動については、我が家では1度だけ起きたことはありますが、同じ川でとったヒガイであっても友人宅では頻繁に起こっていた、ということがありました。

目玉やヒレを食べる行動は人工飼料だけで飼育していると、『動物質からの栄養が不足するので起きる』などとも言われています。

ただ我が家では赤虫も与えることもありますが、基本には人工飼料なので『エサの量』や『質』、あるいは環境のストレスにもよるものかもしれません。

人工飼料

ヒガイの飼育まとめ

カワヒガイは混泳には少し注意が必要な時もありますが、基本的には飼育しやすい魚です。

日淡魚の中でもダーターテトラ的なフォルムは貴重なキャラクターなので、気になった方は是非水槽のメンバーに加えてみてください。

それではよいアクアライフを。

参考資料

コメント