JIROです!

今回は飼育歴6年目となる私のヒバカリ飼育方法について紹介します。

それではさっそく参りましょう!

ヒバカリについて

まずヒバカリについて簡単に紹介しておきます。

ヒバカリは体長40cm~65cm程度で、日本の広い範囲に分布し、田んぼや低山地の森林など生息しており、『水辺を好むヘビ』です。

臆病で噛みついてくることは少なく、基本的には『無毒*』とされています。

※ただし、弱い毒がある可能性も指摘はあります。

ヒバカリの飼育について

ヒバカリ飼育に必要となる最低限の用意としては『ケージ』と『水入れ(ウォーターディッシュ)』、『流木などの(シェルター)』となります。

あとニオイを軽減するための『床材』もほぼ必須です。

ケージ

私の場合、飼育ケージは『45L程度』のコンテナを使用していますが、飼育するだけなら『20Lクラス』でも出来ると思います。

またコンテナを使用する場合はフタがそのままだと通気性がないので、ここではトリカルネット(鉢底ネット)を取り付けて『通気性を良く』しています。

※コンテナのDIYはこちらで紹介しています。⇒カメの甲羅干しケージDIY!爬虫類の日光浴用のケースを自作してみた

コンテナ

水桶

水入れはそこまで広いものは必要ないのですが、ヒバカリの『水分補給』や『脱皮』の際などに使用されるために必ず用意します。

サイズとしては換水しやすいよう片手で軽く持ち上げられるサイズくらいがオススメです。

水換えの頻度は糞をしていた場合はすぐ取り替えて、あとは時期によって『3日~7日くらいの頻度』で水換えが必要となります。

シェルター

ヒバカリのシェルターには『流木』などでも構いませんが、『ポトス』や『ヘデラ』などを植えた『植木鉢』もオススメです。

植物を育てると『見た目が良い』だけでなく、ヒバカリは自然な湿り気がある床を好むので、適度に水やりが必要な植物があると居心地の良い場所になります。

またその他にも『流木』や『石』などを配置して、植木鉢も『表面がザラザラしたもの』を選ぶなどしておくと、ヒバカリの脱皮の際にとっかかりとして役立ちます。

個人的には植木鉢に『ちょっとした流木や石』などをレイアウトしつつ『植物を茂らせる』と、オシャレになって掃除の際も取り出しやすくなるのでオススメです。

ポトス

床材

ケージ内の床材には『爬虫類用のハスクチップ』や『新聞紙』などを利用します。

床材は使わないとニオイがキツくなるので必須アイテムです。

新聞紙を使用する場合は糞の多い時期で『週一程度』を目安とし、汚れを見ながら取り替えます。

Tips:脱皮前など食欲の落ちる期間で、あまり汚れなかった場合はそのままにしたりもします。

飼育環境例その2

もう1つ飼育環境の参考例として『市販の爬虫類ケージ』と『ハスクチップ』を使ったものも紹介しておきます。

この例では床材に下層に『ミズゴケ』、中層に『細かいハクスチップ』、上層に『大きめのハクスチップ』を敷いています。

床材のメンテナンスは糞のついた『ハクスチップを交換』する形を取りますが、ワラジムシなどを一緒に育てると取り切れなかった糞なども食べてくれるので便利になります。

パンテオン

ハスクチップ大

ハンドリング

ヒバカリのハンドリングについては、滅多に噛みついてこないのでハンドリングし易いと言えばしやすいですが、臆病で触ると『臭い糞尿』を出してくることも多いため、ハンドリングにあまり向いていないヘビとも言えます。

ただ、個体や触る人によってはそこまで嫌がらないこともあるので様子を見ながらチャレンジしてみてください。

また逃げ足も速いため、ケージから取り出すときはくれぐれも注意が必要になります。

ヒバカリのエサ

ヒバカリの餌には『オタマジャクシ・カエル・ドバミミズ・小魚』などが使えます。

私の場合、『小さめのヌマガエル』を与えることが多いですが、嗜好性がそれほど高いとは言えないので、あまり食べてくれない時は嗜好性の高いアマガエルも与えたりします。

ただアマガエルでも『大きくなりすぎる』と、食べるのに失敗したりもするのでサイズが大きくなりすぎていないものを与えます。

また脱皮が近いと『エサを食べなくなる』ため、その場合は脱皮後にエサを与えるようにします。

水の交換

オタマジャクシをエサにする場合はヒバカリ用の水入れにそのまま入れます。

ただ、オタマジャクシはエラ呼吸なのでカルキによるダメージを受けやすいので、その際水入れには『カルキを抜いた水』を使用するようにします。

カルキ抜き

エサに危険なレイアウト

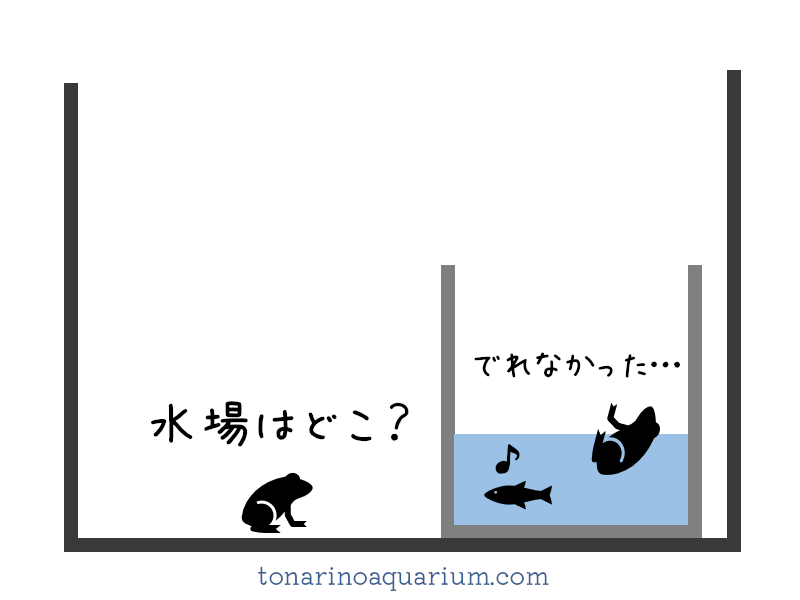

『ヒバカリのエサ』は水場を必要とする生体が多く、水入れの仕様がエサの生死を左右することがあります。

例えば魚の飛び出し防止のために『高い壁』の水入れにすると、エサに『吸盤の無いカエル(ヌマガエルなど)』を入れた時に水場に気づけずに干からびたり、もしくは一度水場に入ると出られずに溺れ死んでしまうことがあります。

特に床材に新聞紙を使用すると、カエルは『干からびやすい環境になる』ので、『水入れの仕様』に気をつけるようにします。

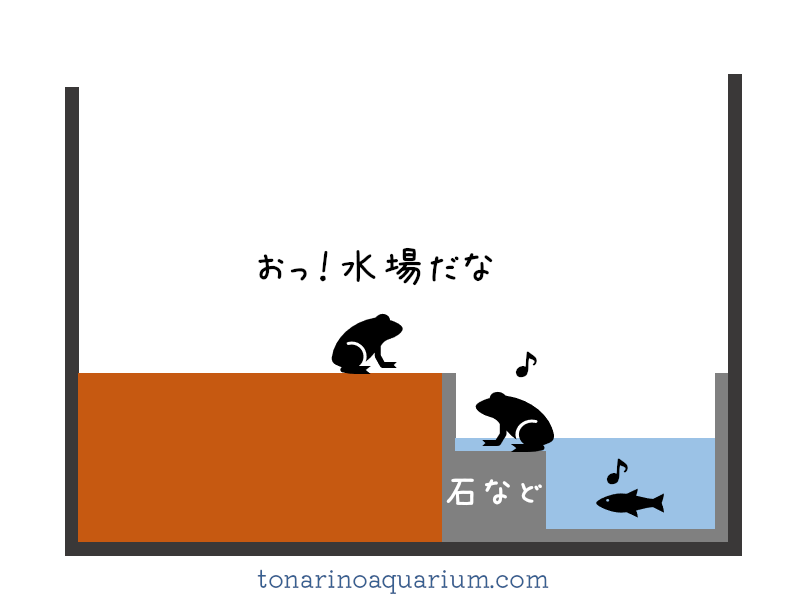

エサにやさしいレイアウト

なのでエサにも優しい飼育環境にするなら、水辺との壁が無いようにして、水深が深くなる場合は『足場』などを用意しておくのがベストです。

そうすれば、カエルが水辺に気づけずに干からびたり溺れることはないですし、魚やウキガエルなどが万一飛び出しても壁がないので水辺に戻れる可能性があります。

また床材を土タイプにする場合は、ある程度『湿り気がある状態』にしておけばカエルが干からびることはなくなります。

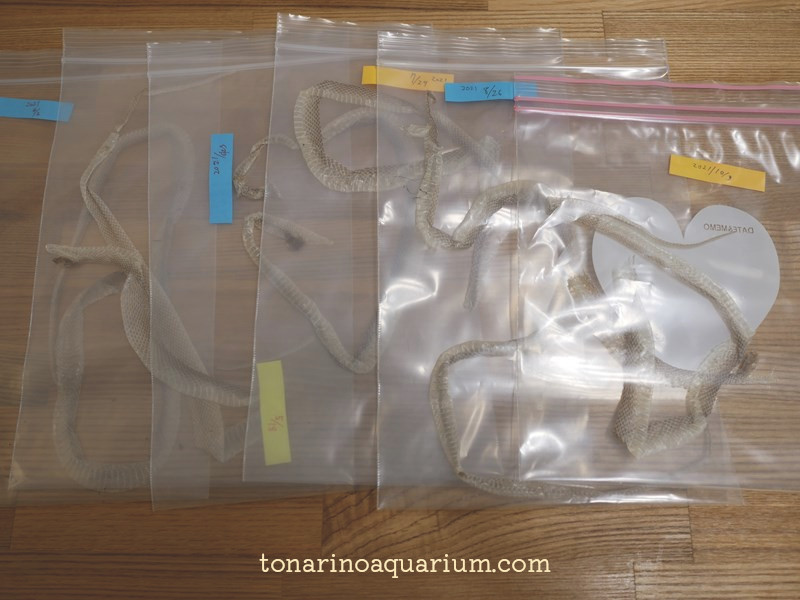

脱皮について

ヒバカリの脱皮については成長と共に変化しますが、大体1ヶ月~2ヶ月に1度くらいのペースで脱皮をします。

脱皮が近くなると大体1週間~10日前後『エサを食べない状態』となり、さらに脱皮の少し前には『目が白濁』します。

最初はエサを食べなくなって心配になるかもしれませんが、慣れてくると「お、そろそろ脱皮だな」とヒバカリのペースが掴めてくると思います。

飼育管理の年間スケジュール

最後に参考までに年間通しての私の飼育イメージを紹介します。

夏

夏の管理はヒバカリがよく食べてよく糞をするので、床材に新聞紙を用いる場合はほぼ『毎週取り替え』ます。

また特に『暑い時期』は部屋に居ない時も28度くらいまでを目安に冷房で室温を下げています。

秋

秋は冬に備えて沢山食べて欲しいのでエサを切らさないよう気をつけます。

また暖かい年は12月近くまでエサを食べることもあるので、エサがキレないようにキープしておきます。

冬

冬は寒くなって室温が15度以下くらいになると食べることがあまり無くなります。

私の場合、暖房やヒーターなどをつけて無理に代謝をあげることはせずに気温にまかせてなるべく室温を低くして春を待ちます。

冬眠させられればベストですが、10~13度くらいの室温ではあまり冬眠することなくジッとしながらたまに動いていると言った様子になります。

冬は糞もほとんどせず、たまに水を替えするくらいなので管理がとても楽な時期になります。

そのまま春までエサを食べないこともありますが、室温がそれなりに暖かい日が続くような年は冬でもエサを欲しがることもあるので、餌用のカエルなどは『キープ』してあった方が安全です。

春

春になり、室温が18度~20度くらいになるとヒバカリが活発になってきます。

私の場合だと、3月、4月はヒキガエルなど消化に優しそうな季節のオタマジャクシを中心に餌やりをしています。

おわりに

ヒバカリは飼育が難しいと言われることもあり、私自身もまだまだですが、基本的には『ヒバカリがよく食べるエサ』さえ用意できれば、むしろヘビの中では小さくて手間も掛からないので飼育自体は楽な部類なのではないかと思っています。

ヒバカリは10年以上飼育している方もおられるようなので、私も長い付き合いになれればと思っています。

それではよい爬虫類ライフを。

↓ヒバカリのアクアテラリウムをレイアウトしてみました↓

コメント