JIROです!

今回はオーバーフロー水槽でのシンプルなウールボックスの作り方について紹介します。

それではさっそく参りましょう。

注意:DIYは自己責任です。安全には十分に注意して作業しましょう。

ウールボックスの材料

まずウールボックスを自作に必要となる材料は『アクリル板』、もしくは『塩ビ板』になります。

ウールボックスに使用する板材の厚みはアクリル・塩ビを問わず『3mm~5mm』で作るのがオススメです。

アクリル・塩ビ板のどちらでも製作方法に大きな違いはありませんが、『材質の特徴』には違いがあるはので先に紹介しておきます。

アクリルと塩ビ板の特徴

アクリルと塩ビの主な違いとして挙げられるのが『透明度』と『反りやすさ』です。

まずアクリルは『透明度が高い』のですが、『湿気で反りやすい』という特徴があります。

そして塩ビは『湿気では反らない』のですが、『透明度が低く』少し青みがかって見えるという特徴があります。

ウールボックスのような箱型の場合は互いを支え合っているのでアクリルでも『反りやすさ』をあまり考慮する必要はありませんが、フタなどの面になるものは反り防止の『補強』をしておかないとすぐに反ってしまいます。

なので透明度にこだわらないのであれば、アクアリウムでの使用では『塩ビ板』の方が素材としては扱いやすく設計しやすくなります。

材料のカット

アクリル板や塩ビ板のカットについては『Pカッター』や『テーブルソー』などで行えます。

ウールボックスの製作では『カット量』が多くなり、時間も掛かるのでテーブルソーなどの電動丸ノコ工具があると製作が『グっと楽』になります。

また可能な場合は『板材を購入した店舗』でカットサービスなどを利用するのもオススメです。

※アクリル・塩ビのその他の色々なカット方法についてもこちらで紹介しています。

テーブルソー

板材の接着方法

他にウールボックスの組み立てに必要となるのは専用の接着剤です。

アクリル板で作る場合であれば『アクリル用の接着剤』を使用して、塩ビ板であれば『塩ビ板の接着剤』を使用します。

どちらの接着剤もサラサラの液状タイプのものを選び、『付属しているスポイト』や『シリンジ』などを使い接着材を吸って作業します。

アクリル用の接着材

塩ビ板用の接着材

シリンジ

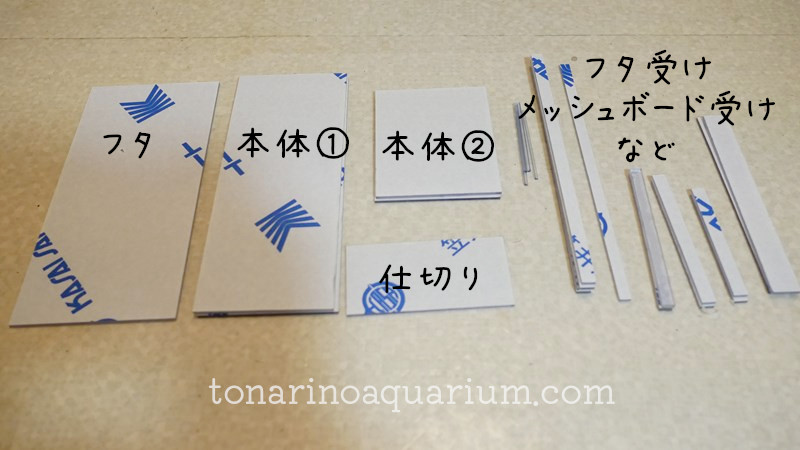

ウールボックスの設計

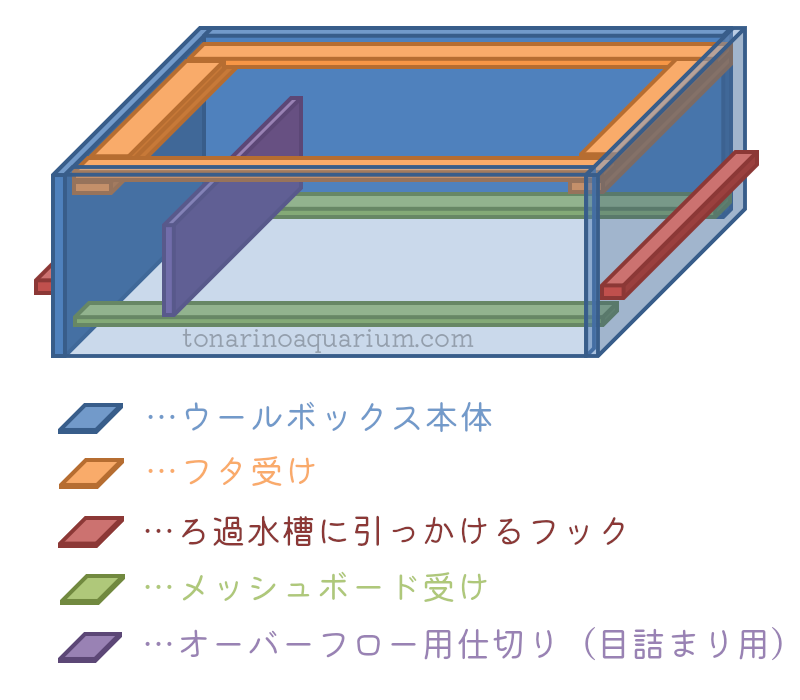

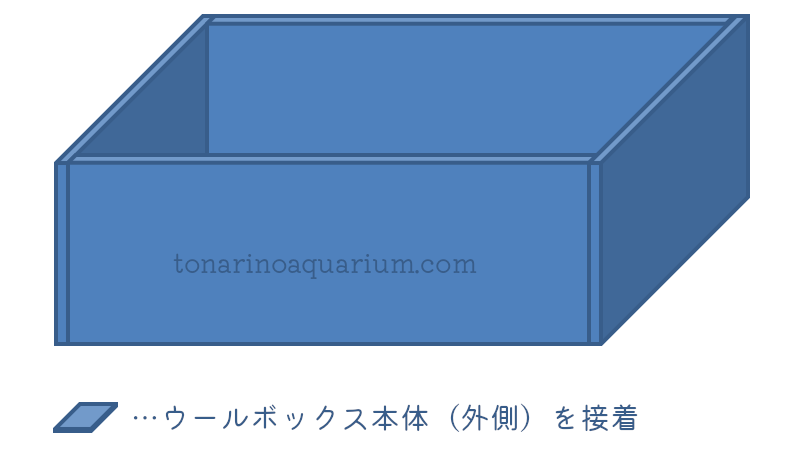

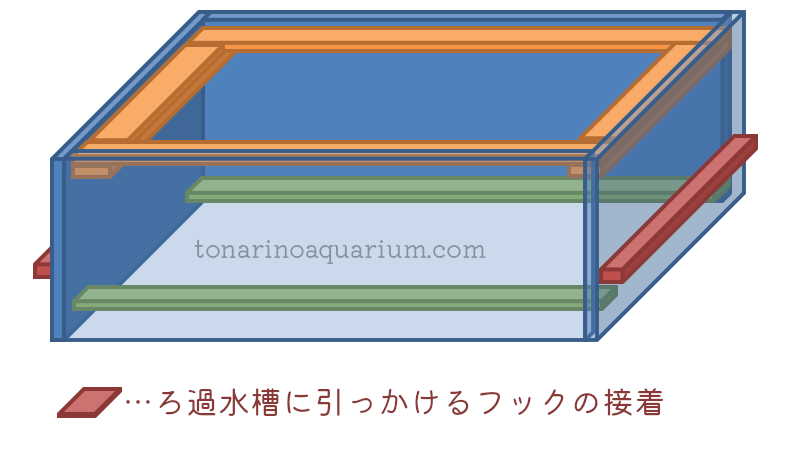

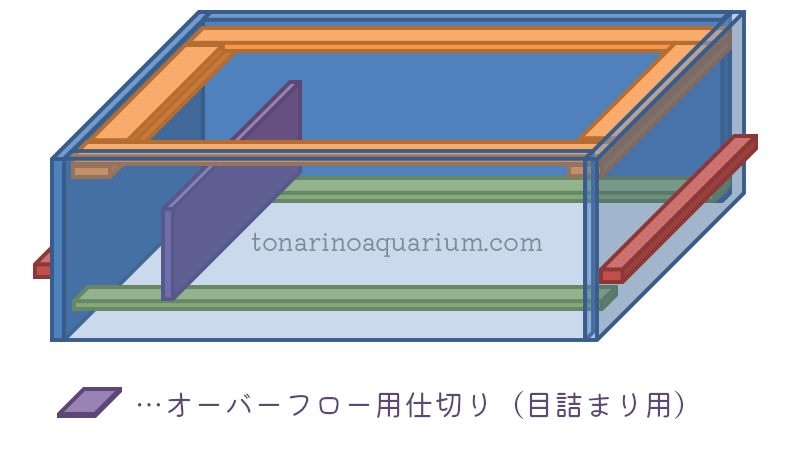

今回紹介するシンプルなウールボックスの設計と構成は図の通りです。

紫色で示した『オーバーフロー用仕切り』は無くても構いませんが、ウールボックスが目詰まりした時の水の逃げ道になり、板を一枚入れるだけで作れるのでオススメです。

またオーバーフロー用仕切りの位置で使用したいウールマットの長さを調節できるのも便利です。

ウールボックスの組み立て

ウールボックスの組み立てについては決まった手順はないですが参考までに1つ紹介しておくと、まずはウールボックスの外側部分から作ります。

組み立てには先ほどの材質に合わせた接着材を使います。

接着作業

接着作業では板材を適当な方法で『仮で固定』しながら、『板材が重なった部分』にスポイトで吸った接着剤を流し込んでいきます。

ここでの仮固定方法は板材を『L字にした木材の台』に沿わせつつクランプで固定をしています。

接着のポイント①

接着剤を流す時のポイントは接着材が流し込まれると『濡れ色』になるので、接着に切れ目がないよう目視で確認しながら作業*します。

※この理由からウールボックスの製作に使用するアクリル・塩ビ板の色は基本的に『透明』がオススメです。(色付きの板材だと接着具合が目視で確認できない)

特に外箱部分に切れ目があると外側に『水が漏れてくる』可能性があるのでよく注意します。

また接着材を流した後は板材がしっかり接着するまで『動かさない』ようにも気をつけます。(目安:3分~15分)

TIPS:暖かい時期だとすぐに(1分くらい)固まりますが、冬場は少し時間が掛かります。状況によって接着時間が変わるので注意します。実際に水をいれるのは一日程度おいてからにします。

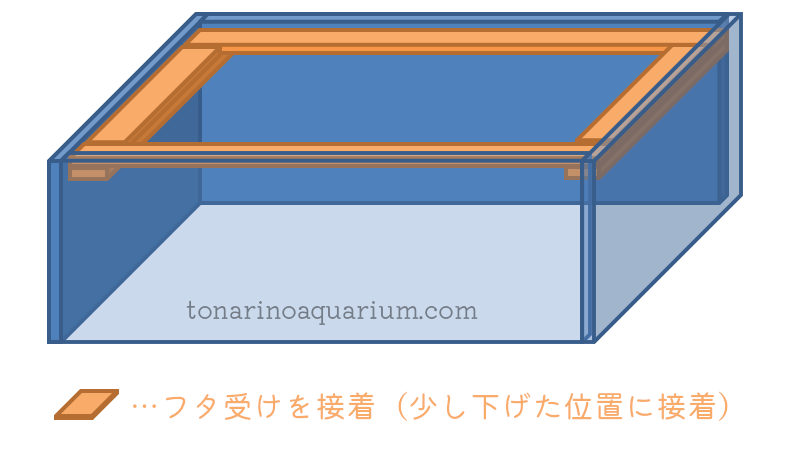

フタ受けの製作

板材を四角い状態に接着できたら、次はフタ受けを取り付けていきます。

フタ受けの取り付け位置は『フタの厚み分』だけ下げた所に取り付けます。

接着作業

フタ受けの位置はウールボックスを逆さに向けて、『フタと同じ厚みの板』を下駄にすると調節が簡単です。

ただし、『下駄にした材料』に接着剤が流れ込まないように気をつけます。

なのでここでは下駄から遠い箇所で少し接着剤を流して『仮止め』してから、下に噛ました塩ビを外して再度接着剤を全体に流し込むように作業しています。

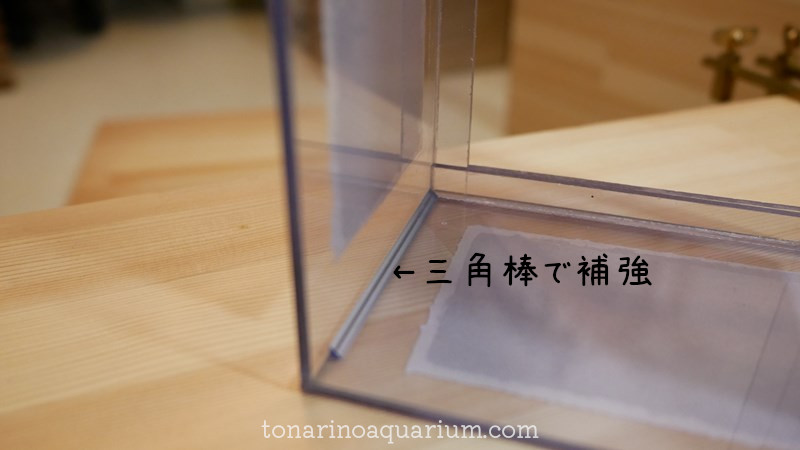

補強について

ウールボックスの角は三角棒で補強することも出来ます。

ウールボックスは角を補強することによって、『水漏れ防止』や『強度アップ』に繋がります。

ウールボックスは基本的に水圧も掛からないため補強は無くても問題ないですが、接着剤で埋められない隙間などが出来しまって漏水する場合は上から被せて補強をすることで『手直し』できる場合があります。

三角棒が無い場合は『端材』などを活用します。

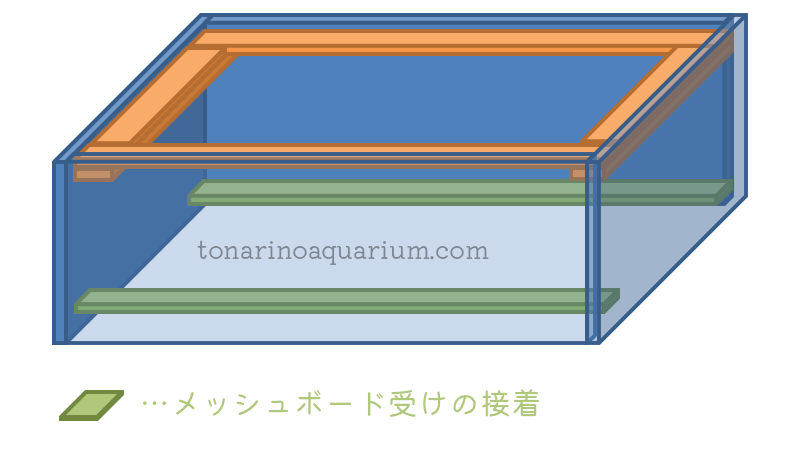

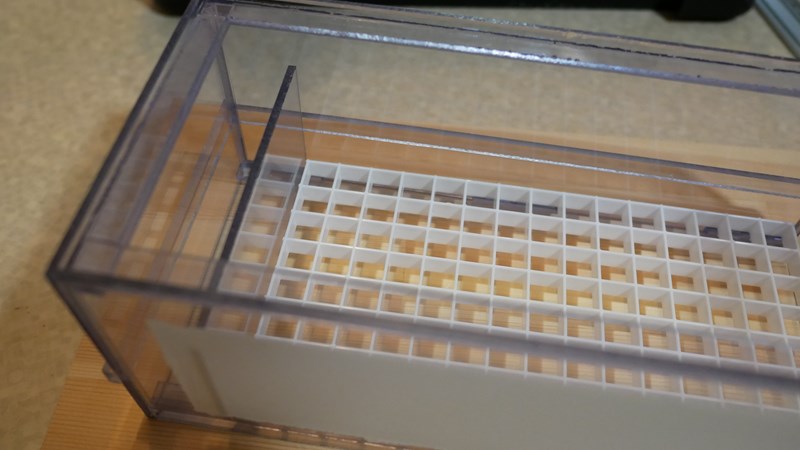

メッシュボード受けの製作

次はメッシュボート*の受けを作ります。

※あるいはパンチングボードなどのウールマットを置くための所

メッシュボード受けつくる

メッシュボード受けの取り付け位置では特に注意する点はありません。

ここではこんな感じで『余った三角棒』で部分的に補強しながら取り付けています。

フック部分の製作

そして次はウールボックスを『ろ過水槽』に引っ掛かけるためのフック部分を作ります。

これらは『端材』や『三角棒』などの余り物から作るだけでも十分です。

製作ポイント

フック部分の接着はろ過槽に落とし込みたい高さの木材などを下駄に履かせて接着すると『左右の高さ』を揃えやすくなります。

ただし接着面が垂直方向の場合はそのままたくさん液剤を流し込むと『下にタレてしまう』事があるので、少量の液剤で仮止めしてから『ボックスを横向き(接着面を水平)』にして流し込ようにします。

オーバーフロー仕切りの製作

あとはウールボックス内にオーバーフロー用の仕切りも取り付けます。

取り付け位置は『1回あたりに使用したいウールマットの長さ』があれば、それに合わせます。

例えば市販のウールマットの半分の長さに調整すれば、1枚で丁度2回分使用することができます。

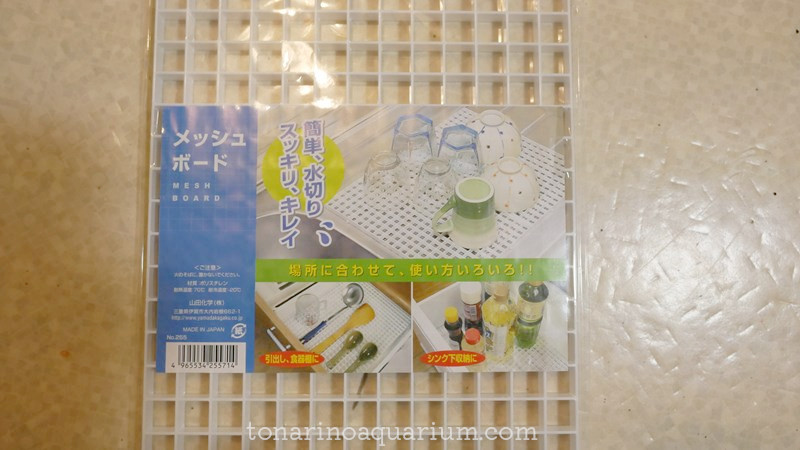

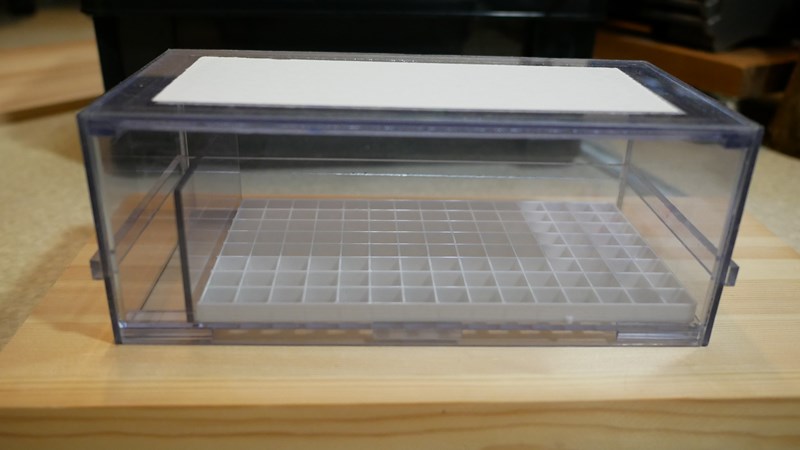

メッシュボード

オーバーフロー用仕切りを取り付けたら、ウールマットを載せるためのメッシュボードもニッパーなどでカットして『サイズ調節』しておきます。

こちらは昔セリアで売っていたものですが、似たような物が手に入らない場合はなるべく『水はけのよいもの』を選びます。

セパレート仕切り

ウールボックスの完成

これでウールボックス本体のDIYは終了しました。

あとは『フタ』を排水管に合わせて穴を作るだけです。

ウールボックス設計の注意点

ウールボックスを設計する時の注意点も紹介しておくと、濾過槽にオールガラス水槽で自作したものを使用する場合は『ウールボックスの幅』はフックの無い所で水槽にギリギリ入るくらいのサイズにしておくことがあります。(イメージとして余裕は2mmくらい)

理由としては『ウールボックスの幅』と『水槽の幅』に差がありすぎると、ウールボックスを寄せた時にフックの片側が濾過槽に落ちてしまう可能性があるためです。

具体的には『フック部分の幅が3mm』なら、『ウールボックス本体の幅』は水槽の内側の幅-3mm未満にするようにしておきます。

ただし、濾過槽に『フレーム水槽』や『フランジ付きの水槽』を使うのであればそれほどで気にすることはありません。

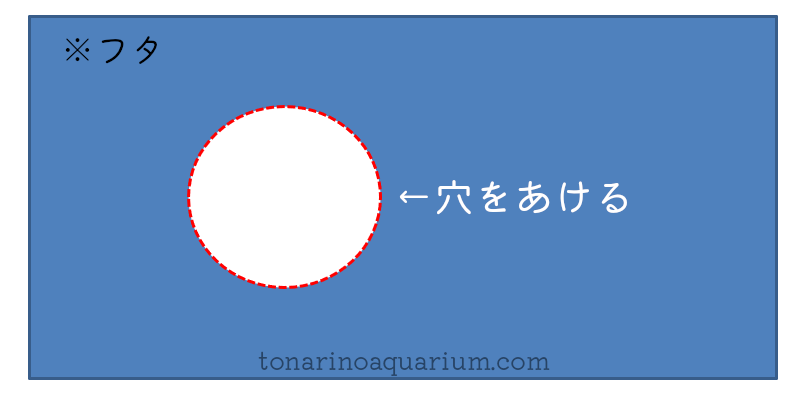

フタの製作方法

最後にウールボックスのフタの製作も紹介しておきます。

フタについては、色々バリーションがあると思いますが、ここでは簡単な1例を紹介しておきます。

穴をあける

まず切り出したフタに排水管より少し大きなサイズの穴を開けます。

アクリル・塩ビ板どちらの場合でも『電動ドリル』などに『ホールソー』をつけて穴はあける事ができます。

ホールソー

フタを半分にカットする

そして『穴をあけた板材』を半分にカットします。

最後に端材などで適当に『取っ手』などを取り付けたらウールボックスのフタの完成です。

TIPS:フタをアクリルで製作した場合は、取っ手を反り防止の補強と兼用した作りにするのがオススメです。

終りに

完成したウールボックスを設置したところはこんな感じになります。

この記事がこれからウールボックスの自作を始めようという方の参考になれば幸いです。

他にもガラス水槽から作る濾過槽や『塩ビ板から濾過槽を作る方法』なども紹介しているのでよかったら見てみて下さい。

それでは以上、ウールボックス自作紹介でした。

それではよいアクアライフを。

↓ガラス水槽から簡単に濾過槽を作る方法はこちら↓

↓塩ビ板から濾過槽を作ってみた記事はこちら↓

コメント