JIROです!

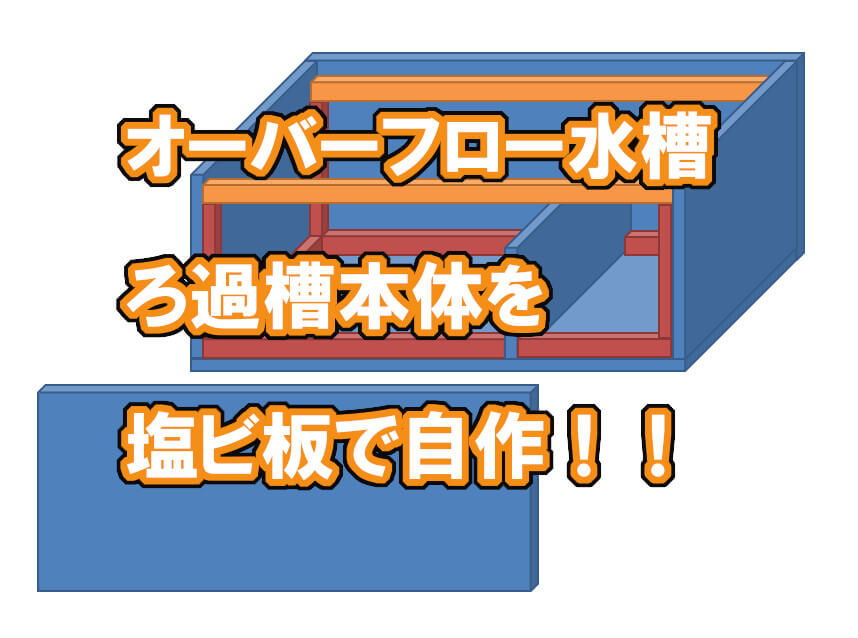

今回は現在製作中のオーバーフロー水槽用に『濾過槽(サンプ)』を塩ビ板から自作します。

それではさっそく参りましょう。

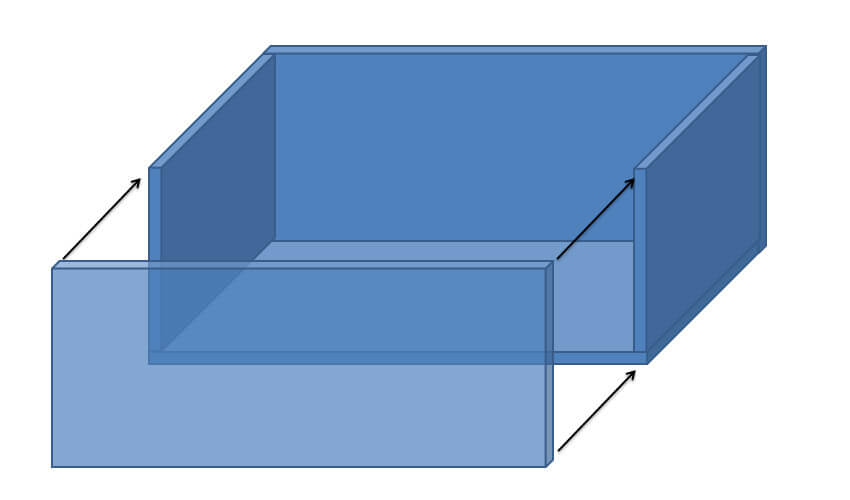

塩ビ自作濾過槽の基本設計

まず今回作る水槽(サンプ)のサイズは『W60cm×D45cm×H30cm』となっています。

このサンプで使用する塩ビ板の厚みについては、『仕切り』や『補強』が入るので3mm程度でもいけそうな気はしましたが、一応大事をとって『4mm厚』で製作することにしました。

万が一漏れたりしたら超絶面倒なので、コストより安全性を取っていきます。

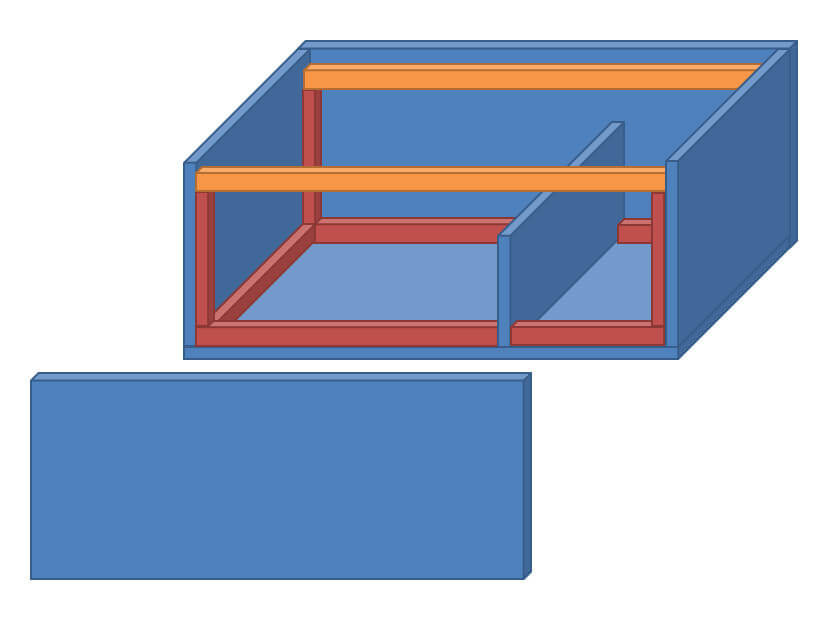

補強とフランジ自作

サンプの補強についてはこんな感じで『内側』から三角棒などを接着して補強していきます。

これで接着面が倍加するので強度がかなり上がります。

ちなみにオレンジ色部分は補強ではなく、『サンプの蓋』や『ウールボックス』を乗せる為の『フランジもどき』です。

フランジを用意した理由

フランジもどきを用意する理由は、水槽のフチの上にそのまま『フタ』や『ウールボックス』を置くと、液だれ跡が着き汚れやすくなるからです。

定期的に拭けばいいのですが、放っておくと写真みたいに汚れが固着してしまいます。

そこで『フランジもどき』でも、あればフタやフールボックスを中に落とし込めるようになるので、液ダレが起こりにくくなり汚れにくくなるというわけです。

使用する材料

今回サンプ本体に使用する塩ビ板は購入したはざい屋さんで既にカットしてもらっています。

水槽のように大きめの板を正確にカットするとなると自分でカットするのは大変なので、精度の高い業務用のマシンを持つ『お店でカット』してもらう方が安全で楽になるのでオススメです。

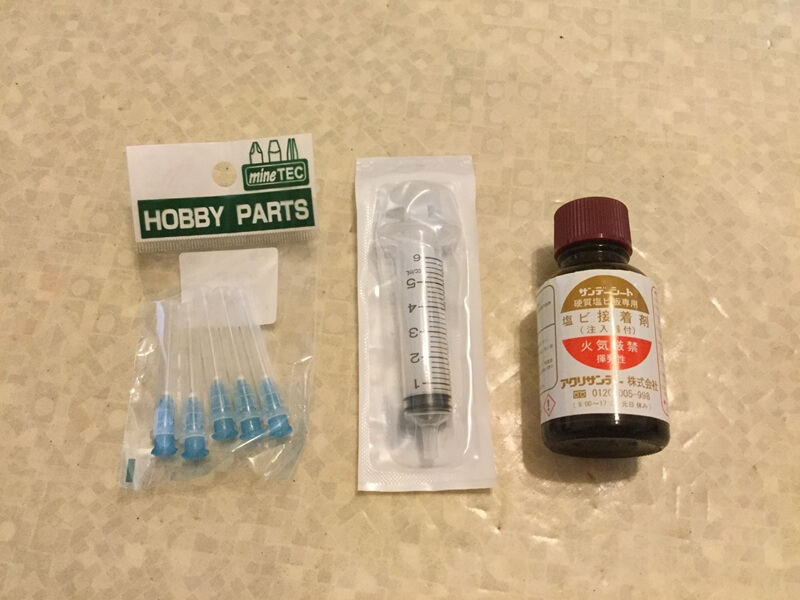

注射器(シリンジ+針)と接着材

そして『塩ビ板』は専用の接着材を使って組み立てていきます。

この接着材は『液体』となっており、『付属のスポイトと針』などで吸い上げて使用します。

ただ、付属のスポイトは液剤のコントロールが難しい部分もあるので、ここでは別途『シリンジ』を用意しておきました。

接着剤

シリンジ

針

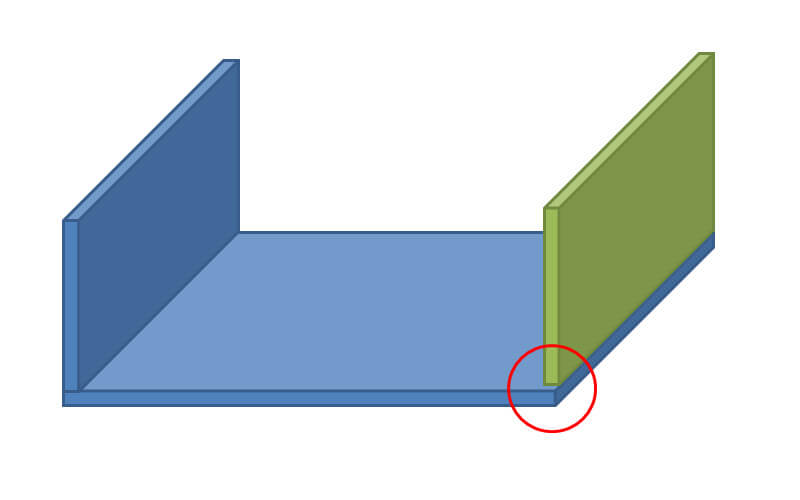

塩ビ板の確認と面取り

接着前にやることとしては、まず念のため塩ビ板のサイズを確認しておきます。

もし水槽本体にズレがあったら致命的なので、実物を合わせて全部確認しておきます。

例えば『青色部分のように接着』してから、いざ『緑色部分』を付けようとしてからサイズが合わない事に気付くとかなり面倒なことになります。

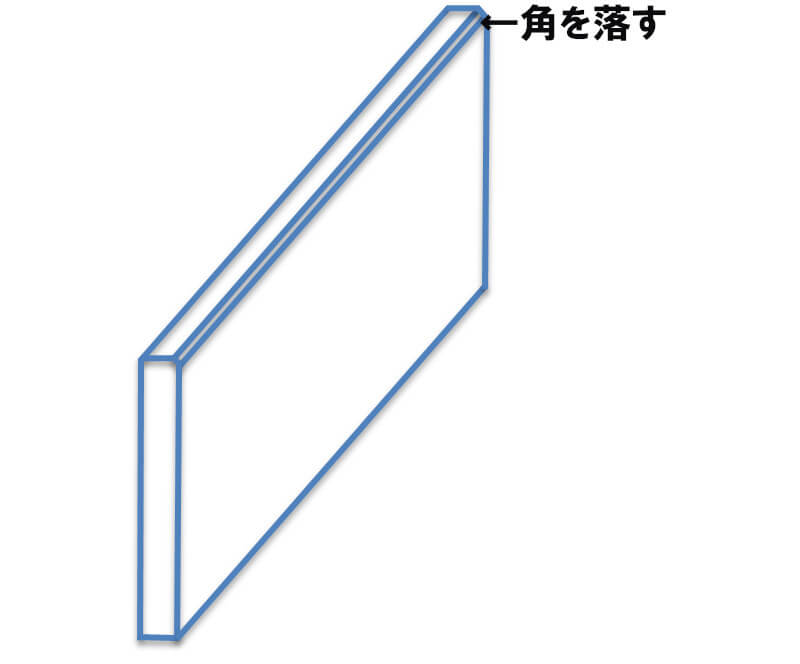

塩ビ板の面取り

あとは塩ビ板の面取り(角を落す)もしておきます。

面取りをしておくと、水槽の角が丸くなるので手に優しくなります。

また接着面に関しては面取りをやり過ぎると接着面が少なくなるので注意も必要です。

面取りする方法については私が勝手に先生と呼んでいる「おいらのアクアリウム」さんで紹介されている『ホビー用のカンナ』で簡単にできます。

ホビーカンナ

濾過槽の本体の組立

サンプの接着はまずL字を作って接地面に針先を沿わせて流し込んでいきます。

接着材は貼り合わせた部分に針先から注入すると『毛細管現象』のように吸われていきます。

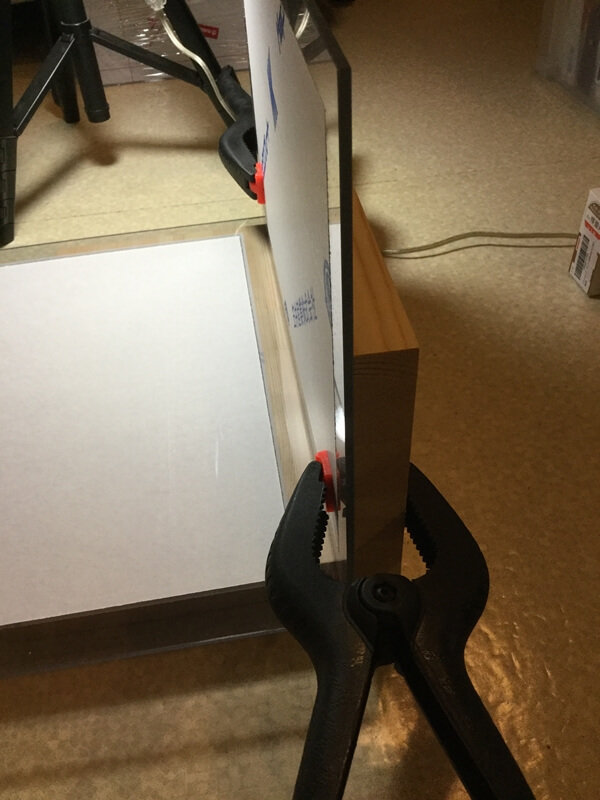

ここでは塩ビ板が大きくて少し反ってしまっていたので、木材の板にクランプして『矯正』しつつ接着していきました。

濾過槽の組立2

L字に2回組み立てたら、底面も貼り付けます。

接着に切れ目があると『水漏れ』するので、目視で確認しながらしっかりと接着材を流し込みます。

目視での確認は接着材が流し込めると『濡れ色』になるで簡単に判別できます。

濾過槽組立3

あとは側面を貼り付けたら『水槽の形』に組み上がりました。

もし水漏れ確認などで水を張る場合は、接着材が完全に乾くよう『一日以上置いた後』に行うようにします。

補強と仕切りの接着

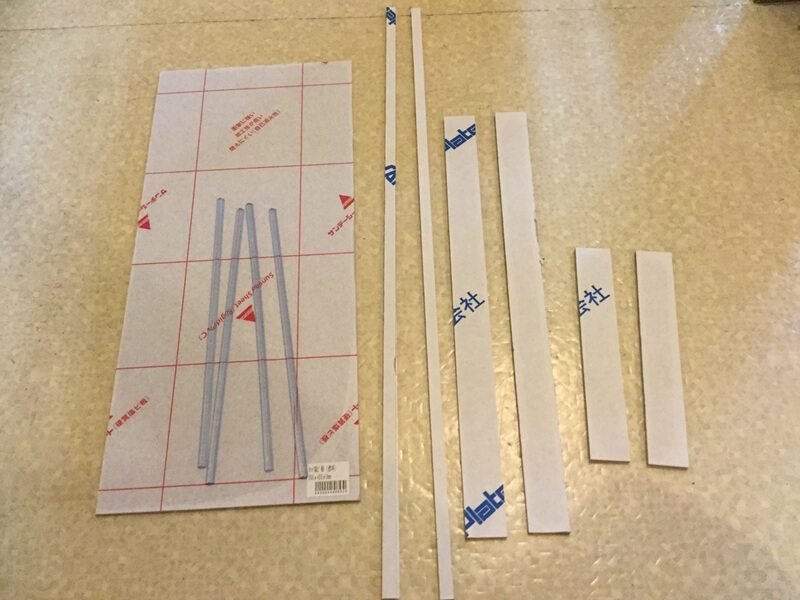

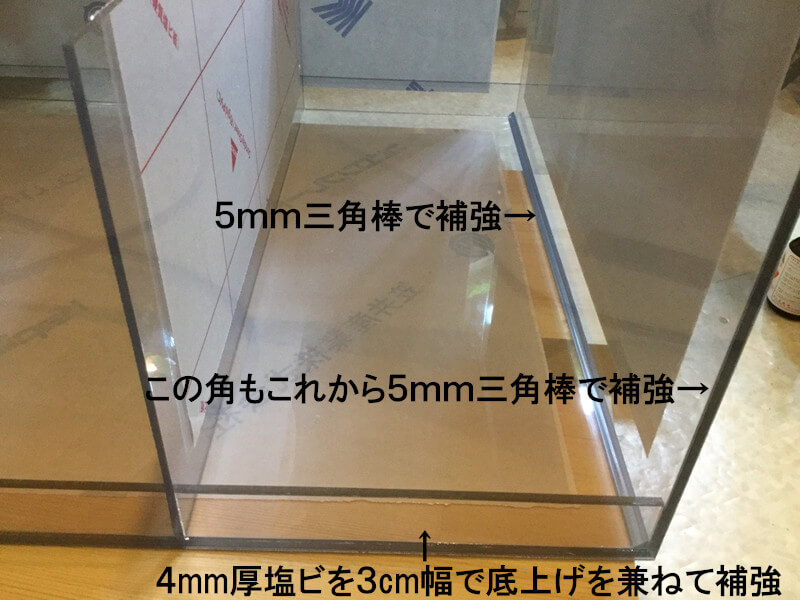

次はできた『サンプ』に仕切りと補強を加えます。

サンプの仕切りは『4mm厚』の塩ビ板、補強用の三角棒は『5mm厚』にしてあります。

また補強用の細かいパーツのカットは『プロクソンのスライドソウ』を使って自分で行っていました。

小さいパーツだと狂いも少なくカットし易いのと、水槽本体ほど精度に拘らなくても問題の無い部分だったので、自分でカットしてカット代を節約している感じです。

※塩ビ板のカット方法についてはこちらでまとめてみました⇒カット方法まとめ!塩ビ板やアクリル板の自作!

プロクソンスライドソウ

補強材の接着

サンプの補強は『4mm厚』の塩ビ板を3cm幅にカットしたものを使いました。

これにより、あとから底の仕切りなどを加えるときに3cm分の『底上げ用するための下駄』として使用することが出来ます。

また『仕切り』はこの下駄に挟むように隙間無く接着していきます。

ちなみに仕切りも水槽の補強に大きく貢献します。(水槽が膨らみ辛くなります。)

その他の部分は全て『三角棒』でカバーして接着面を強化しておきました。

自作濾過槽組立完了

というわけで、こんな感じで今回の作業は終了です。

実は設計で紹介していた『フランジもどき』はまだ付いていないのですが、これに関しては諸事情でまた後ほど完成させていく予定となっています。

塩ビの濾過槽の製作費

今回の制作費です。

『600×450×300』のろ過水槽ならまぁまぁDIYも有りなコスパな気がします。

ただ、水漏れなどリスクが全て自分の設計や腕に掛かってくるのはネックかもしれません。

終わりに

このまま『ウールボックス』なども完成させていきたいところですが、『配管スペース』がかなりギリギリで設計されているので、実際に配管した結果次第ではウールボックスのサイズなども変更しないといけないくらいギリギリなので、先に配管してから続きを作っていきたいと思います。

すごい行き当たりばったりです。

というわけで、次回は『配管』です。

それでは。

大型オーバーフロー水槽製作記の次に進む>>塩ビ管で集中濾過の配管をする自作オーバーフロー水槽!

大型オーバーフロー水槽製作記の前に戻る<<水槽台のキャビネット内に照明を設置!LEDテープライトだと自作が簡単!

大型オーバーフロー水槽製作記の先頭の記事へ戻る<<<大型オーバーフロー水槽の自作!水槽台のデザインや設計図

コメント

はじめまして。

参考になる記事を楽しく拝読させて頂きました。

自作オーバーフロー水槽の続記事が楽しみです。

連結水槽なので配管も難しそうですね。

チャンバーなどを割り込ますと上手くいくのでしょうか。

コメントありがとうございます。

お察しいただいた通り、かなりギリギリです。

軽く配管を合わせてみましたが、どちらかというとギリギリアウト気味かもしれませんToT

ちょっとどんくさい配管になりそうですが、四苦八苦しながらやっていこうと思います!