アクアリウムあるあるの1つに、水槽が増殖するという事があります。(私調べ)

私は初め、ちょっとした興味から水槽を一つ置いてみて、そこからスペースがあるのをいいことに、どんどん水槽を増殖させました。

そして横のスペースが埋まると、縦のスペースに目を付けます。

縦のスペースを使って、より効率良く水槽を置くことを画策し、水槽台を建設しました。

今回は、そんな私のただれたアクア史の一端でもある、2段水槽台をご紹介します!

自作した水槽台2段水槽台

ご紹介するのは、今ある水槽台でもっとも古株の水槽台。

上段はオーバーフロー水槽で、下段の両脇の水槽が濾過槽となっています。

当時、それなりにこだわって作ったので、振り返りながらアレコレ紹介していきたいと思います₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎

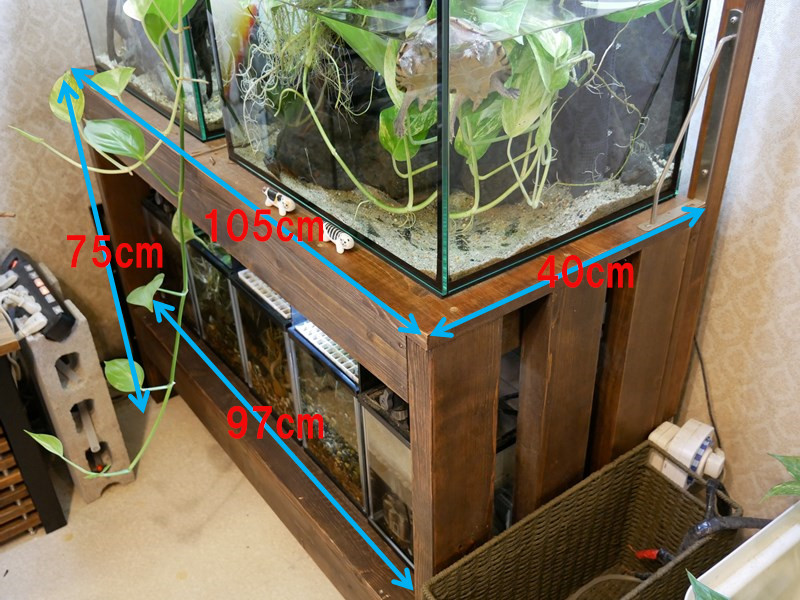

水槽台の大きさ

サイズは幅105cmの奥行40cmの2段水槽台。

なんとも微妙な大きさの水槽台ですが、その理由は下段に金魚水槽Sサイズが5個入る大きさをベースに設計した結果です。

ちなみにタイトルに『90cm水槽台 』 と入れたのは、『検索されやすいかも…』という100%の下心からに他なりません。

使用した材料

タイトル詐欺にならないよう言い訳をすると、この水槽台は強度的には90cm~100cm水槽でも置ける仕様で、2×4材がたっぷり使用されています。

が、水量の少ない水槽を置いてるので無駄なスペックに終わりました。

塗装について

塗装は水性塗料の焦げ茶に黒をちょっと混ぜて、木目が出るまで水で薄めて塗っています。

その後、物足りなかったのでオイルステインチークをかなり薄めて追い塗りして現在の色に。

塗装は自分の思った色合いにならず、いつも苦戦しています(´Д`)

水槽台の下段の目隠し

下段には立てかけるだけの簡単な目隠しを作っています。

角度をつけて向こう側に倒れるように作ってあるので、こちら側には倒れてきません。

扉では開け閉めできないような狭い場所でも開閉できるので、私の部屋では重宝します。

扉の作り方⇒DIY!自作水槽台の簡単扉の設計方法!

目隠しを作ったものの…

生体の水槽もあるので結局、常に半開きでの運用になりました。

正直、エサやりで毎回開閉するのは面倒ですね ( ´Д`)

照明スタンド

こだわりポイントはクリップライトの根元が隠れるように作っていることです。

クリップライトのクリップがくわえているバーが見えないよう目隠しを施しています。

その目隠しを利用して、さらに電源タップを隠蔽しようと試みましたが…

クリップが予想以上に邪魔で、うまいこと電源タップが納められず、結果ゴチャつくことになってしまいました。

完全に浅慮 ( ´Д`)

こだわって作った宣言した割に、今のところ、いい所無し。

⇒こんな失敗などを繰り返して、ラックで一括管理することに辿り着きました。

一応、電源タップは気をつかって、木目調のモールでカモフラージュしながら上部にもってきています。

水槽台下段の詳細

生体の水槽は3個とも底面ろ過で管理。

ちなみに私の中で好きな濾過方法ランキング1位OFで2位が底面ろ過です。

地下水が組み上げられるが如く、余すことなく水槽という小さな世界が循環していく感じにロマンを感じます。

冷却ファンをインストール

下段には自作水槽台にできる溝にアルミアングルを取り付けてレールを作り、冷却用のファンをのせています。

こんな感じで作ります。⇒レールの設置

スペースが有効に活用できるので、お気に入りのDIYです。

ファンを斜めにすれば、取り出せる大きさに設計しているので、交換も容易でメンテナンス性も優れています。

自作に使用したファン

PC用の500円くらいのファンを流用しています。

4~5年くらい使っていますが、全然余裕です。

ファンの効果

少し水槽から距離がありますが、2℃~3℃くらい水温は下がるので、私の場合は十分です。

照明のインストール

ファンと同じく水槽台の溝の中にライトを設置して、水質浄化の期待を込めポトスを育成。

ポトスはセリア(100均)で売ってたメッシュボードに挿して固定しています。

安価でウールボックスでも使えるので、見かけた時に買い占めました。

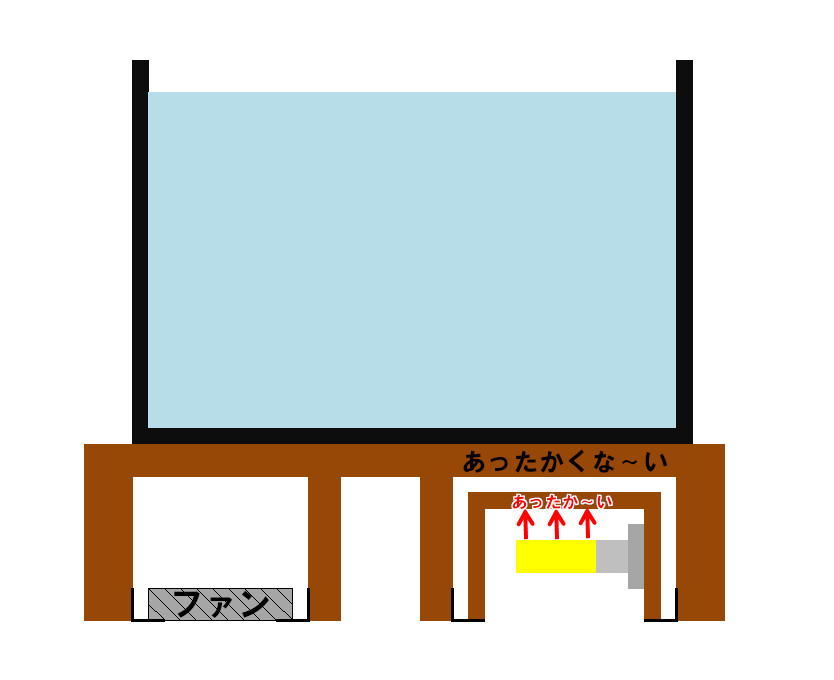

水槽台の中に照明をつける場合の注意点

LEDで1W2Wなど少ないワット数で光らす場合はともかく、蛍光灯などを水槽台に直に取り付けた場合、天板がかなり温まります。

冬場はいいですが、夏でもパネルヒーターオンみたいな状態になるのでやっかいです。

この水槽台は一度リメイクしたのですが、リメイク前がまさにその状態でした。

シェードを付ける

対策はライトの周りを囲うシェードの様なものを入れることです。

現在はレールに乗るように作ったシェードをいれたので、全然あったかくなりません。

せっかくシェードを作るなら、内側に反射板を貼るといいですね。

ろ過槽

5つの内の両端の2つがオーバーフロー水槽の濾過槽です。

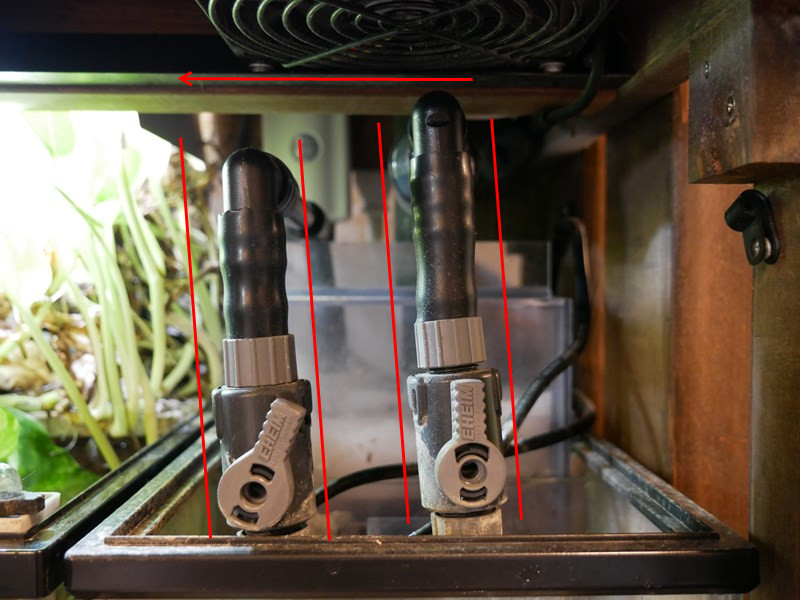

配管

オーバーフローの配管には車用の太いブラックシリコンを使用してみました。

最初はしっかり自立していたので、『これでいいじゃん!』と思い、固定しませんでしたが、やはり時間と共に曲がってきました。

濾過槽の仕様

オーバーフロー水槽は両方とも流動ろ過を採用しています。

小さい濾過槽ですが、何回もアップデートを重ね、物理ろ過、生物ろ過、化学ろ過、メンテナンス性などをすべて詰め込み、この形まで辿り着きました。

それでも、まだまだ改良の余地があるので、楽しみ(?)は尽きません。

エアポンプ

エアポンプも目立ないように水槽の置く深くに5つ吊るしてあります。

目立たないのはいいものの、ポトスが繁栄した今、ポンプやホースの交換も簡単にできません。

まぁそう頻繁に交換することはないのですが…

やっぱ簡単なほうがいいよねぇ…

エアポンプなどの電源

エアポンプはコードが短いので、水槽台の裏側に電源タップを用意しました。

吊られているポンプのすぐ裏側です。

ポンプとの位置関係的には良いのですが、場所がせますぎてスイッチの操作ができません。

主電源側で各電源タップのON/OFFは一括で出来るので困った事はないのですが、交換を迫られたら、ほぼ不可能な取り付け位置です。

…

…

なんか振り返ると、こだわりより反省のほうがずっと多かったですね ( ´Д`)

ゴメンナサイ。

さらなる進化を求め。

大体こんな感じ2段水槽台1つで5つの水槽を管理しています。

ご覧の通り色々と問題も多々あり、まだまだ改善の余地のある水槽台なので、そのうち作り直すことを目論んでいます。

次は管理できる水槽をさらに増やしつつ、メンテ効率もあげた水槽台を構想中です。

これからも、より怠惰に、より多くの水槽を楽しむ、そんな人間の終わりなき欲望に忠実に生きたいと思います。

そして想像以上のハイボリュームになった、こんなチラ裏記事を最後まで読んでくれたあなたに感謝。

それではよいアクアライフを。

コメント