JIROです!

今回は『塩ビ管』を使ったオーバーフロー水槽の配管作業です。

ちなみに作るのは2つの水槽をろ過する『集中濾過』の配管となっています。

それではさっそく参りましょう。

配管スペースの計算方法

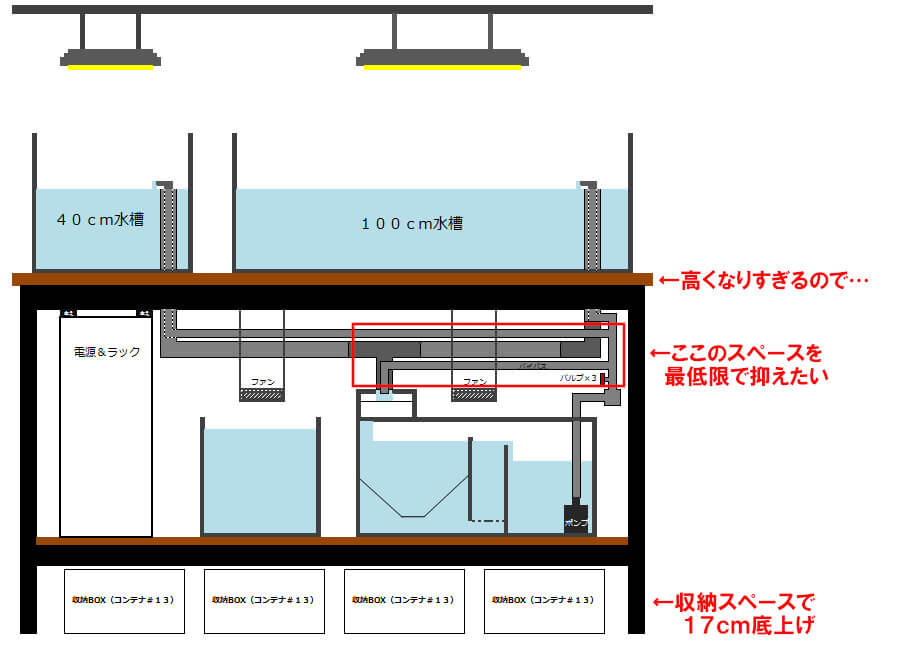

まず配管スペースの設計については、遡ること約10か月前に全体のイメージを設計をしていたら、水槽台の下の『収納スペース』を作ったこともあり、水槽台が想像以上の高さになることが判明しました。

そこで、今回はキャビネット内の配管スペースを最低限にすることにより、『水槽台の高さを抑える』という作戦をとっています。

配管スペースの算出方法

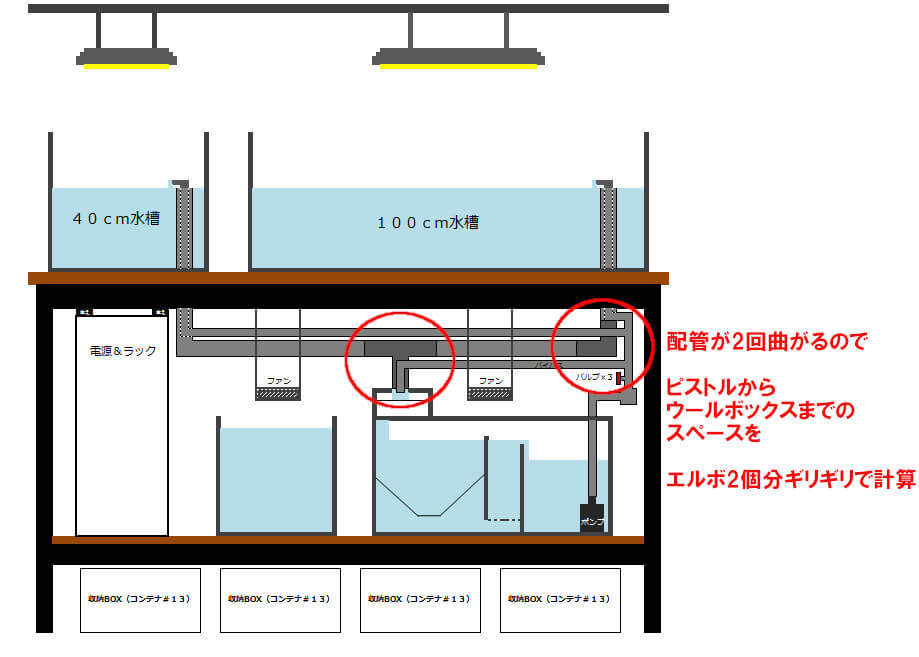

その最低限の配管スペースを計算した時に『目安』にしたのは一番太い排水管の曲がる回数です。

理由は太くてスペースを使う排水管さえ入れば後はなんとかなるだろうからです。

そこで今回は『排水管が2回曲がる』ので、『ピストル』から『ウールボックス』までの『間』にエルボが2つ入るギリギリのスペースを水槽台設計時に配管スペースとして設定しています。

あとの細かい配管についてはその場その場で考えていきます。

ピストル継手の設置

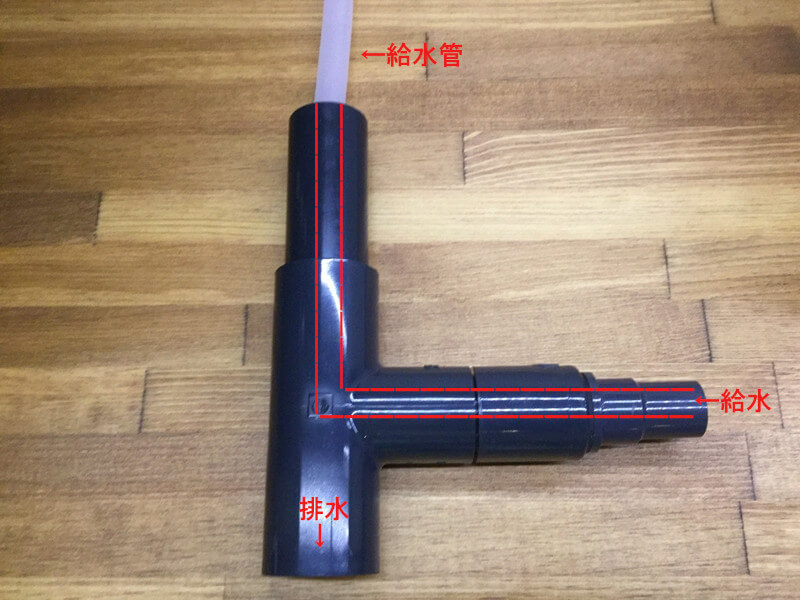

それではまず水槽に一番近い配管であるピストル継手から設置していきます。

このピストルは塩ビ管を組み合わせて自作しています。

またピストル継手の中に通す給水管は塩ビパイプではなく『シリコンホース』を使ったものとなっています。

ピストルの自作については別の記事で詳しく紹介しています⇒オーバーフロー水槽DIY!ピストルの簡単自作!

ピストルの固定

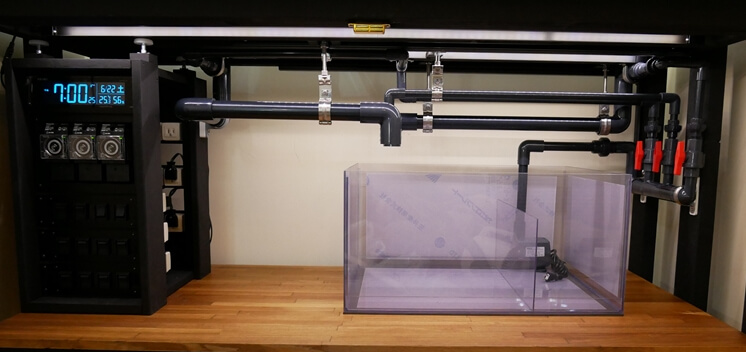

で、ピストル継手はこんな感じで設置出来ました。

ピストル継手は接着せずに水槽側(台座)に挿しているだけなので、落下しないように汎用品の『塩ビ管用の固定バンド』で水槽台に取り付けています。

ここを接着してしまうと最終的にバラす時にぶっ壊さないと水槽を水槽台から取り外せなくなることがあるので注意が必要です。

排水管を設置

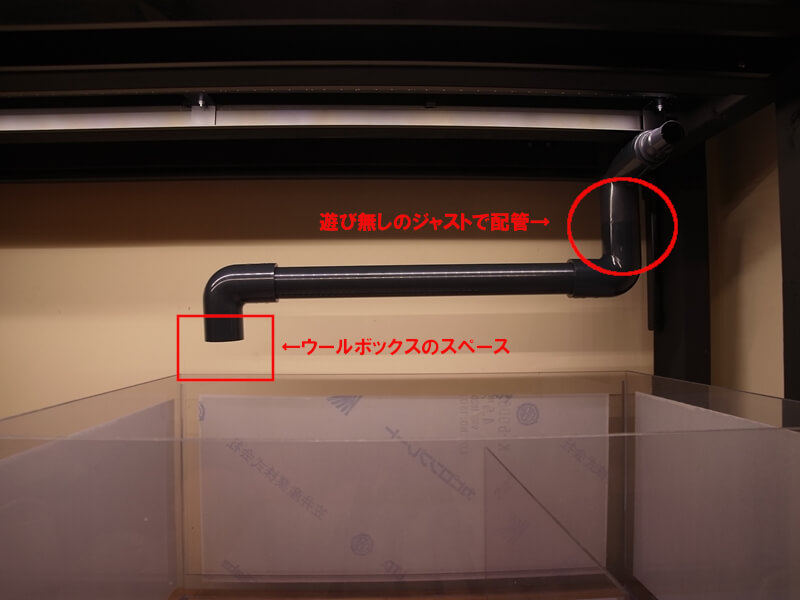

次は『ピストル継手の排水側』にウールボックスへの排水管を設置します。

配管スペースをギリギリに計算するために『目安にした部分』です。

当たり前なのですが、いざ実物をみると本当にギリギリです。

この後に製作予定のウールボックスもかなりタイトな作りになるので先が思いやられます。

2つの排水管

ちなみに今回のオーバーフロー水槽は『集中ろ過』ですが、排水管自体は集合させずに別々の位置で排水するようになっています。

というのも、本当であれば排水管も一度集合させてから、『排水用シャワーパイプ』を作りウールマット全体に排水する形にしたかったのですが、シャワーパイプは先述した『配管スペースの問題』で今回は断念せざる得ませんでした。

なので、せめて別々の位置に排水することによってウールマットの有効活用を図りたいという事で、今回はこんな形になっています。

これで排水に関する配管は一旦完了です。

塩ビパイプをカットする工具

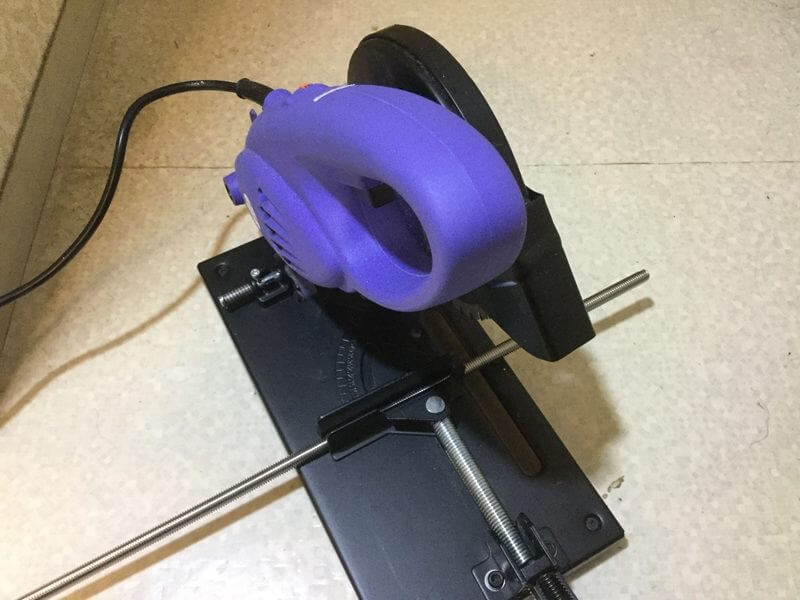

ちなみに塩ビ管のカットには『塩ビパイプカッター』を使用します。

切り口が少し斜めになりやすいですが、一番早くカットできるので今回のように沢山パイプをカットする時にはとても便利です。

塩ビカッター

給水関係の配管

次は給水に関する配管をしていきます。

給水管のスタート位置になる『ポンプ』にはエーハイムのコンパクトオン2100を使用します。

このコンパクトオン2100は『20Aバルブソケット』が直接取り付けられるようになっているのが良いところです。

コンパクトオン2100

ポンプを配管

ポンプとパイプを組み立ててみた所です。

ポンプは給水管から取り外しやすくなるよう、エルボの後にユニオン継手を挟んでいます。

これでポンプの『インペラの掃除』や『交換』が必要になった際も、簡単にポンプとパイプを分離して水槽から取り出しすることができるようになります。

他にもパイプを分離できると色々と便利になるので、このユニオン継手は今回いたるところで使用していきます。

分岐管の自作

そして給水管は分岐させて流量を調節して『各水槽』へ排水するため、ここでは『異形チーズ』、『異形エルボ』や『流量調節用のバルブ』を組み合わせて分岐管を作りました。

あとはここから『各ピストル継手』の給水側へ配管していきます。

ちなみに分岐の給水管は1つ余分に作ってあり、再度『ウールボックスへと排水』するために使用します。

配管の接着

最終的な塩ビ管の組み立てには『塩ビ用パイプ用の接着材』を使っています。

ピストルと台座部分などの一部を残して仮組みが終わったら接着していきます。

基本的には接着するとまずいところ以外は全部接着していきます。

また接着した方が良いけど、分解もできないとまずいところはさきほどの『ユニオン継手』を挟んでいきます。

パイプの面取り

塩ビパイプを接着する場合は『パイプの先端』を先に面取りしておきます。

道具は『パイプリーマー』を使うと押し付けて回すだけで簡単に面取りできます。

面取りをする理由としては、面取りをしておくことで『パイプの接着不全のリスク軽減する』ことが出来るからです。

接着剤の塗布面

そして接着は面取りした『パイプの先端』と差し込む側の『継手の内側』にしっかり接着材を塗ってから、あまり捻らずグッと押し込むようにします。

注意点としては場合にもよりますが、仮組みの時より接着材を塗った状態は5mm程度深く刺さるのでミリ単位で配管を揃える必要がある時は注意が必要です。

またこの接着は非常に強力なので一度接着すると『分離することは出来ない』ことにも注意が必要です。

塩ビ管面取り工具

配管の固定作業

あとは配管を固定していきます。

固定には水道用の『塩ビ管用の固定パーツ』が色々あるのでそれらを流用します。

特に接着していないピストルはの排水管が落ちてしまわないよう『しっかり固定』しました。

ただガチガチに固定しすると地震などで水槽が動いた際に配管がねじれて破損しやすくなるリスクもあります。

吊バンドで配管を固定

『水槽台に沿っていない配管』は吊バンドで固定していきます。

吊りバンドは水槽台をつくる時に仕込んだレールに引っ掛けられるように作ります。

そこで、まず吊りバンドを取り付けるための『ネジ込T足』がレールに引っ掛けられるように木片で延長させておきます。

レールを設置している様子⇒レールを設置

ネジ込T足設置

レールにネジ込T足だけを設置したところはこんな感じになります。

これでボルトが取り付けられるようになりました。

寸切りボルトをカット

あとは『ネジ込T足』に取り付けるため『寸切りボルト』を必要な長さにカットして…

吊りバンド設置

『吊りバンド』で塩ビパイプを吊ったら完成です。

吊りバンドは『ステンレス製』を使ったので無駄にコストが高くなりましたが、見栄えはバッチリです。

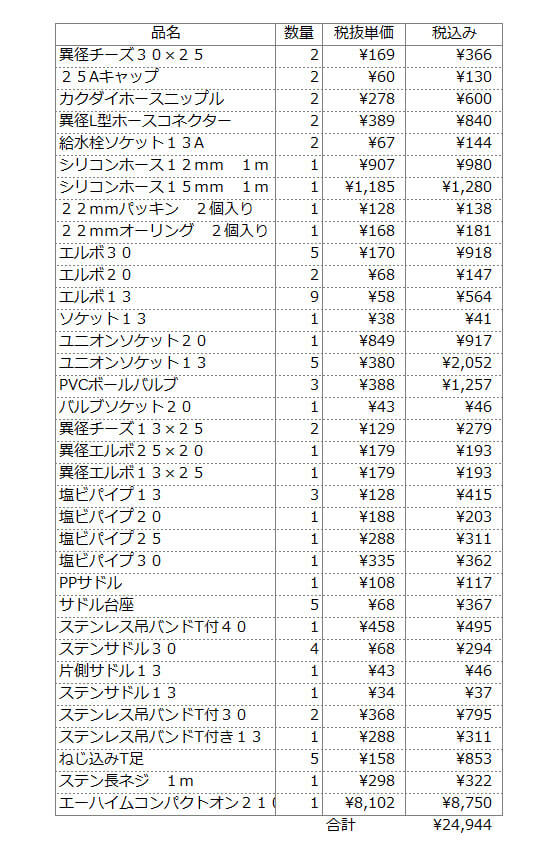

材料費

というわけで、今回の材料費はこんな感じになりました。

思っていたよりかなり出費がデカかったです。

内訳が多すぎて確認するのも面倒ですが、内容としては自作のピストル継手が2つ分で『4660円』と地味に高くついています。

あと見た目重視で普通の『ねずみ色の配管』では無く、色合いだけで『HI管』を選んだり、『ステンレス製』のステーを使ったのもチリツモで高くついた要因かもしれません。

オーバーフロー水槽の配管の完成

配管はなんとかなるだろうと計算していなかった部分もあったので苦労させられましたが、とりあえずこれで一旦作業終了です。

とにかくスペースの無さで困ることが多かったので、これからはなるべく配管スペースをギリギリにしすぎないよう気をつけたいと思います。

ともあれ、配管作業がほぼ終わったので次回はろ過槽を完成させたいと思います!

それではまた!

大型オーバーフロー水槽製作記の次に進む>>自作ろ過槽を流動ろ過にするDIY!

大型オーバーフロー水槽製作記の前に戻る<<オーバーフロー水槽のろ過槽を塩ビ板で自作!

大型オーバーフロー水槽製作記の先頭の記事へ戻る<<<大型オーバーフロー水槽の自作!水槽台のデザインや設計図

コメント