JIROです!

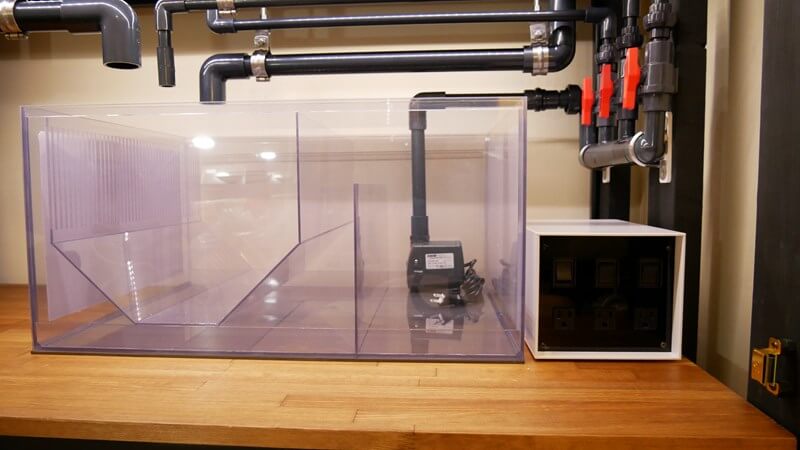

製作中のオーバーフロー水槽もいよいよ大詰めです。

あとはウールボックスを作れば大体完成というところまできたですが、今回はちょっと寄り道して防滴電源を作っていこうと思います。

それではさっそく参りましょう。

電源とコンセントの位置について

まず防滴電源を作る理由をおさらいがてらに紹介すると、今回の水槽ではラックを作って電源を左側にまとめるようにしていますが、右側にあるサンプ用の『水中ポンプの位置』がちょっと遠いため『電源コードを延長』しなければならなくなりました。

電源タップを設置する

そこで最初はこんな感じで『市販の電源タップ』を置こうと思ったのですが、このあたりは配管の真下なので万一水漏れしたらヤバそうな位置でもなります。

なので電源タップ用に防滴カバーなどを作ることも考えましたが、使い勝手などを色々考えている内にいっそのこと『自分好みで電源ごと作ってしまえ!』という結論に至りました。

そんなこんなで、急遽今回防滴電源タップを作りを開始します。

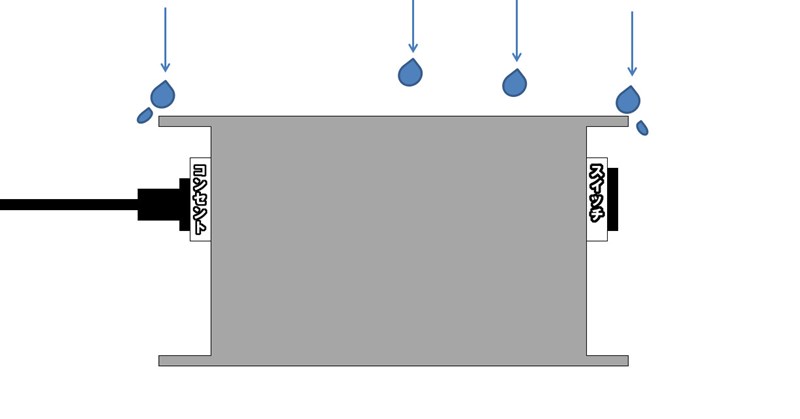

防滴電源ボックスのイメージ

今回の防滴電源のイメージはこんな感じになります。

使いやすさと見た目が良くなるように基本的にコンセント部分は裏側に回してスイッチを表にもってくる作りにします。

防滴としては本当は軒の部分に『返し』があった方が良さそうですが、基本的には配管からは漏れてこないはずなので万一の時の保険のようなものなので直撃しないようにだけにしてあります。

これを防滴と呼んでいいのかはわかりませんが…

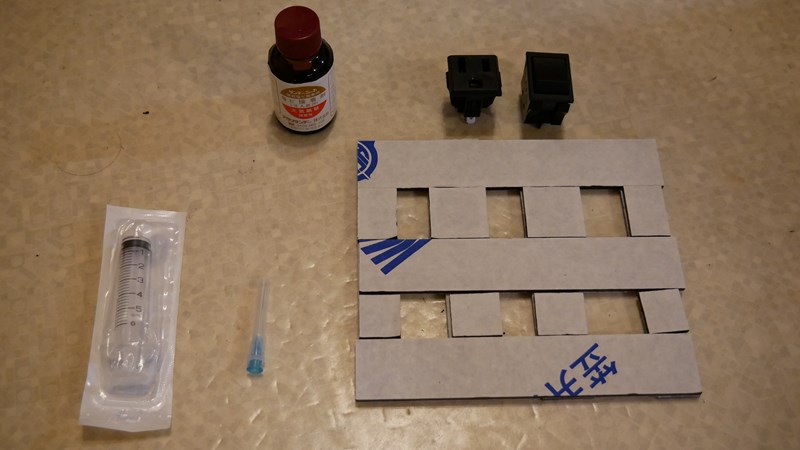

防滴電源の自作

まず防滴電源の前面パネルは『黒い塩ビ板』をカットして組み合わせて『スナップインスイッチ』などが入る『四角い穴のあるパネル』を作ります。

あと一時的に電源が欲しいときに裏側のコンセントに挿すのは面倒なので、常設でない電源用として前面にも3つほどコンセントを用意しておきます。

塩ビの接着はいつもの接着材を使っていきます。

塩ビ用接着材

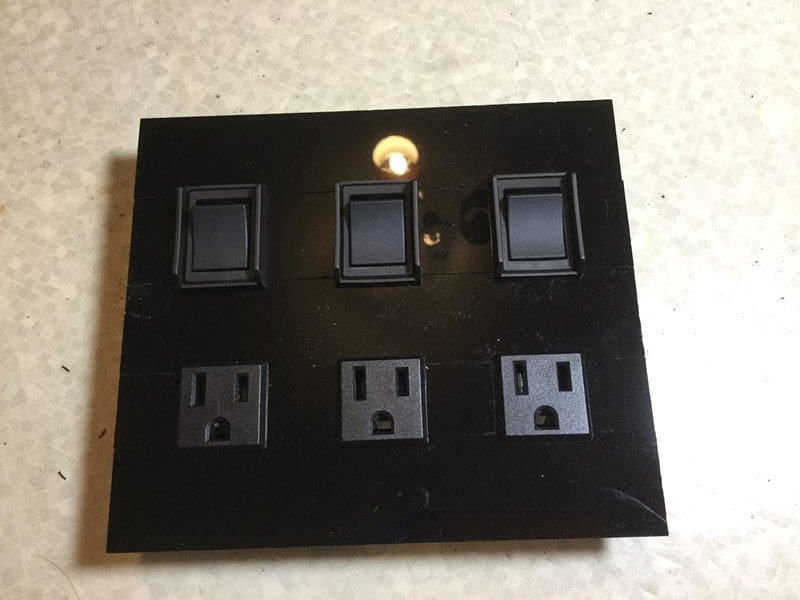

スイッチとコンセントの取り付け

作ったパネルに『スイッチ』と『コンセント』を取り付けてみたところです。

スイッチやコンセントは『適切な穴』であれば入れるだけで取り付けあけられるタイプなのですぐに取り付けられます。

ただ、今回はパネルの厚みがありすぎてしっかり返しがハマらなかったので接着材で固めてたりします。

電源タップ化

あとは適当にボックスを木材作って配線して『電源タップ化』します。

毎度の事ながらタダの電源タップのくせに馬鹿でかくなっています。

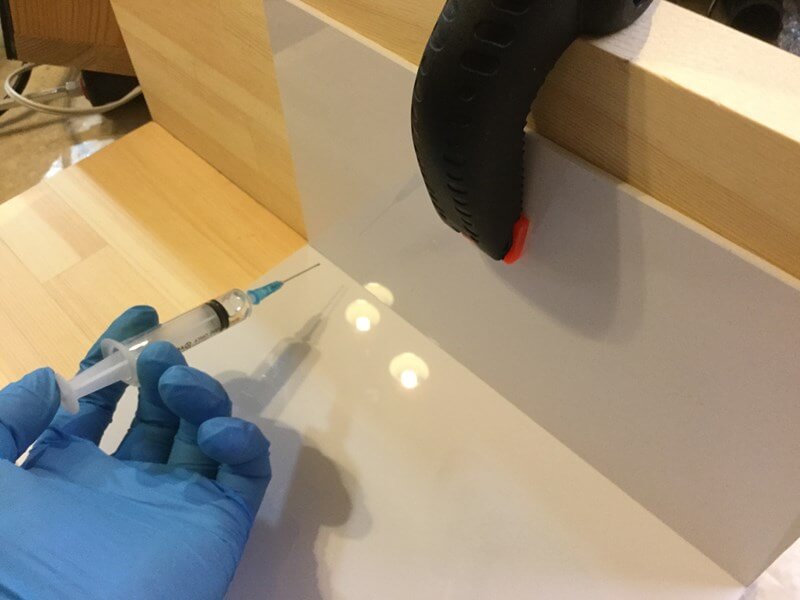

防滴カバーを自作

そしてさきほど作った電源タップの上から被せられるようなカバーを『白い塩ビ板』で作ります。

これが電源の『防滴用の傘』になります。

もちろん塩ビなので水は通しません。

防滴カバーを装着する

作ったカバーには『電源部分』を引き出しを押し込むように中に入れます。

そして裏からもねじ止めをしておきます。

滑り止めの足を付ける

あとは仕上げに裏側に『滑り止め』のシリコンゴム足を貼ります。

これがないとスイッチを押そうとする度に滑ってしまうため重要です。

というわけで、これで電源タップの完成です。

電源増設の材料費

最後に今回の材料費です。

木材などは端材で済ませましたが、それでも前回同様にバカ高い電源タップになりました。

既製品を使えばで半値以下でこと足りたでしょうに…

反省の色なしです。

ラストスパートにむけて

無駄にデカい電源タップですが『配線の目隠し』にもなりそうなので、ゴチャついていないスタイリッシュなキャビネット内を目指している私にとっては好都合です。

さて、これでスッキリしたので次回こそはウールボックスを作っていけそうです。

それではまた!

大型オーバーフロー水槽製作記 NEXT>>流動ろ過用のウールボックスを自作!オーバーフロー水槽製作記!

大型オーバーフロー水槽製作記 BACK<<自作ろ過槽を流動ろ過にするDIY!

大型オーバーフロー水槽製作記 BACK TO TOP<<<大型オーバーフロー水槽の自作!水槽台のデザインや設計図

コメント