JIROです!

今回は前々回製作したサンプの中身とも言える濾過槽部分を作っていきます。

で、今回のサンプは濾過槽部分は流動ろ材が使えるよう少し特殊な形にしていこうと思っています。

それではさっそく参りましょう。

自作流動ろ過の設計

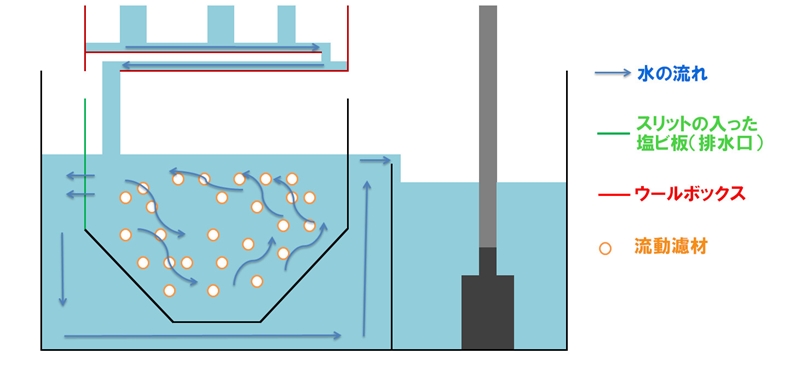

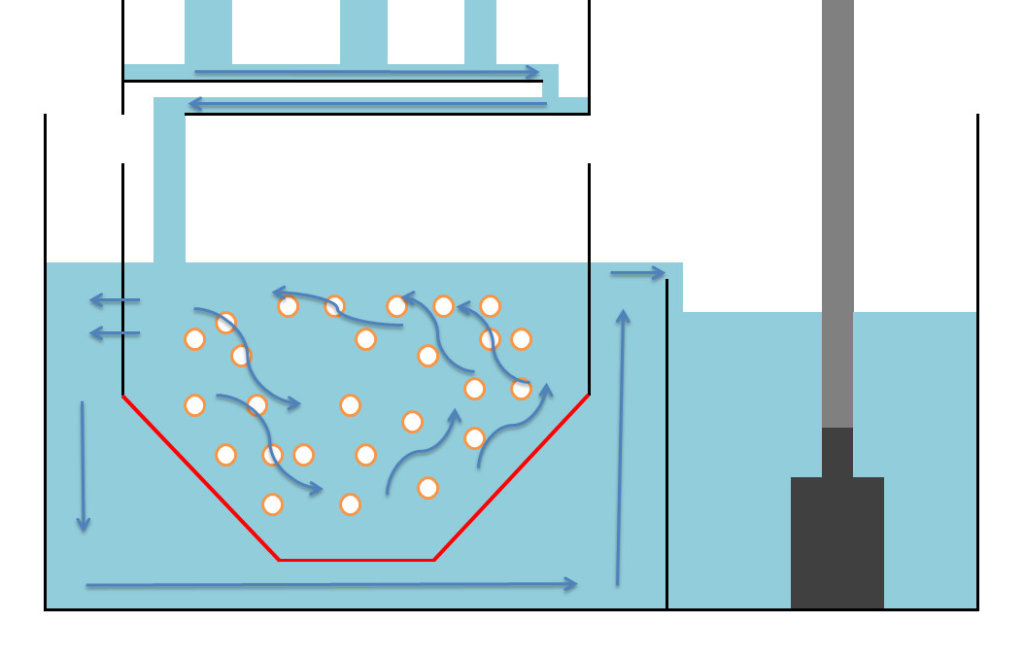

今回作る流動ろ過の概要はこんな感じになっています。

落水する勢いで『流動ろ材を回す』ような感じです。

ちなみに『落水場所』と『濾過槽の出口』の位置が近い理由は、今回使用する流動ろ材が水と同じくらいの比重のタイプのろ材で、そのままだとスリットなどに吸い付いてしまうため、落水する水流で吸い付くスリットをそぎ落すためとなっています。

Comment:一見すると落水からすぐに濾過槽から汚水が出て行ってしまいそうな作りですが、複雑に絡み合う水の流れはそんなに単純ではないはずなので、ここではろ過の効率より機能を優先して設計しています。

流動ろ過部分の製作方法

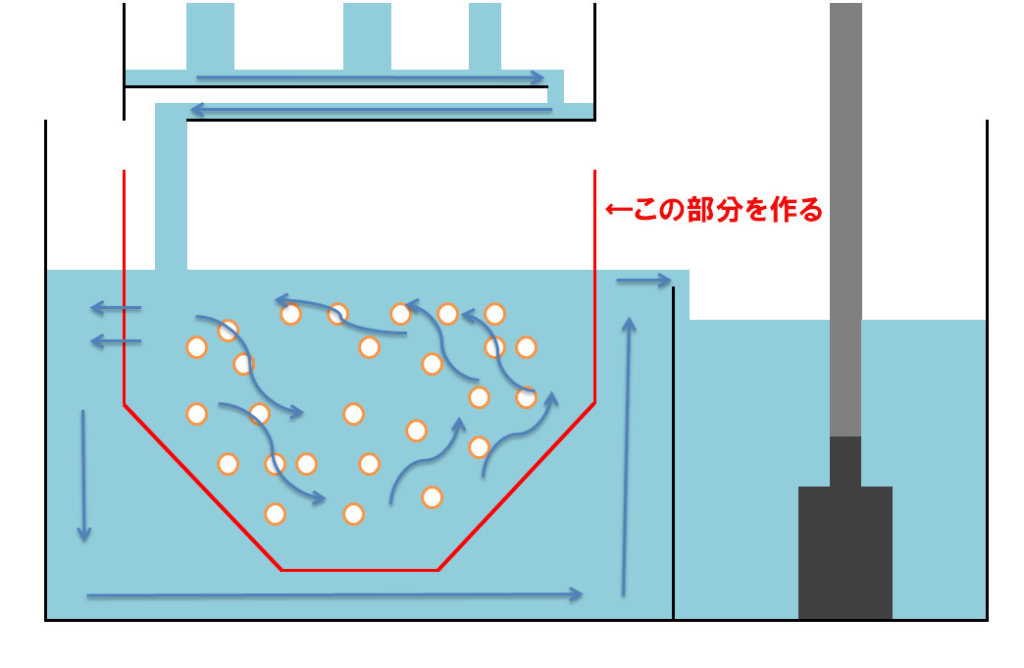

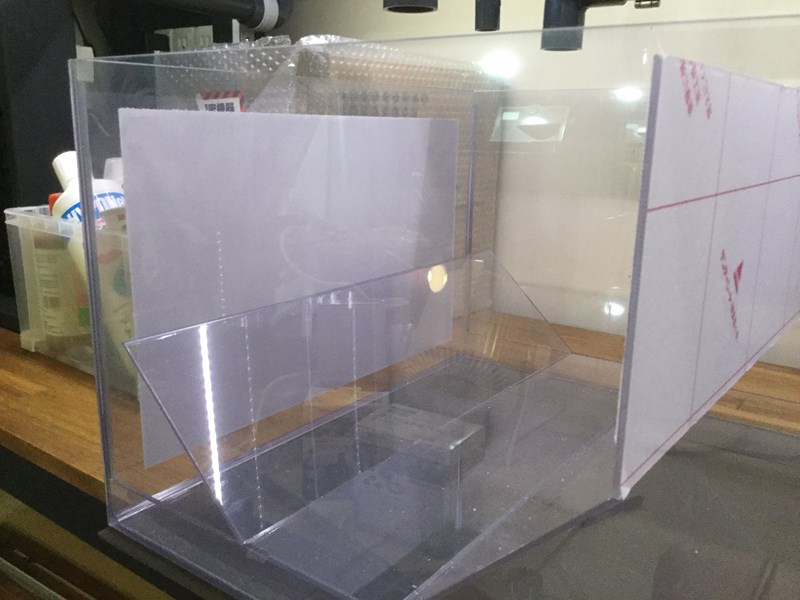

で、サンプ本体はもう作ってあるので、今回はこの『赤い部分』ところだけを作っていきます。

製作イメージ

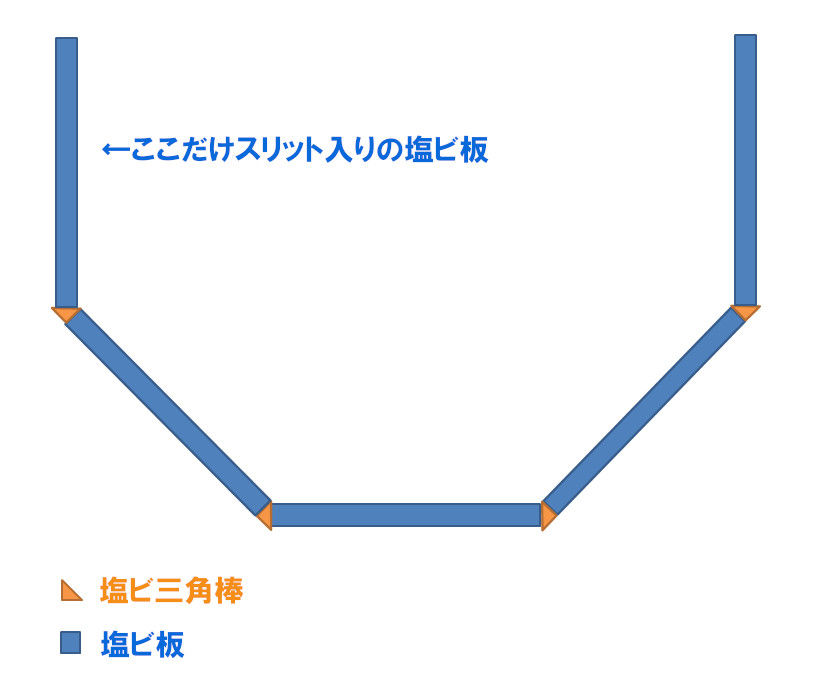

この八角形の底のような部分の製作イメージはこんな感じです。

形を作る時は『つなぎ目に三角棒』を利用して塩ビ板同士を接着していきます。

ちゃんと接着しきれるかどうか怪しい作り方ですが、多少漏れてもサンプ内なので目をつむります。

材料とカット

それでは実際に作っていきましょう。

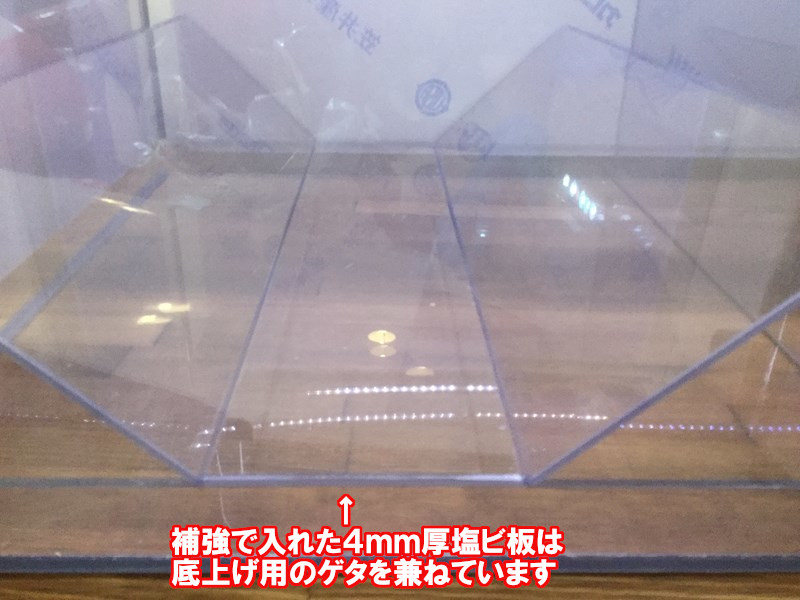

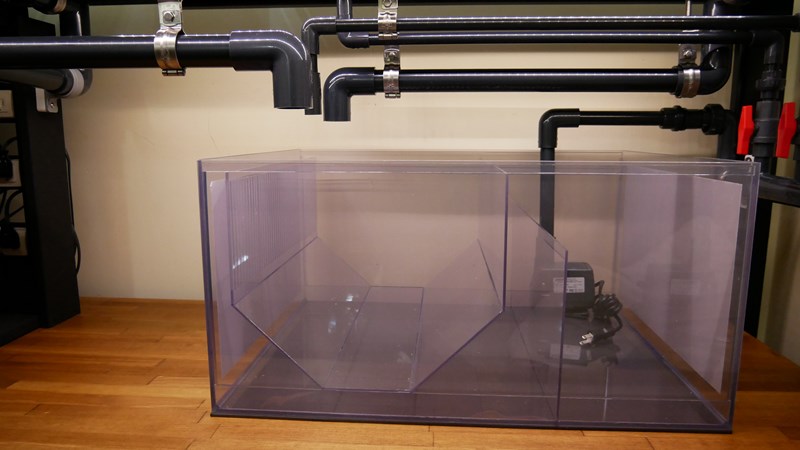

前々回自作した『塩ビのろ過用水槽』がこちらです。

このサンプに先程紹介した流動ろ過部分を追加します。

材料をカット

使用する材料は『3mm厚の塩ビ板』と『3mmの塩ビ三角棒』です。

塩ビ板のカットは毎度おなじみになってきた『スライドソウ』を使います。

まずはこいつで適当なサイズに切り出していきます。

塩ビ板にスリットを入れる

で、切り出せたら次は塩ビ板にスリットを入れます。

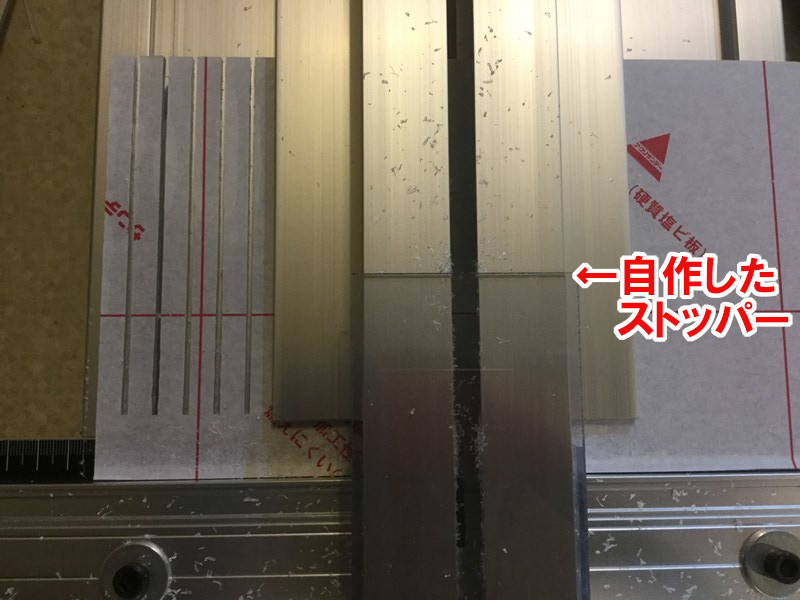

塩ビ板にスリットを入れるのも『スライドソウ』で行います。

スライドソウでスリットを入れる方法は『カットを途中で止める』という方法になります。

なのでここではスリット位置を揃えるために、塩ビ板で『ストッパー』を作っておいて刃が一定の場所で止まるようにしています。

プロクソンスライドソウ

接着と組み立て

塩ビ板のカット作業ができたら次は組立・接着です。

まずは『三角棒』と『塩ビ板』を接着して底の部分から作ります。

底の部分

『底の部分』はサンプ外で組み立ててから中に入れるようにしました。

底の部分をサンプに入れる時はキツキツだったので苦労しました。

ちなみに『底上げ』については補強で入れた塩ビ板で3cmが下駄になって浮くようになっています。

底部分の接着

あとは底の位置を決めて、サンプと底の部分を『接着』します。

そして右側の垂直の仕切りもサンプ内に入れて、傾きなどを確認しながら接着していきます。

スリットを接着する

スリット部分の仕切りは『切れ目』を細長い塩ビ板を接着してから取り付けます。

あとは先ほどと同じようにサンプ内に入れて接着していきます。

簡単フランジの自作

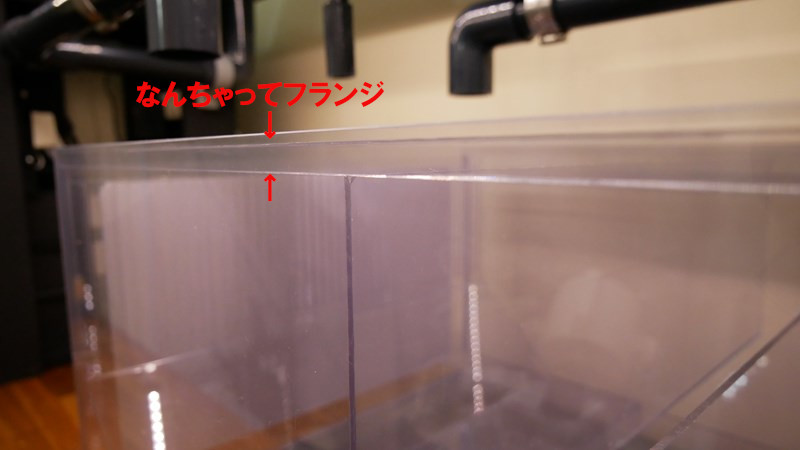

そしてサンプ作りの仕上げに『フランジもどき(ウールボックス&ふた受け)』を取り付けます。

この『フランジもどき』はサンプ本体を自作した時の端材の『細長い塩ビ板4mm厚』を接着するだけです。

受ける部分は4mmしかありませんが、接着面は1cmあるのでかなり強力です。

ウールボックスを置いても全然余裕です。

流動ろ過部分のの材料費

最後に今回の製作費です。

サンプに塩ビ板を追加しただけなので、費用はあまり掛かりませんでした。

前々回作った『サンプ本体 』 と今回の 『 流動ろ過部分 』 を合わせてもトータル6884円です。

自作しても高くなることが多いので、私にしては珍しく『安上がり』にできました。

流動ろ過の自作ろ過槽完成

というわけで、今回はここまでです。

次はいよいよウールボックスですが、自作ならではのアホなやつを作ろうと思っています。

そしてウールボックスが完成したあかつきにはようやく私のアクアリウムが始まりそうです(現在製作開始から約11か月目)。

それではまた!

大型オーバーフロー水槽製作記の次に進む>>OF製作記!水槽台キャビネット内に防滴自作電源DIY

大型オーバーフロー水槽製作記の前に戻る<<塩ビ管で集中濾過の配管をする自作オーバーフロー水槽!

大型オーバーフロー水槽製作記の先頭の記事へ戻る<<<大型オーバーフロー水槽の自作!水槽台のデザインや設計図

コメント

こんにちは。

私も流動ろ過器をサンプに沈めて遊んだりしています。

濾材はどんなものを選定しるのでしょうか、楽しみです。

ところで、流動ろ過部はサンプに接着ですか?

掃除の際や今後の拡張時なんかが気になりました。

こんにちは!

tetsuyaさんもOFで流動ろ過を楽しんでおられるのですね!

とても興味があります!

ろ材はどノーマルなチャームのバイオビーズを使用する予定です。

もっと安く上がる流動ろ材があればいいのですが…

流動ろ過部分はサンプに接着しちゃってます。

ろ過槽の掃除は、想定では一番下に溜まるであろう澱を水替えのついでに

たまに吸い出すだけで済ませる目論見です!

ズボラなので、あわよくば掃除しないつもりです(笑)