JIROです!

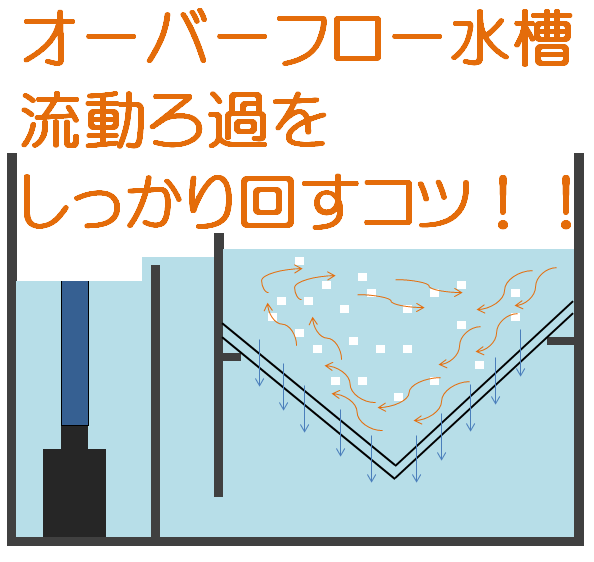

今回はオーバーフロー水槽で落水する力を利用した流動ろ過を自作する時の『ろ材をしっかり流動させる』ためのポイントなどを紹介します。

それではさっそく参りましょう。

使用するろ材

まず今回紹介する落水式で使用する流動ろ材はチャームから出ている『バイオビーズ』を前提とします。

バイオビーズは比重が水に近いため、落水する勢いで流動しやすいろ材となっています。

バイオビーズ

水流を使った流動ろ過の仕組み

今回紹介する流動ろ過の主な仕組みは『ウールボックスからの落水の勢いを利用する方法 』になります。

専用の動力源を用いて流動ろ材を動かすのではなく、既存の循環する水の流れを利用する方法です

実際に試してみた形を2つ紹介します。

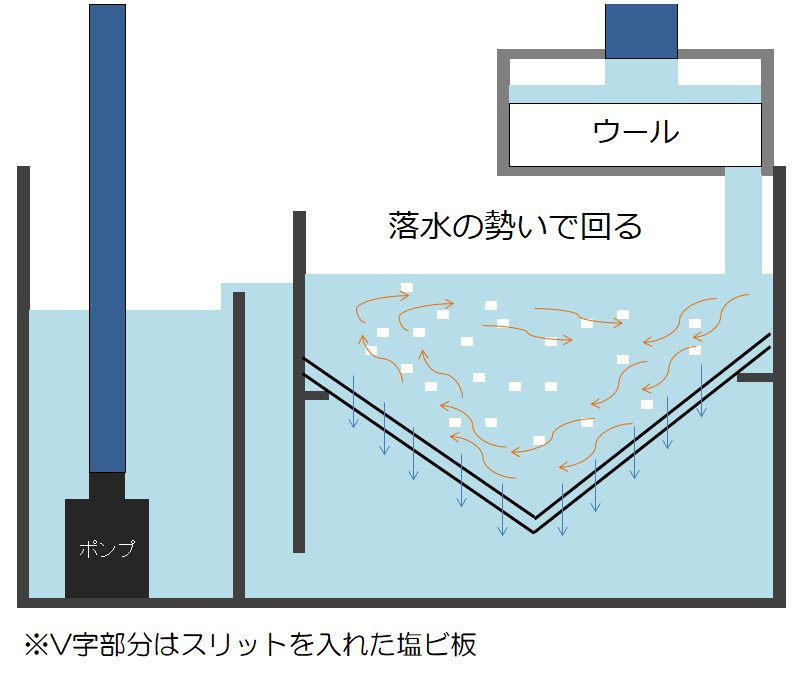

流動ろ過の仕組み参考例1

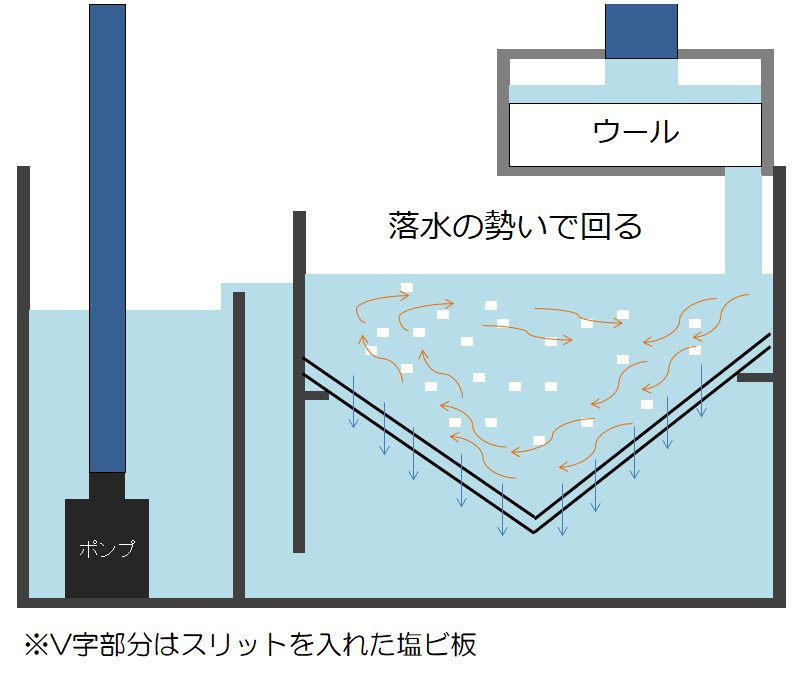

まず1つ目はV字のスリット底の濾過室を作り、落水する勢いで流動ろ材を動かす方法です。

ウールボックスからの落水は回転する方向性を作るために、片側に寄せて排水しています。

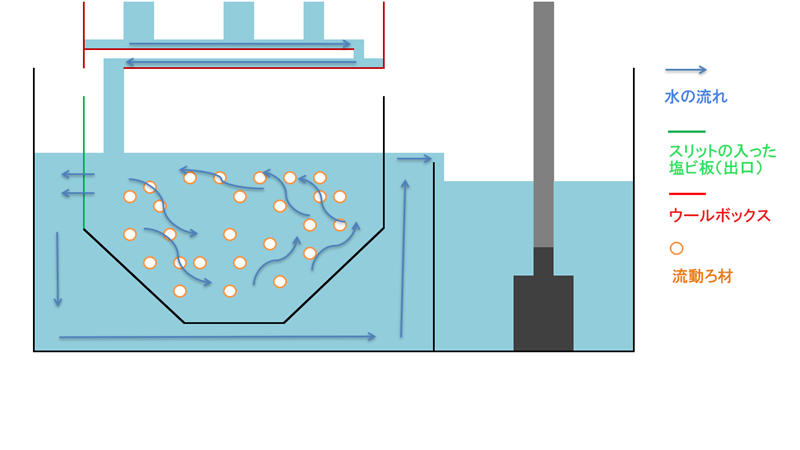

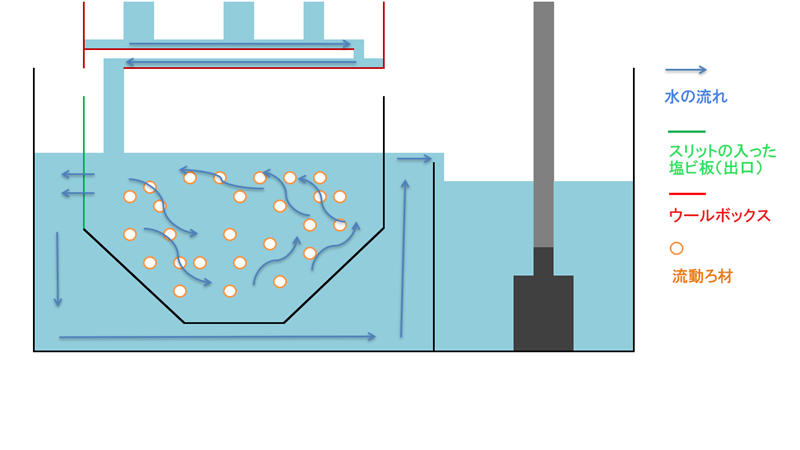

流動ろ過の仕組み参考例2

2つ目も基本は同じですが、形を変えてみた例です。

どちらもウールボックスからの『落水を寄せる』ことによって回転する水流を生み出しています。

Tips:ここで落水を排水スリット側に寄せているのは、排水スリットに吸い付くろ材を散らすためにしています。

設計や自作のポイント

それでは紹介した方法を自作や設計する時のポイントについて紹介します。

ここでは『なるべく多くの流動ろ材を動かす』という事を目指して設計していきます。

1.ポンプの流量は多い方がよい

まず落水を利用した流動ろ過では、ポンプの流量が多い方がろ材が動きやすくなります。

ポンプの流量は回転する水流の強さに直結するため、できれば少し大きめのポンプをつけたいところです。

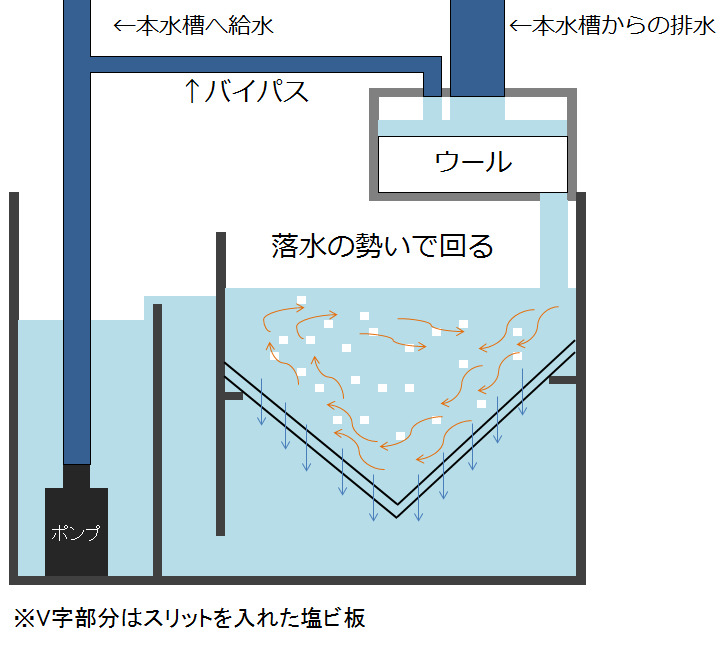

飼育水槽へ給水する流量が大きくなりすぎる場合は、『バイパス』などを設けて流量を調節します。

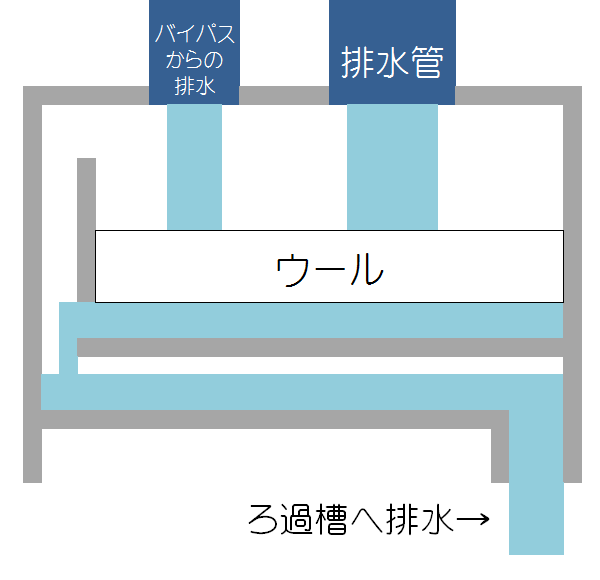

バイパスを作る

バイパスは落水する力に利用するため、ウールボックスに戻すように作ります。

バイパスを作っておくと、流動させるために必要な流量を確保しつつ、飼育水槽への流量を自由に調節できるようになります。

Tips:給水側だけでなくバイパス側に調節バルブ等をつけておきます。水は低いところに流れやすいためバイパス側が全開だと飼育水槽側への給水が少なくなる可能性があります。

大き目のポンプってどのくらい?

個人的な経験則ですが、金魚水槽S~Mサイズをサンプに使用した場合でもエーハイムのコンパクトオン1000(400~1000L/h)を使ってちょうど良いくらいです。

サンプのサイズを考えると、過剰な流量に感じますが、より安定して濾材が回ります。

2.水路の幅

水流の強さと関係するのが水路の幅です。

ポンプの流量が多くても、幅が広いと水流が弱くなりやすくなります。

基本的にサンプはあまり幅広にしないほうが流動させるのが簡単です。

3.水の落差

ウールボックスからの排水に落差があった方が流動しやすくなります。

万一落差が無い作りになると、ろ材が流動しにくくなる可能性があります。

4.落水する水の偏り

落水に偏りがあると、流動ろ材が勢いの少ない方に偏って留まる事があります。

なのでウールボックスから均一に落水するように傾きが出無いように製作します。

しかし、ウールボックスに傾きが無くても落水が偏る場合が多いです。

それは排水管の位置や、各排水(バイパスなど)の流量のバランスが整わないのが主な理由です。

その場合の解決策としてウールボックスの排水に工夫をします。

排水までの距離を稼ぐ

工夫の具体例は、ウールボックスから落下までの道を1段増やし、排水までの距離を稼ぐなどします。

落水までの距離が伸びたことにより、水がある程度整流されて落水するようになります。

Tips:この水路の高さ(または出口)を狭く作ることで、さらに偏り減らすことができます。

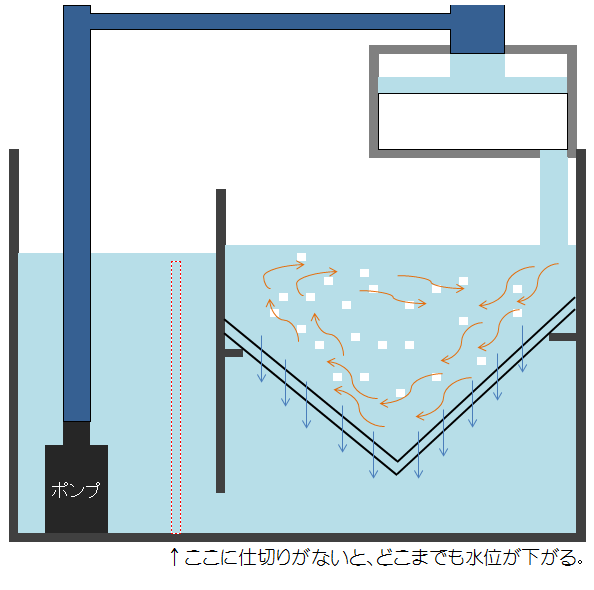

5.水位を安定させる。

回転する水流を安定させるために、ろ過室の水位を固定しておきます。

上図のように仕切りがない場合、濾過槽内の水位が不安定になります。

Tips:仕切りをつけた場合、ポンプ室の容量が少ないと水位の下げ幅がおおきくなるので、夏場の蒸発など見込んで余裕のある設計をしましょう。

水位を安定させた方がよい理由

仕切りをつけて、その水位でしっかり回るようにセッティングすれば、いつでもよく流動してくれます。

しかし、水位が変動する場合は、良く回る水位があったり、回らない水位があったりと、流動の仕方にバラつきが出やすくなります。

また水位が下がって、濾材が乾くようなことがあると、濾材が性能を失い、沈まずに浮くようになる事あります。

6.スリットについて

実際に自作するとなると、スリットの間隔や深さをどの程度いれれば良いか疑問になると思います。

これについては確証がないので、私の経験談をご紹介します。

V字底の場合

私の場合、V字底の濾過槽であれば、Vの両面に1cm間隔でなるべく長くスリットを入れています。

金魚水槽Sサイズ以下では大体これでうまくいっています。

ただ、大きくなった場合は状況が変わるかもしれません。

八角形底の場合

スリットは多めよりかは少な目のほうが良いかもしれません。

もちろん、流量に対して排水が少なすぎると溢れてしまうので困りますが、排水が多すぎると、濾過槽内の濾材を回転させる水流が弱まる可能性があります。

ただ、このあたりはどちらの方法にも言えることですが、使用するポンプの流量との関係もあるので、一概には言えなさそうです。

しかし、ほとんどの場合はスリットの入れ方で、そこまで大きな問題になることはないので、極端にならないようにスリットをいれてみてください。

7.流動ろ材以外の生物ろ過は使わない

流動ろ過のポイントではないのですが、生物ろ過のための濾材は流動ろ材以外使わないほうが個人的にはよかったです。

なぜなら、せっかくメンテナンスフリーの流動ろ材なのに、場所があるからと言って、普通の濾材をいれると、そのろ材を洗う手間が増えてしまうからです。

流動ろ材だけで生物ろ過は十分間に合うので、場所が空いてても、何もいれないほうが流動ろ過の恩恵を受けれます。

流動ろ過の注意点まとめ

1.ポンプの流量は多めが良い!

2.濾過槽の幅は狭い方が水流アップ!

3.水の落差がないとまずいので注意!

4.落水する水の偏りに注意!

5.流動させる濾過槽は下限水位を決められる場所がいい。

6.流動ろ過のスリットは適当な数で多分大丈夫。

7.流動ろ材以外の生物ろ過を使わない。

終わりに

あまり情報が無いので個人的な経験談と感覚による意見ばかりですが、これから作る人の少しでも参考になればと思います。

色々ご紹介しましたが、図らずともクリアされる項目も多いので、気にせずに作っても案外流動するとも思います。

以上、オーバーフロー濾過槽内で流動ろ過をする時の個人的ポイントでした。

※また気付いた点があれば、追加していきたいと思います。

それではよいDIYライフを。

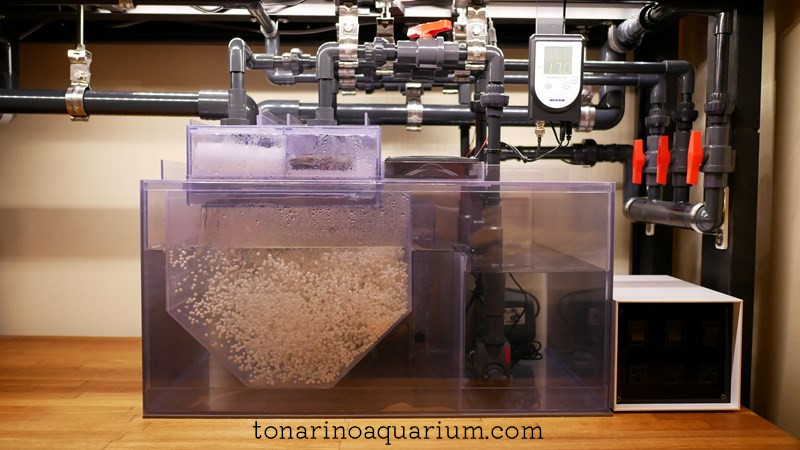

流動ろ過の設計を検証をしたときの様子です⇒流動ろ過をオーバーフロー水槽で設計!濾過槽の自作実験と検証!

コメント