JIROです!

オーバーフロー水槽を作り始めて1年以上が経過しましたが、ようやくウールボックス作りまで辿り着きました。

ここが終わればほとんどオーバーフロー水槽もほぼ完成と言えると思います。

というわけで、さっそく作っていきましょう。

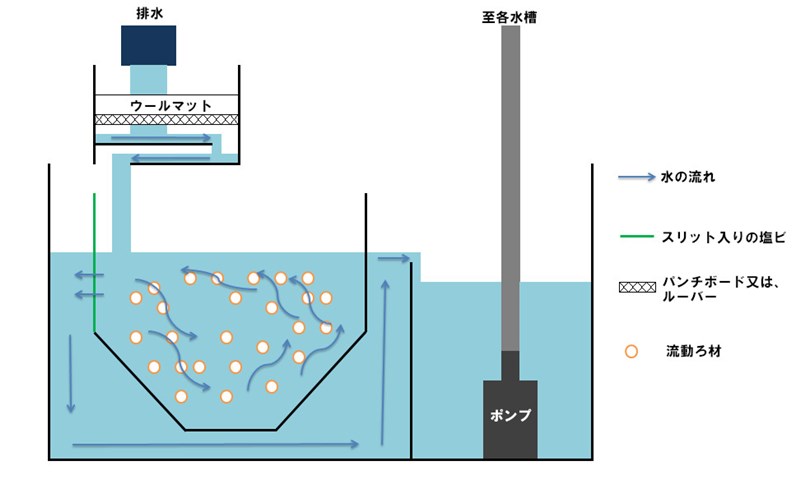

今回の流動ろ過の設計

まず今回作るのサンプをおさらいしておくとこんな感じの流動ろ過になります。

ポイントとしてはウールボックスから落ちる水は『ろ材を回す動力』にもなっているところです。

なのでウールボックスはウールマットのためだけでなく流動濾材を上手く回す為に『水を偏りなく落とす器具』にする必要が出てきます。

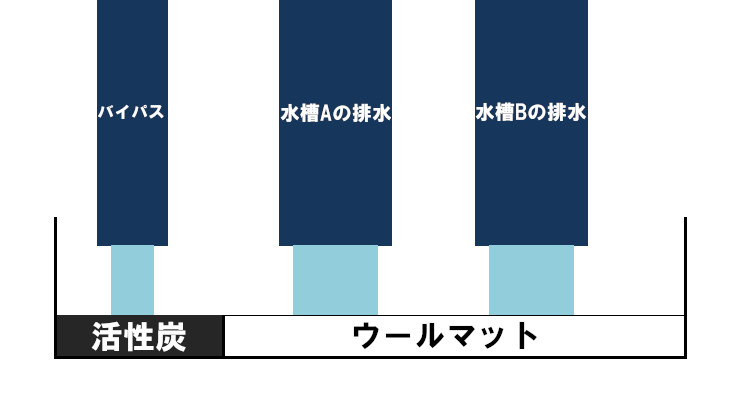

偏りが出る理由について

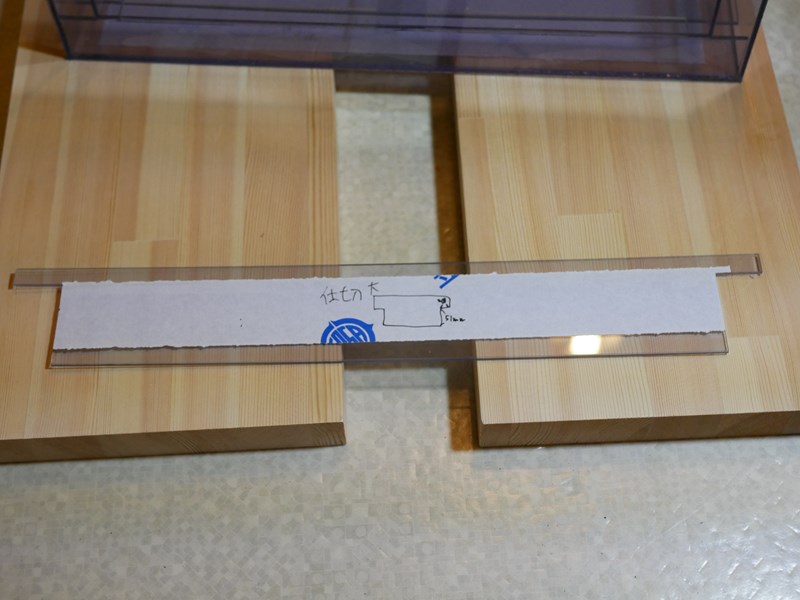

特に今回のウールボックスはとても幅広で横から見ると画像のように『3本の排水管』があり、各排水の水量は完全にバラつくので偏り無く排水するのが難しくなります。

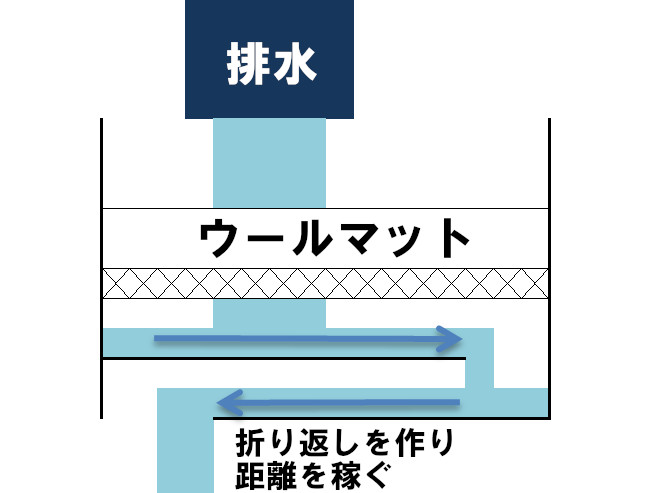

ウールボックスの設計

そこで落水の偏りを無くすための対策の1つとして、このウールボックスでは落水までの距離を稼ぐことで整流効果を狙います。

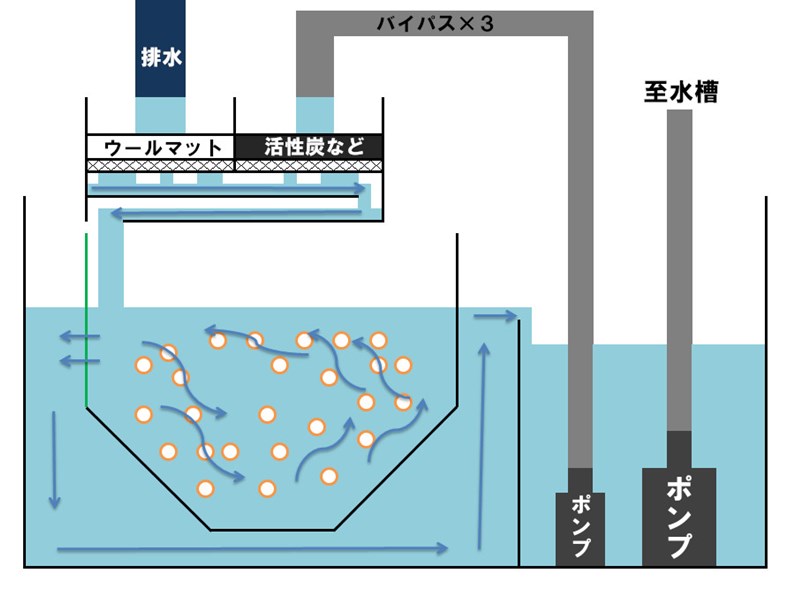

真・ウールボックス設計

ただ、落水までの距離を稼ぐだけでは到底偏りを無くせないのは目に見えていたので、最終的にはこんな感じでウールボックスに排水する専用のポンプを1つ追加することにしました。

このウールボックスに直結するポンプからの排水も『3本に分岐』させることにより、落水に偏りがどちら側に出ても流量を調節することで偏りを解消できるというイメージです。

またそもそもですが、『幅広のウールボックス』だったのでポンプ1つだと落水を動力として使うには流量的にも厳しかったので一石二鳥です。

あとこのポンプの排水場所を活性炭などの『化学ろ材用』にすることで、ウールマット並に簡単に化学濾材を交換・使用できるようになったりもしているので一石三鳥くらいかもしれません。

製作

さて、それでは『ヘンテコなウールボックス』を作る為の長々とした言い訳が終わったので製作開始です。

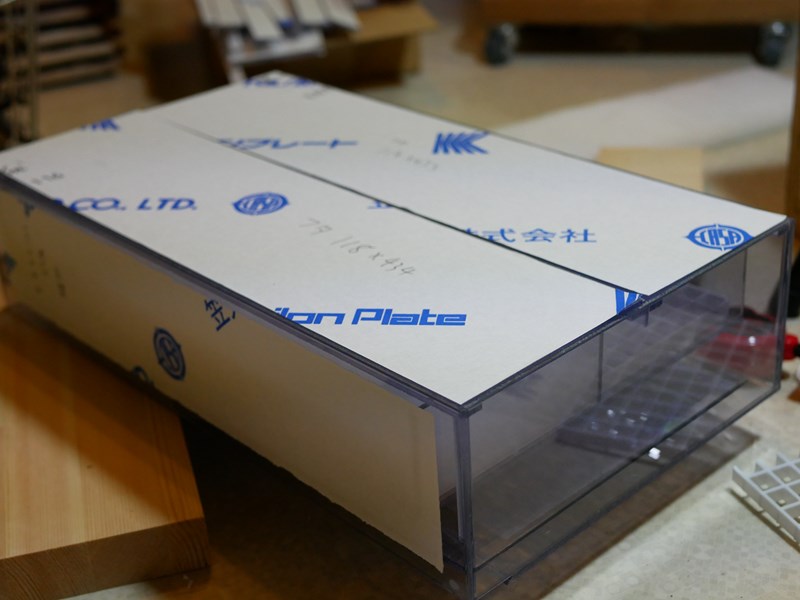

まずはウールボックスの材料となる『塩ビ板』をおなじみのスライドソウでカットしていきます。

材料のカット

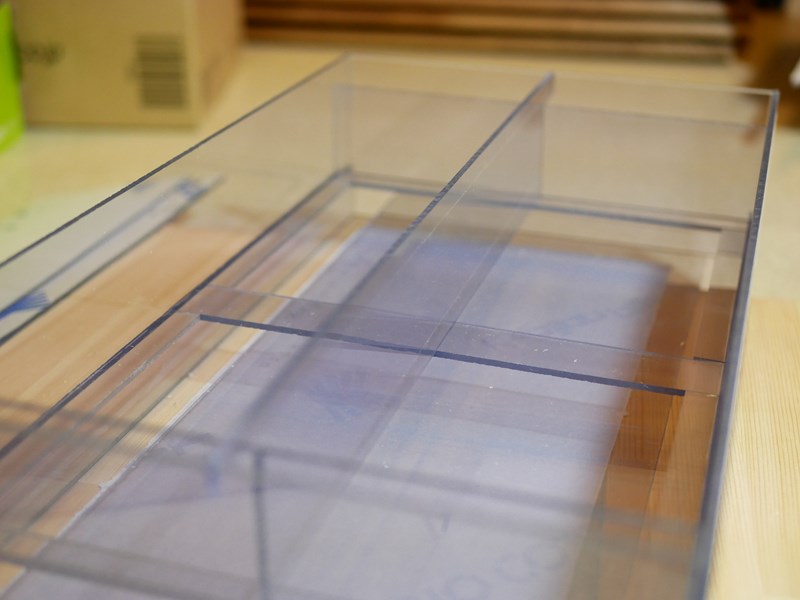

というわけで、こんな感じにカットできました。

今回のウールボックスは大きい上に少し複雑だったので使った材料は塩ビ板『45cm×30cm(3mm厚)』を『5枚分』にもなりました。

これだけの量のカットになると、お店にカットしてもらうのは金額的にも指示を出す手間的にもやっかいになるので、自分でカットする利点が大きくなってきます。

スライドソウ

組立

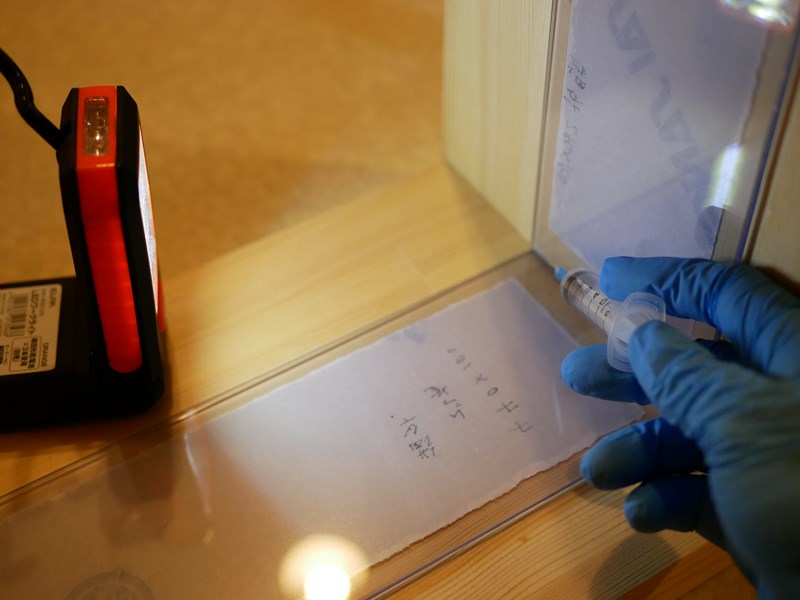

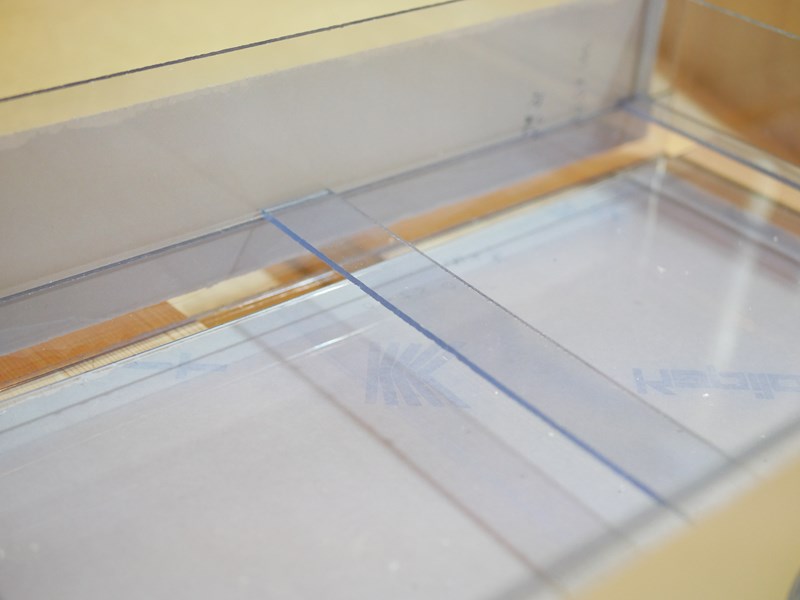

塩ビ板の組み立ては貼り合わせて『シリンジ』などを使いで接着剤を吸わせるように接着面に流し込みます。

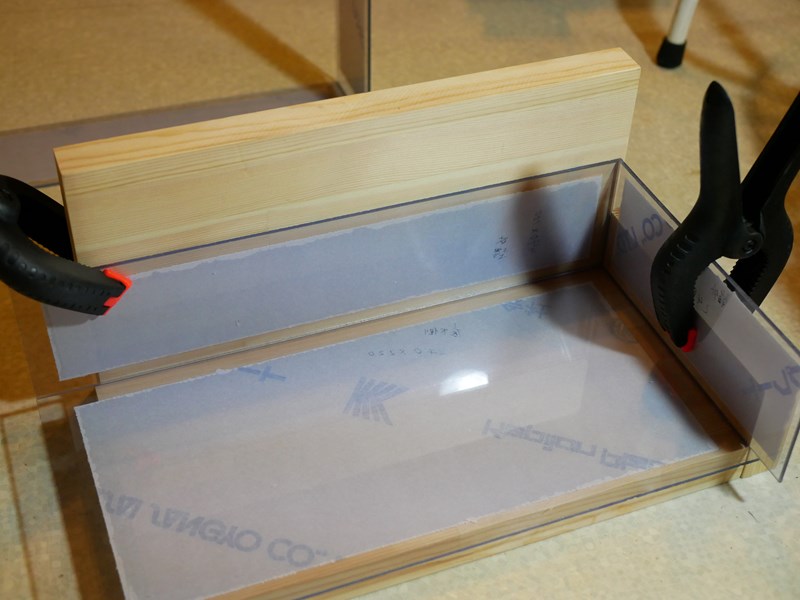

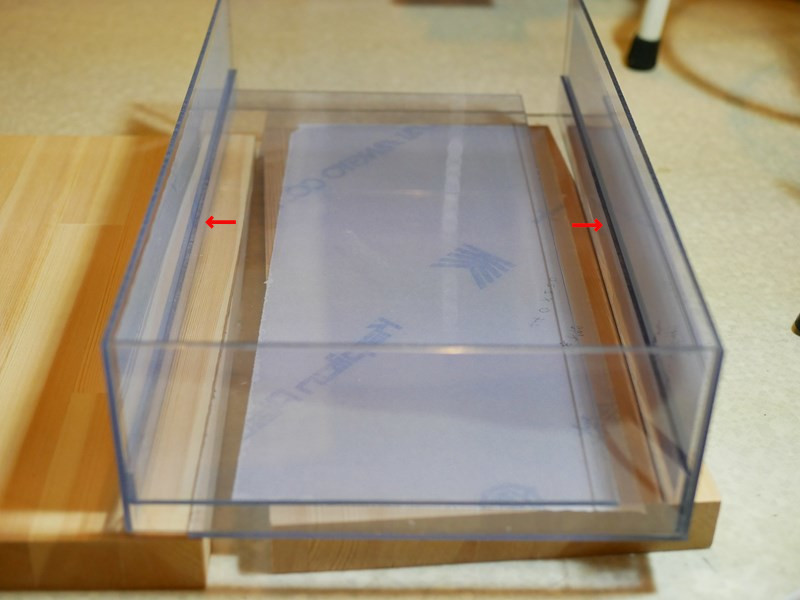

反りが出ているパーツは真っ直ぐの板とクランプで『矯正』しながら接着していきます。

ここからはひたすら組み立てです。

ルーバーの設置

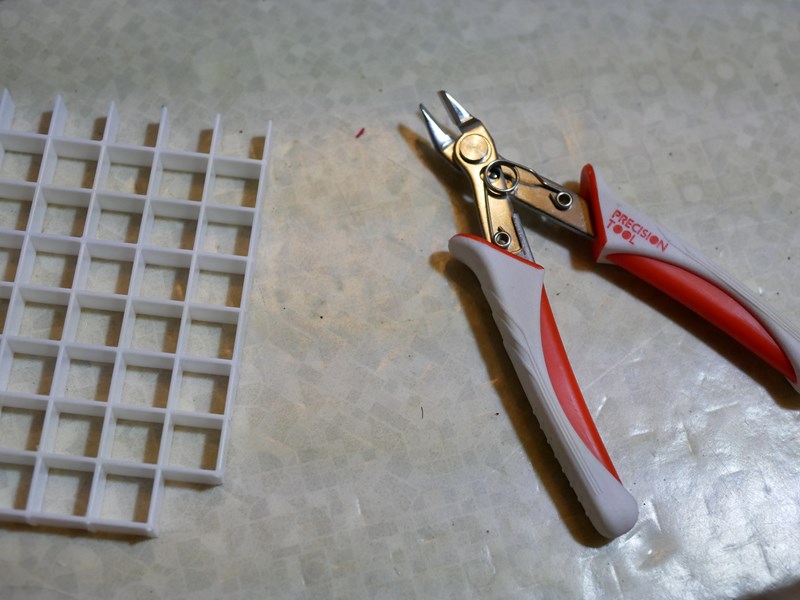

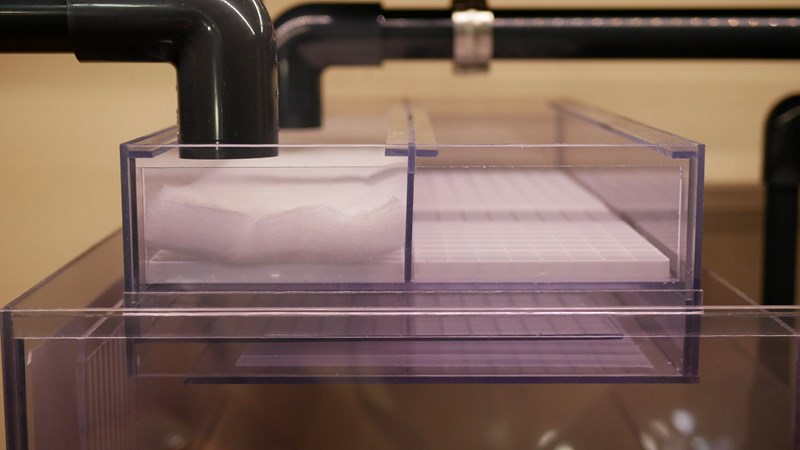

ウールマットを受けるところはセリアで売っていた『メッシュボード』を使います。

安い上に『ニッパー』で簡単にカットできて便利なので、セリアには永久に販売し続けて欲しい商品です。

ウールマットしいてみた

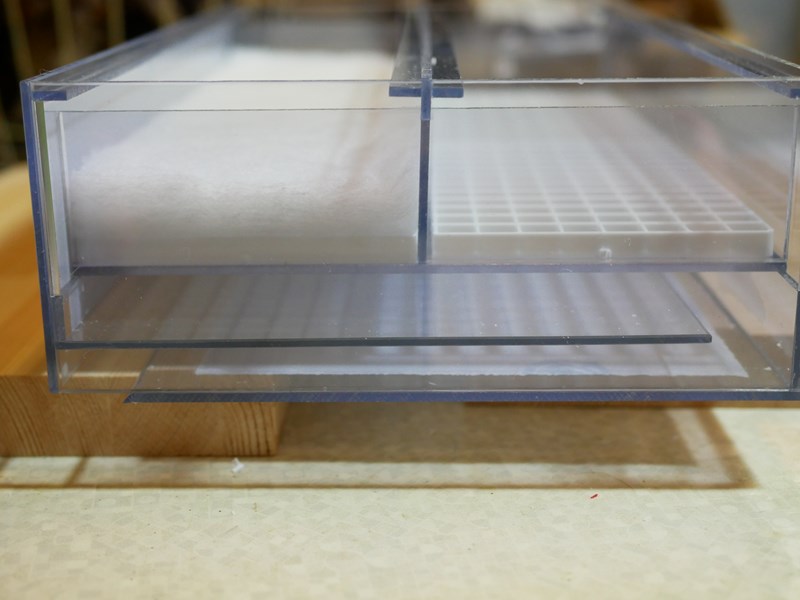

メッシュボードにウールマットを敷いてみました。

ウールマットの『上部のスペース』がめちゃ狭いです。

こんな薄いウールボックス見たことありません。

これも全て『配管スペース』をギリギリに設計してしまった呪いです。

ウールボックスのフタ

ウールボックスのフタに関しては、カットはしてありますが『配管』との兼ね合いもあるので、排水パイプ用の穴は後であけるようにします。

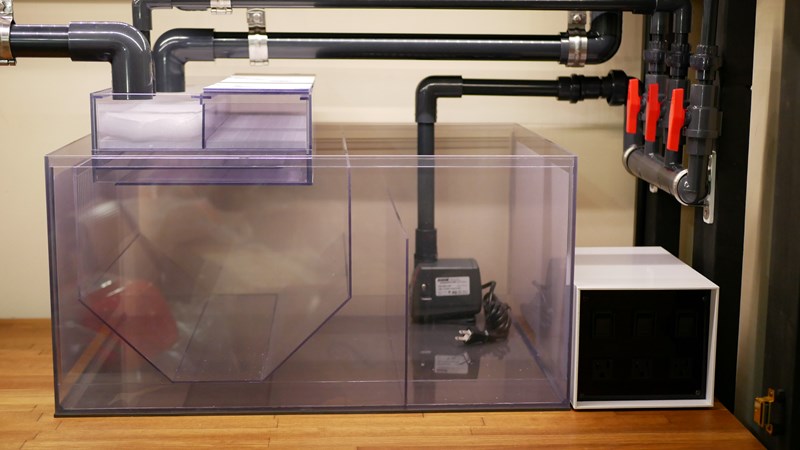

ウールボックス完成

あとは最後にウールボックスを水槽に引っかけるためのフックを接着しておきます。

そしてウールボックスを乗せてみると…

色々とギリギリでしたが、なんとか収まりました。

これで変則的な『ダブルのサイズの趙扁平ウールボックス』の完成です。

今回の材料費

それでは毎度恒例の今回の材料費です。

労力と時間は掛かりましたが、費用自体はかなり安上がりで抑えられました。

これぞDIYの醍醐味です。

終りに

『ウールボックスを作ろう!』と思ってから、待っていた『ゲームのβテスト』や友達からの『ガサガサのお誘い』でなかなか作業が進まなかったのですが、なんとかウールボックスが完成しました。

あとは『もう1つのポンプ』と『配管』を追加して、『フタ』などを完成させればガチでオーバーフローが完成しそうです。

それではまた次回!

大型オーバーフロー水槽製作記 NEXT>>流動ろ過式自作オーバーフロー水槽システム完成!

大型オーバーフロー水槽製作記 BACK<<OF製作記!水槽台キャビネット内に防滴自作電源DIY

大型オーバーフロー水槽製作記 BACK TO TOP<<<大型オーバーフロー水槽の自作!水槽台のデザインや設計図

スライドソウ

コメント