JIROです!

オーバーフロー水槽は高価ですが、自作も交えると費用をグッと抑えることができます。

というわけで、今回はオーバーフロー水槽の自作について詳しく紹介していきます。

それではさっそく参りましょう!

お約束:DIYは自己責任です。安全には十分注意して作業して下さい。

オーバーフロー水槽を作る前に

まずオーバーフロー水槽を自作すると言っても、『シンプル』なものから『複雑』なものまで様々なタイプの水槽があります。

しかし、よほど特殊なものでなければオーバーフロー水槽の複雑さに関わらず『必要となる工作』について大きな違いはほとんどありません。

つまり『必要な道具』や『作業内容』さえ分かれば、ほとんどのタイプのオーバーフロー水槽を作れるようになります。

なので、ここでは様々なオーバーフロー水槽の自作に対応できるよう、『各パートごと』に必要となる工具や作業について紹介をしていきます。

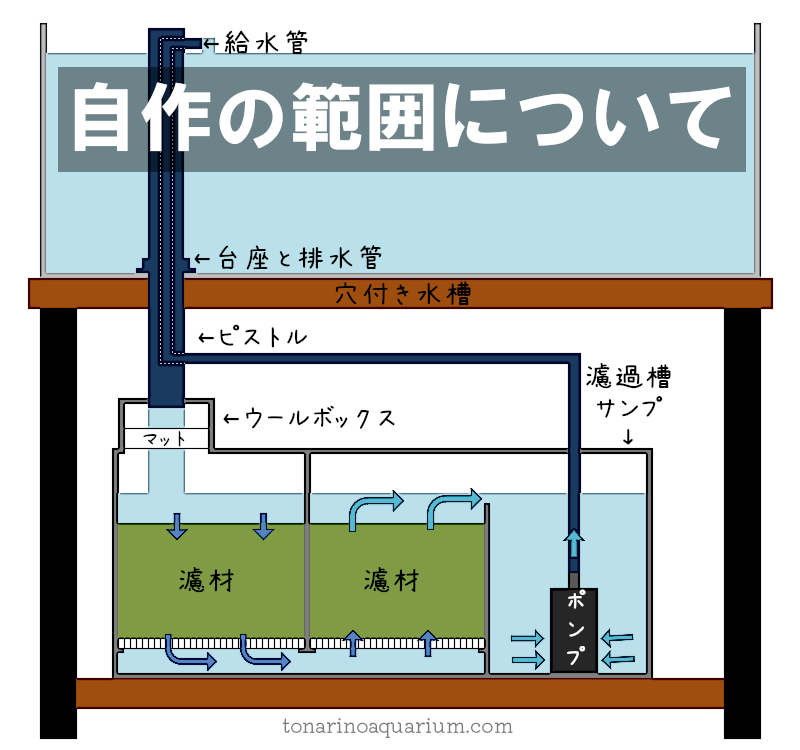

自作の範囲について

今回紹介するオーバーフロー水槽のDIYの範囲は大きく分けて『水槽の穴あけ』・『台座・排水管』・『ウールボックス』・『サンプ(ろ過槽)』・『給水管・ピストル』などになります。

水槽台についてはコチラで詳しく紹介しているので、ここでは割愛します。

もちろん全てを自作する必要は無いので、まずは出来そうな作業から気軽に始めてみるのがオススメです。

また自作に頼りすぎると時間が掛かりすぎてしまうので、『既製品』も織り交ぜて『時間』と『コスト』のバランスを取ってみて下さい。

※オーバーフロー水槽の仕組みや機能・名称について、よく分からない場合はこちらのブログで大体確認できます。

↓OF水槽の仕組みやメリット・名称など紹介↓

水槽に穴をあける

それではまず水槽に穴をあけるDIYから紹介していきます。

水槽に穴をあける作業には『電動ドリル』などの電動工具が必要になります。

そして電動ドリルに装着する『先端工具』は水槽底面の材質によって変更します。

水槽底面の材質は主に『ガラス』か『樹脂(プラスチック)』の2種類になります。

Tips:ここで水槽にあける穴のサイズは使用する配管(台座)に合わせる必要があります。

電動ドリル

ガラスの穴あけ

まずガラス水槽に穴をあける場合は、電動ドリルに『ダイヤモンドコアドリル』を装着して穴をあけます。

コアドリルの作業ではガラス面で滑るため必ず『ドリルガイド』を使用して作業します。

またガラスに穴をあける時は水を掛け流すなど『冷却』しながら『低速回転』で力をあまり入れずにゆっくり時間をかけるつもりで作業します。

…ガラスの穴あけ DIY難易度:★

ダイヤモンドコアドリル

コアドリルガイド

樹脂への穴あけ

次にフレーム水槽など底面の材質が樹脂の場合についてです。

この場合はプラや木工用などの『ホールソー』で穴をあけることが出来ます。

これらのホールソーは『アクリル』や『塩ビ』の水槽でも穴あけ可能ですし、『水槽台』にも穴をあけれるので様々なサイズで取りそろえておけるセットがオススメです。

※ホールソーにはセンタードリルがあるため、ガイドなしで穴あけ作業できます。

穴あけについてさらに詳しい紹介はこちらでしています→水槽に穴をあけるDIYまとめ!

…樹脂の穴あけ DIY難易度:★

ホールソーセット

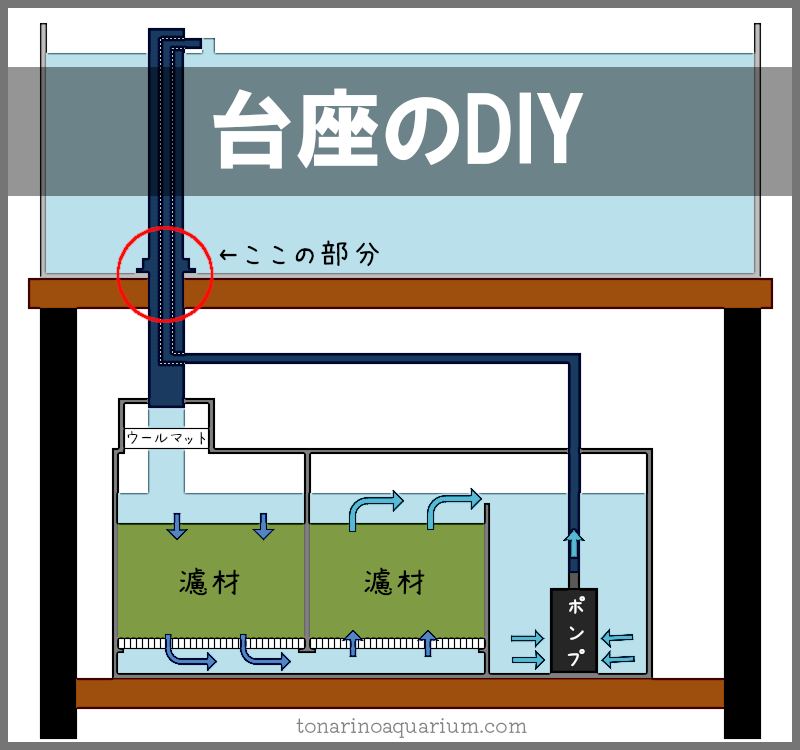

台座のDIY

そしたら続いては水槽の穴に取り付ける台座のDIYについて紹介します。

台座は『シリコンで取り付けるタイプ』が一般的ですが、水道用品を代用して『シールテープとパッキンで取り付ける方法』もあります。

※取り付け方法は実際に使用する台座の取説に従って下さい。

オーバーフロー台座の接着

まずシリコンで接着する場合は、『シリコン接着用で販売されている台座』にシリコンを塗って水槽に貼り付ければ2~3日*で注水できるようになります。

基本的には取り外しできませんが、安全性の高い強力な取り付け方法です。

※実際に使用するシリコンの取説に従ってください。

…費用の目安:4000円~

…シリコン台座 DIY難易度:★

台座

シリコーンシーラント

水道用品で台座を作る

次に台座を水道用品で代用してパッキンなどで取り付ける方法を紹介します。

台座の代用は一般的な塩ビ配管継手の『水栓ソケット』と『バルブソケット』を組み合わせることで可能になります。

この継手同士はネジの要領で接続することができます。

取り付け方法

これらの継手を水槽に取り付ける場合はネジ部分に『シールテープ』を巻き、水槽に接地する両面に『パッキン』を付けて防水すると取り外し可能な台座として利用できます。

また取り外さない場合はさきほど同様にシリコンで防水して取り付けることも出来ます。

この台座の代用DIYは『費用が数百円』で済むので、穴あけと合わせてやればオーバーフロー水槽の『コストダウン』に大きな効果があります。

…費用の目安:500円~1000円

…ソケット台座 DIY難易度:★

※パッキンとシールテープで防水する台座DIYの詳細はこちらで紹介しています。

↓オーバーフロー水槽の台座DIY↓

フロー管の取り付け

台座にはさらに排水管となるフロー管を取り付る必要があります。

このフロー管にはアクリルという選択肢もありますが、『水道用の塩ビ管』が安価に使えるのでオススメです。

また塩ビ管だと長さ調節は『塩ビ管カッター』などで簡単に行えます。

長さ調節したフロー管の高さはそのまま『水槽の水位』とも言えますが、ポンプを稼働させると『実際の水位』にはフロー管の位置より少し*高くなることに注意します。

※1~2cm

…費用の目安:200円~円

…フロー管 DIY難易度:★

塩ビ管カッター

フロー管と台座の接着について

フロー管と台座は材質が同じ塩ビ同士であれば『専用の接着材』で固定することができます。

ただ接着すると2度と外せないため、今後の水位変更・メンテナンスなどと、リスクのバランスを考慮し各々で『接着あり・なし』は判断することになります。

フロー管と台座は塩ビパイプであれば、ちゃんと差し込めば『接着無し』でも何もしなければ勝手に外れたり、水が漏れることは無いのですが、接着しないと万が一の外れる可能性が残ることになるので注意します。

※個人的には台座と接着しないことがほとんどです。

塩ビ管接着剤

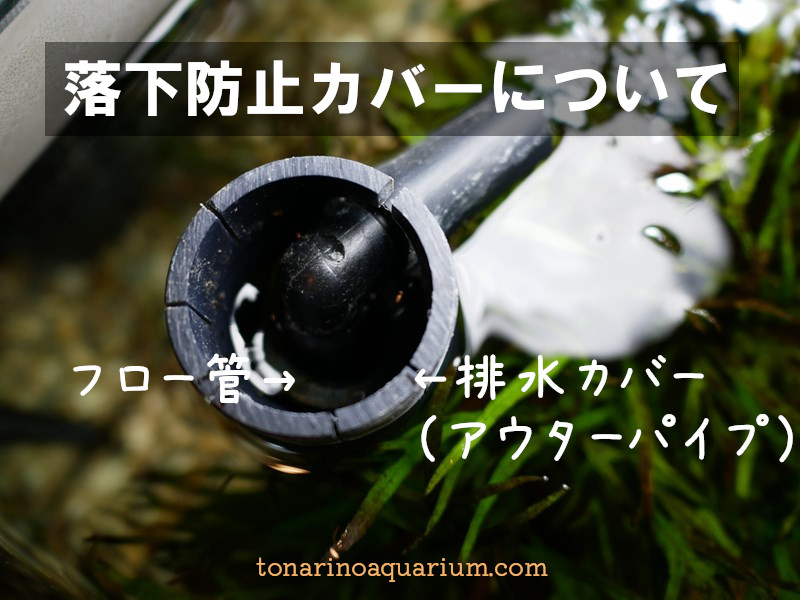

落下防止のカバー

そしてさきほどのフロー管(排水管)には生体の落下や事故防止用に『排水用のカバー』を必要に応じて用意します。

落下防止策には様々な方法があるのでいくつか例を紹介します。

ネットのカバー

まず簡単な落下防止カバーであれば、『トリカルネット(鉢底ネットなど)』を巻き付けて落下防止用のカバーにする方法があります。

トリカルネットはハサミでカットできるので手軽で、あまり工具がない人でも扱いやすい材料となっています。

…費用の目安:100円~

…ネットカバー DIY難易度:★

Link:簡単な吸い込み防止ネットの自作はこちら⇒簡単な吸い込み防止ネット

カバーを使わないDIY

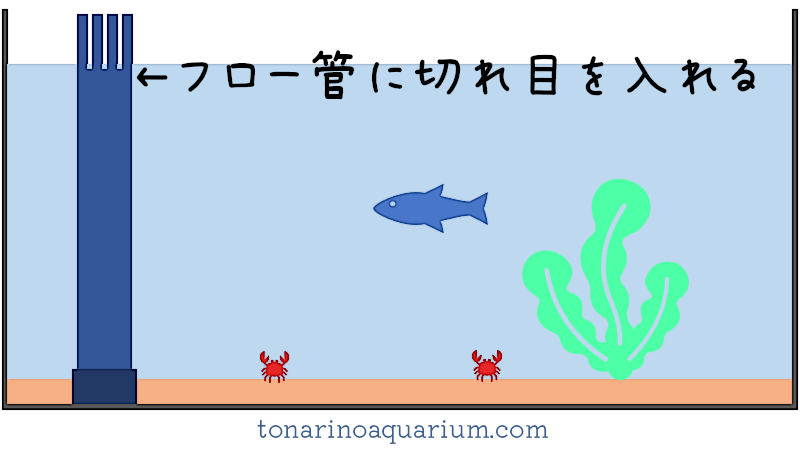

次にカバーを使わずに落下防止策をとる場合は、フロー管そのものに切れ目を入れたりします。

切れ目は『ノコギリ・糸鋸』や『テーブルソー』などで入れることが出来ます。

この場合の水位は『切れ目(スリット)』の大きさ・数によって排水能力が下がることもあるため注意します。

…費用の目安:0円

…パイプスリット DIY難易度:★

↓塩ビ管に縦スリットを入れる参考記事はこちら↓

アウターパイプの自作

そして少し凝った吸い込み防止策としてはアウターパイプを台座に付ける方法もあります。

アウターパイプを使用すると、例えば吸い込み口を水槽の深い場所にして『糞や澱』などを吸い込み易くして、『浮いているエサ』は排水管にそのまま流れていかないようにするなどの水の流れを作ることも出来ます。

ただし、アウターパイプを使用する場合は基本的に台座をいわゆる『三重管用』にする必要があります。

アウターパイプを自作する場合は『塩ビ管』に卓上丸ノコなどで『スリット』を入れて製作することができます。

…費用の目安:500円~

…アウターパイプ DIY難易度★★

↓アウターパイプのさらに詳しい自作はこちら↓

コーナーカバーをつける

さらにオーソドックスな落下防止策としてコーナーカバーをつける方法もあります。

コーナーカバーを使用する場合は『市販のもの』を使うか、もしくは塩ビ板などにスリットを入れて、『シリコン接着』かもしくは『吸盤』などを取り付けられるよう自作する方法があります。

…費用の目安:500円~

…コーナーカバー DIY難易度:★★

Tips:塩ビ板にスリットを入れる方法は卓上丸ノコを使った方法とテーブルルーターを使った方法を紹介しています。

フロー管のカバーまとめ

フロー管の落下防止用カバーは様々なパターンがあり、それぞれ『作りやすさ』や『ゴミの吸い込み方』なども違うため、それぞれの目的に合わせて検討してみてください。

また生体やエサなどが吸い込まれる心配が無い場合は『落下防止用のカバーは無し』という選択肢もあり得ます。

台座・アウターパイプ・ピストルのセット

ろ過水槽(サンプ)の自作

そしたら次はサンプ(ろ過槽)の自作を紹介します。

サンプの自作には主に2通りの方法があります。

1つは『既製品の水槽(容器など)』から製作する方法で、

もう1つは塩ビやアクリルから『水槽本体ごと』製作する方法です。

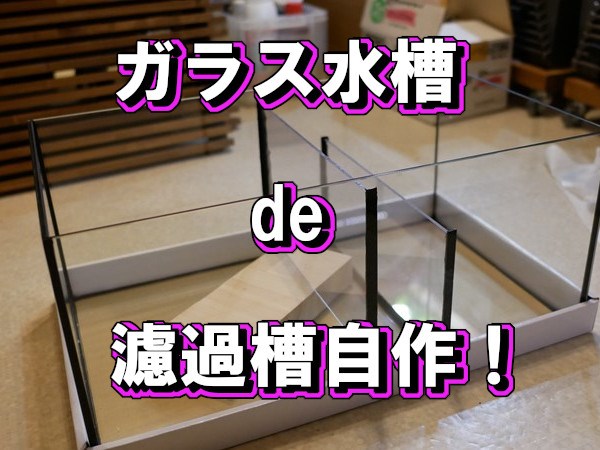

既製品のガラス水槽から自作

まずは既製品の水槽からサンプを作る場合を紹介します。

この場合は水槽に仕切りを接着して濾過槽とするため、『塩ビ板・アクリル板』などで仕切りを用意します。

これらの板材はPカッターなどを使ってカットして、仕切りサイズは水槽の内径幅より『少し小さめ*』にしておきます。

※2mm~4mm程度

Pカッター

シリコン接着

接着に使用するシリコンは生体などに影響が出ないよう『防カビ剤の入っていないガラス・目地用』のシリコンシーラントをしていきます。

この際、『カートリッジタイプ』のシリコンシーラントを使う場合はコーキングガンが必要になります。

シリコンシーラント

コーキングガン

マスキングテープで養生

そして水槽内の仕切りを取り付ける周りはシリコンがはみ出してもいいように、マスキングテープで養生しておきます。

マスキングテープ

仕切りの固定

マスキングが出来たら『仕切り』をクランプなどを使って固定します。

仕切りの固定の方法どんな方法*でも構いません。

※固定方法については下記でも2つほど紹介しています。

↓仕切りの固定方法参考例↓

シリコンの注入

仕切りをクランプしたら、仕切りと水槽の間を埋めていくようにシリコンを注入していきます。

ちなみに水槽と仕切りの隙間がなさ過ぎると注入しずらくなるため、仕切りのサイズを少し小さめに切り出すようにしています。

ヘラで整える

シリコン注入後はマスキングテープに沿ってヘラで整えます。

そしてシリコンは空気に触れると硬化が始まるので、シリコンを整え終えたらなるべく早くマスキングテープを取るようにします。

ヘラ

完成

あとはそのままクランプなども固定したまま1日以上置いておけば完成です。

もしクランプでの固定が面倒くさい場合はシリコンを『先に塗っておいてから仕切りを取り付ける方法』もあります。

その方法については下記の記事でも紹介しています。

…シリコンで仕切りを付ける DIYの難易度★★

↓クランプなしのシリコン接着解説はこちら↓

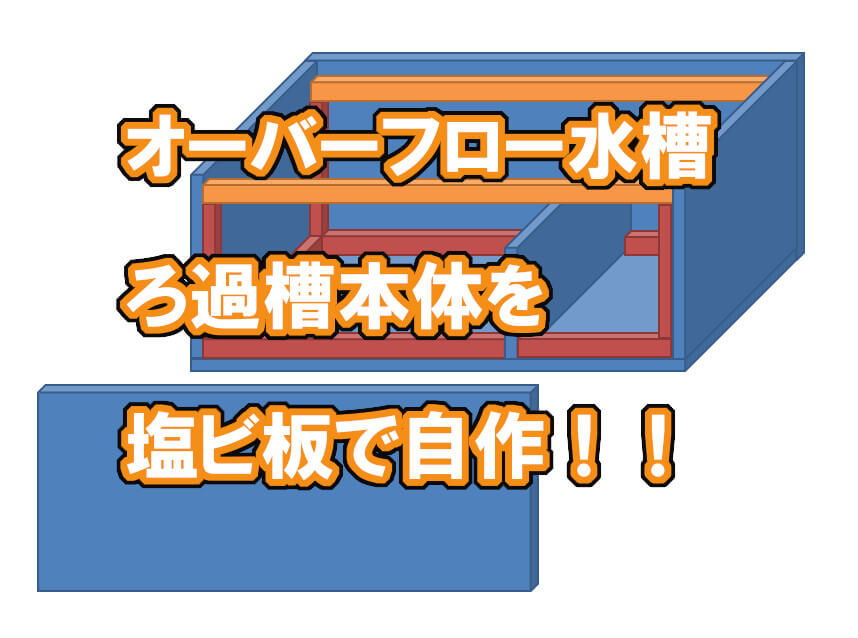

アクリル・塩ビ板で作る

次にサンプをアクリル板や塩ビ板から自分で作る場合は、切り出した板材を専用の接着材を使って組み立てていくことになります。

組み立て作業については次に紹介するウールボックスの自作と同じような作業内容で作ることができます。

ただ、既製品の水槽から作る方が安く済みやすく、こちらの方法は『強度』や『漏水』など様々なリスクが自分次第になるので、特に理由がなければこちらの方法にする必要はないでしょう。

…サンプ本体 DIYの難易度★★★

↓塩ビ板からサンプを作ってみた記事はこちら↓

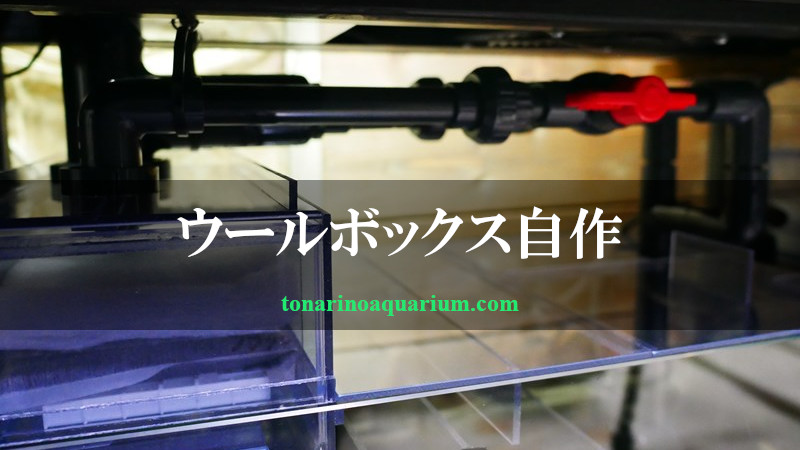

ウールボックスの自作

そしてら次はウールボックスを自作する方法を紹介します。

ウールボックスは『アクリル板』や『塩ビ板』などを接着することで作ることが出来ます。

ウールボックスの大きさは使用するサンプのサイズに合わせてそれぞれで設計しておきます。

カット

まずは板材を設計に合わせて切り出します。

切り出し方法についてはPカッターなどでも良いですが、沢山カットする場合は『テーブルソー』・『スライドソウ』などの電動工具があるととても楽になるのでオススメです。

テーブルソー

端面を研磨

カットした板材の断面をキレイにしたい場合は『研磨シート(ペーパー)』で磨くことでツルツルにすることも出来ます。

断面の荒れ方によって低い番手から始めて、#120→#240など倍くらいの間隔で番手を上げていきます。

↓より詳しい端面磨きについてはこちら↓

接着材

アクリル板・塩ビ板にはそれぞれ専用の接着材があるため、使用する板材に合わせて用意します。

また接着の際にはスポイトなどが必要になります。

これらのスポイトはメーカーによって接着材に付属していることもあります。

アクリル接着材

塩ビ板用接着材

接着方法

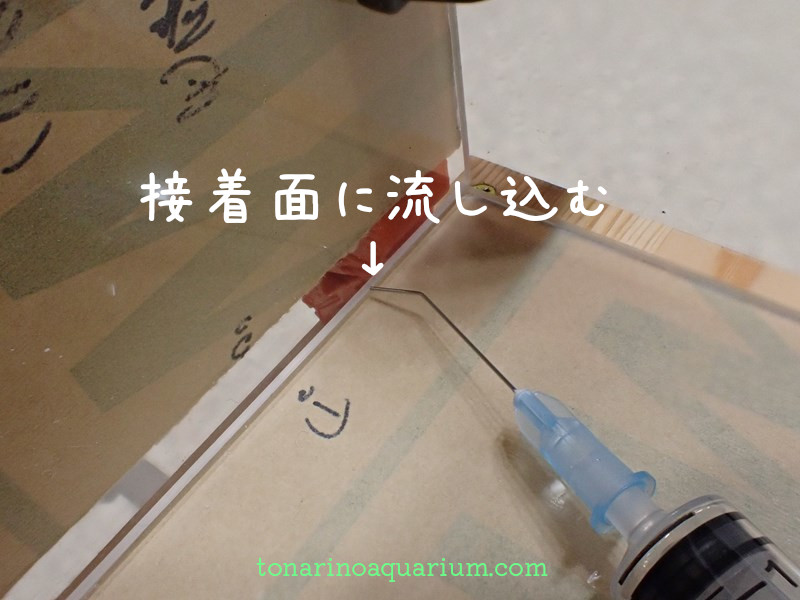

接着材の使い方はまず『スポイト』や『注射器』などに針をつけて接着材を吸い込みます。

そして板材同士を組み立てて『貼り合わせた状態』で、材料の接地面に吸わせるように接着材を流し込んでいきます。

接着材は流し込んでから1分~5分程度である程度固まるので、固定されたら次の1枚を組み立てていくように作業を進めていきます。

ちなみに接着材は付属のスポイトより『注射器』の方が液剤のコントロールがしやすくなるのでオススメです。

注射器

針

ウールボックスの自作について

そして組み立てが完了したら24時間程度で水を流せるようになります。

ウールボックスをもっと手軽に作る場合は『サンプの大きさに合う容器』を探してきて加工する方法もあります。

ここでは簡単な紹介だけにしましたが、より詳しいウールボックスの自作方法は下記のリンクでも紹介しています。

…DIYの難易度★★★

↓ウールボックスの自作↓

給水管について

最後に配管類についても紹介しておきます。

まず給水などの配管については使用するポンプから一般的な『アクアリウム用のパイプ』や『ホース』、または『塩ビ管』などを使って配管することが出来ます。

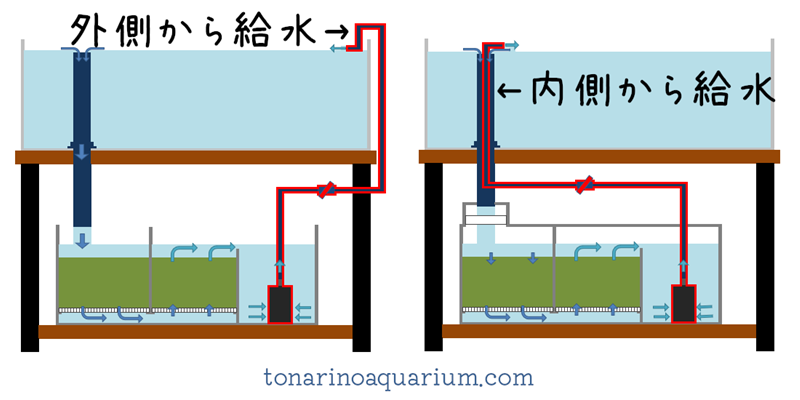

またオーバーフロー水槽での給水では主に『外側から給水』する方法(左図)と『排水管の内側から給水』する方法(右図)がありますが、排水管に給水管を通す場合は『ピストル管』と呼ばれるアクアリウム用の継手を使用します。

またこのピストル管は塩ビ管を組み合わせることでも自作可能です。

ピストル

↓詳しいピストルの自作方法はこちら↓

給水設計の注意点

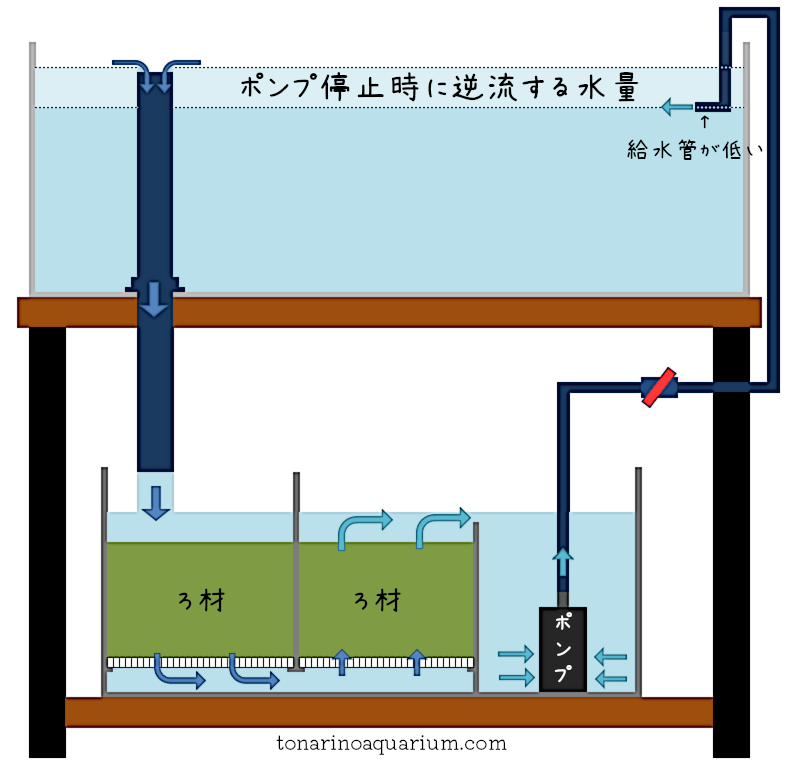

そして外側から給水管を取り付ける場合は基本的に取り付ける位置を排水管より高い位置にするようにします。

給水管は排水管より低い位置にすると、ポンプを止めたときにサイフォンの原理が働き、給水管が露出する位置まで水が逆流してしまうので、最悪サンプから水が溢れたりもするのでとても危険なことになります。

排水管について

排水用のパイプについては『水道用の塩ビ管』を使用します。

排水管のサイズ(太さ)については水槽で使用した『台座のサイズ』がそのまま排水管のサイズとなります。

また配管で加重が掛かるような所は落下しないように『吊り下げ補強』や『接着』を施しておきます。

ただし、接着材は使うと取り外しが出来なくなるため状況に応じて使い分けるようにして下さい。

終わりに

以上、オーバーフロー水槽の自作についてのDIYまとめでした。

ここでは各作業ごと個別に紹介していきましたが、自作の一連の流れがわかるよう実際に作りながら『オーバーフロー水槽の自作を解説した書籍』もKindleで販売(読み放題あり)しているので、よかったらそちらも手に取っていただけると大変嬉しく思います。

それではよいアクアライフを。

↓自分で作るオーバーフロー水槽↓

コメント